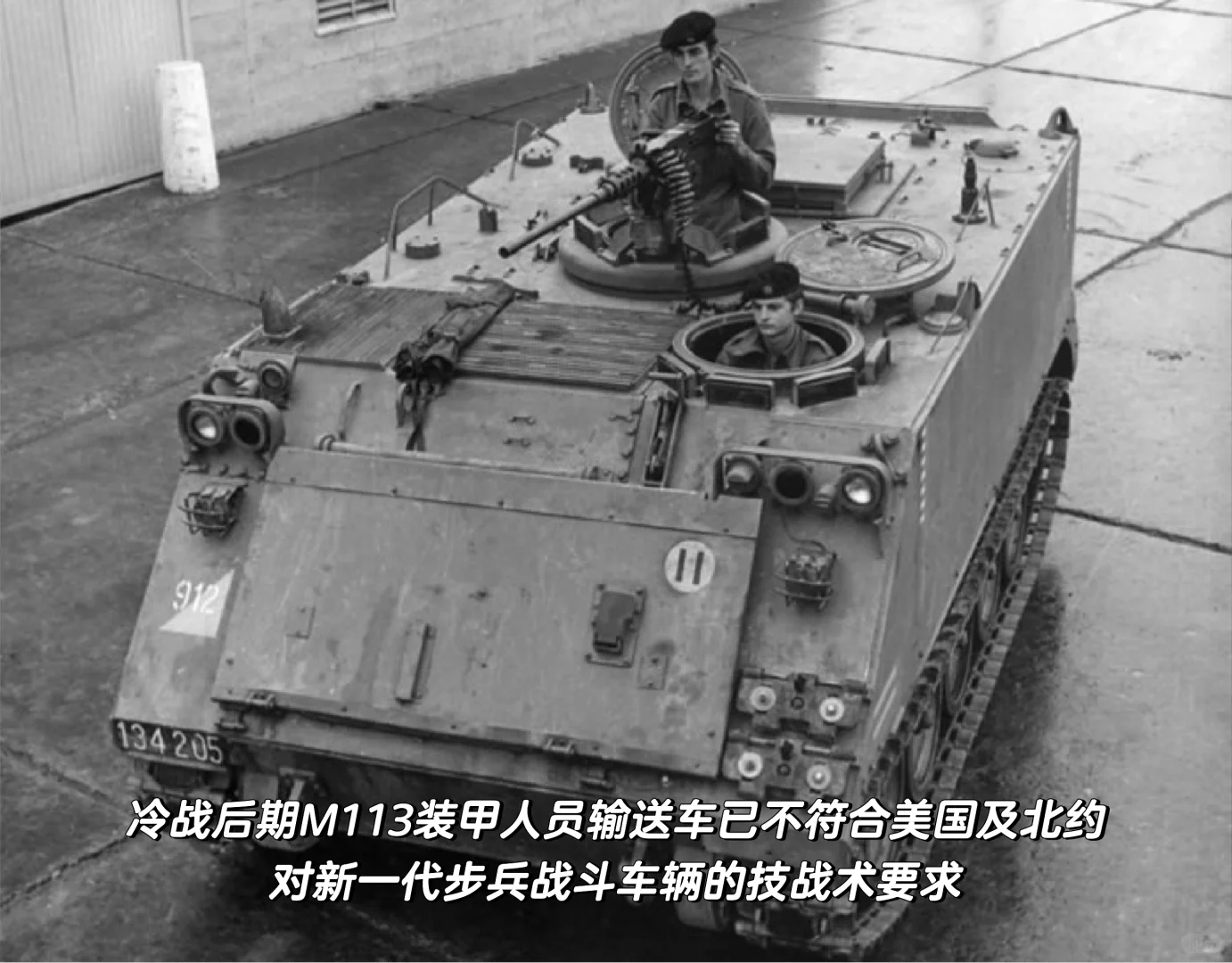

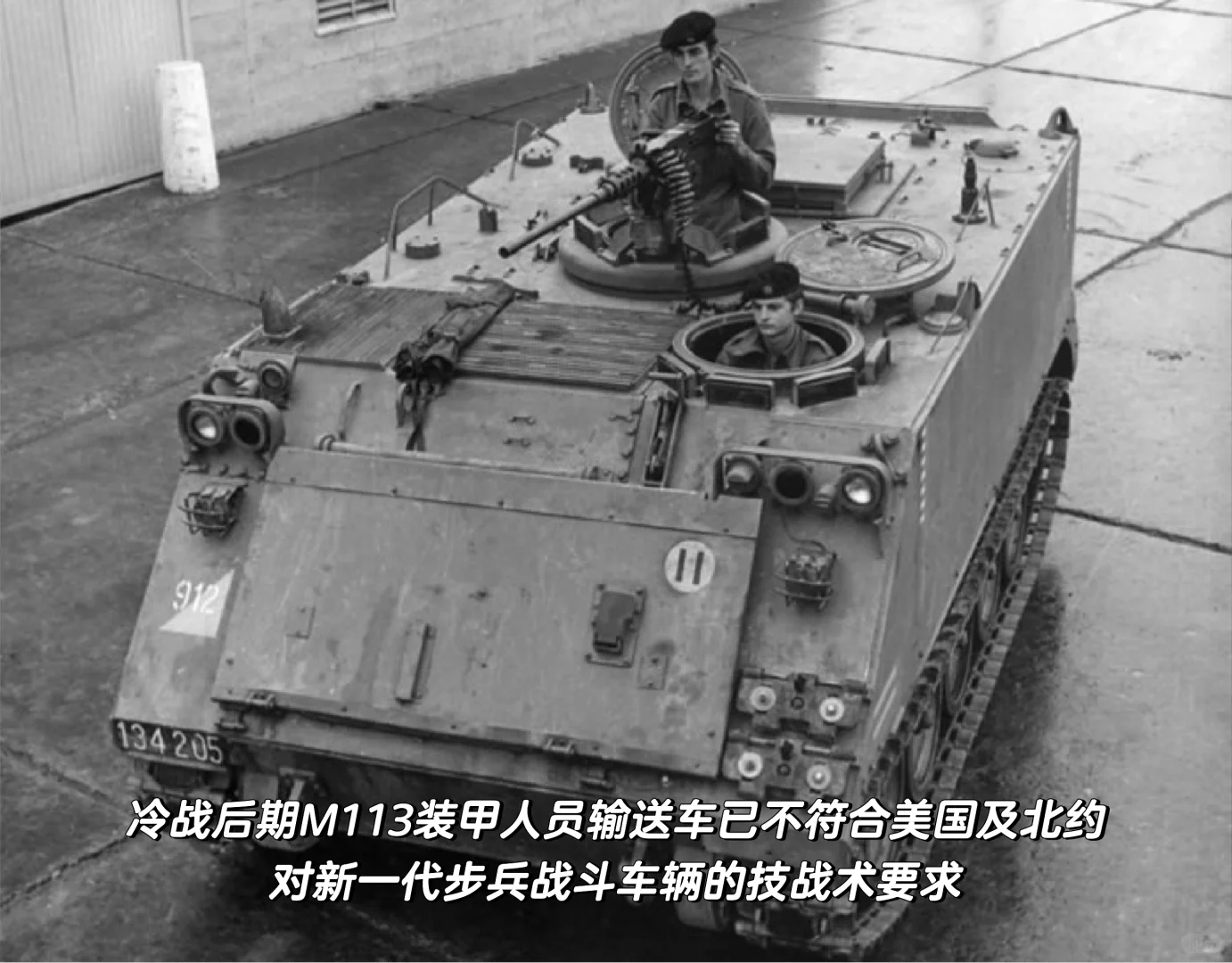

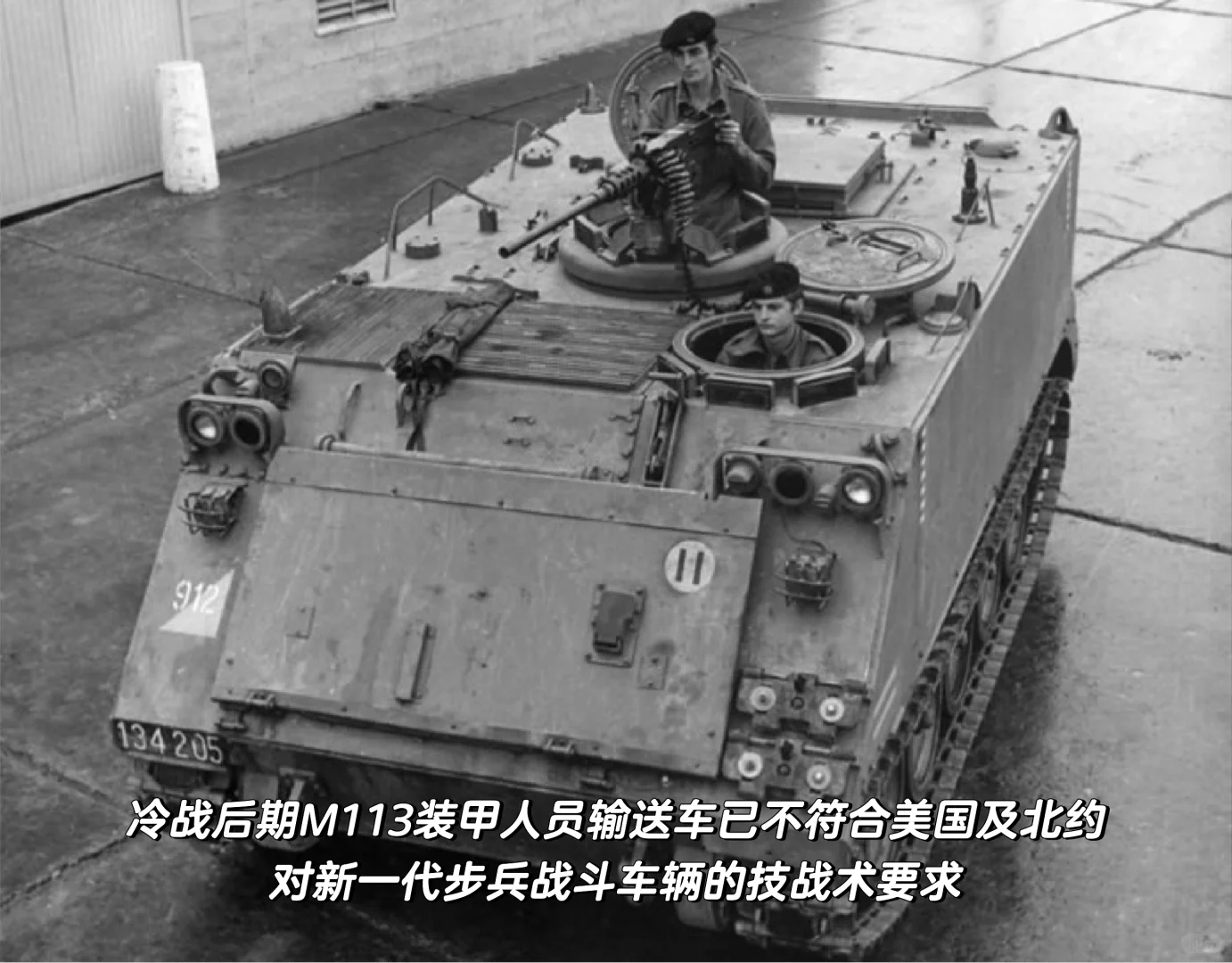

1966年,随着苏联BMP-1的诞生,步兵战车重新定义了机械化步兵载具的概念。而不甘落后的美国及北约,也开始着手研发各自的新一代步兵战斗车辆。

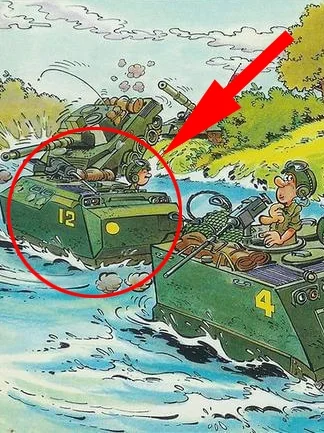

1967年,美国食品机械化学公司军械分部,以现役M113装甲人员输送车为基础,开始研发新型步兵战斗车辆。1970年,名为XM765的样车完成。该车在车身后部(载员舱)两侧各开有两个射击孔,尾门上另有一个,六名载员可通过射孔向外射击。在车体上方,增设了一座全密闭式25毫米单人炮塔。

在防护方面,XM765采用了由本公司研发的间隙装甲。该装甲内部,填充有聚氨酯泡沫塑料,因此重量相对较轻,有利于在水上行驶。事实上,该装甲属于附加装甲,可通过螺栓与车身主装甲连接,必要时也可取下。

由于军方最终选择继续开发相对更具发展潜力的XM723(即后来的XM2/3“布雷德利”步兵战车),因此,略显保守的XM765就不得不到海外另寻市场。在修改了设计后,XM765重新以AIFV(装甲步兵战车)的名义,向北约盟友进行推销 。

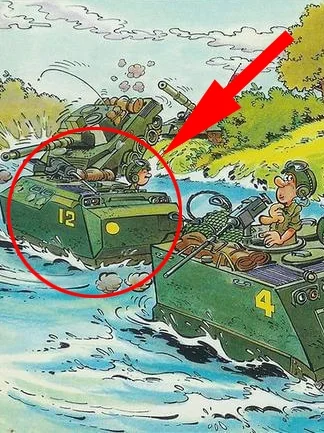

首个装备AIFV的国家是荷兰,作为北约在西欧的重要桥头堡,荷兰于1975年率先签订了总数为880辆的订购合同(荷兰陆军型号为YPR-765),首批车辆于1977年交货。1981年,荷兰又追加签订了840辆。

紧随其后的是邻国比利时,1978年7月,比利时签订了规模仅次于荷兰的军售大单,引进了514辆AIFV-B步兵战车及525辆M113A2-B装甲人员输送车。根据协议,这些车辆由比利时机械制造公司生产,首批战车于1982年下线。包括荷兰YPR-765在内的AIFV系列,成为1980年代北约国家的标志性装备之一。

作为冷战期间M113装甲人员输送车的主要生产商之一,韩国大宇于上世纪80年代,在美国AIFV概念的基础上,派生出了KIFV(K200)并于1985年正式列装。

与欧洲版本的AIFV不同,韩国K200属于弱化了火力的装甲人员输送车。不过,大宇公司仍以此为基础,派生出了包括自行高炮、自行迫击炮在内的一系列衍生车型。截止2006年,K200家族总计生产了2300余辆。

与K200类似,中国台湾地区研发的CM-21,同样可视为AIFV步兵战车的装甲人员输送车版本。连同衍生车型在内,CM-21车族总计生产了超过1000辆。

作为一款在性能与价格方面均介于M113装甲人员输送车与M2步兵战车之间的作战车辆,XM765利用M113用户广泛的优势,很快找到了适合于自身的应用区间并最终取得了成功,如今在全球各地的衍生车型总产量已超过5000辆。