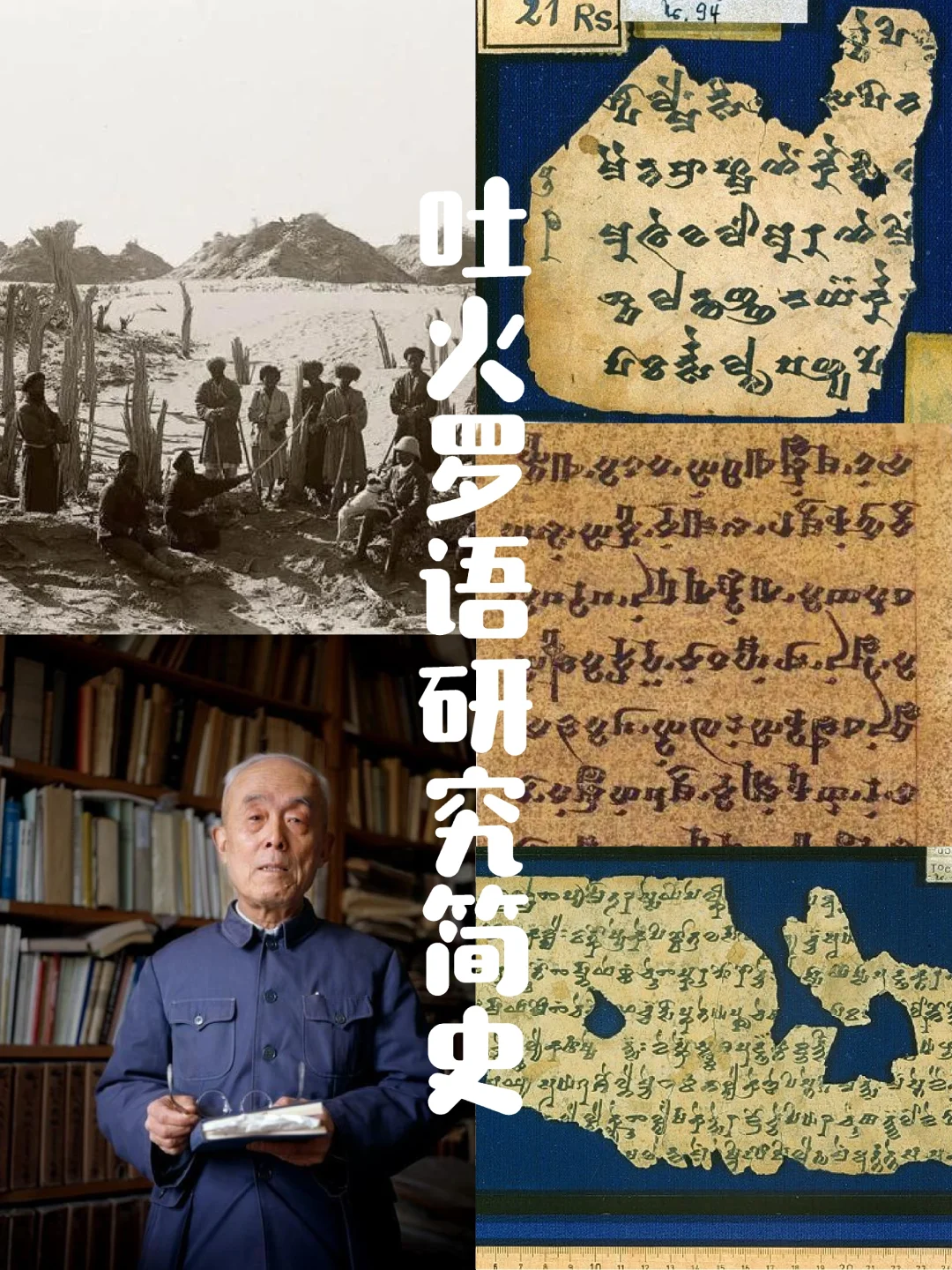

雍州笔记 19世纪末到20世纪初,英国的斯坦因、法国的伯希和、德国的格伦威德尔、俄国的克兹洛夫、瑞典的斯文·赫定、日本的大谷光瑞等带领的多支探险队在中国新疆、甘肃等地多次考察发掘,俄国别列佐夫斯基和彼得罗夫斯基在喀什发现了一种从未见过且已经消亡的印欧语言文书。

1892年,印度学家奥登堡(1863-1934)在圣彼得堡首次发表了该语言写本的残页。1900年,德国学者恩内斯特·鲁曼在俄国圣彼得堡的《帝国科学院学刊》上发表论文,分析这是一段佛经残片,并根据其发现地点将其暂称为“喀什噶尔语”。

1907年,突厥学家穆勒(1863-1930)根据回鹘文《弥勒会见记》的题记推出了这段佛经残片的内容,并将这一语言命名为“吐火罗语”。1908年,梵学家艾米尔·西格(1866-1951)和威尔海姆·西格林(1880-1946)发表论文,论证了这是一种独立的印欧语言。1931年,西格、西格林和舒尔茨共同出版了《吐火罗语语法》。

民国时期,中国学者冯承钧(1887-1946)将法国列维和伯希和的四篇论文译为中文,促进了中国的吐火罗学研究,中国学者王静如(1903-1990)发表了与吐火罗文有关的西域史地论文。1987年,冰岛学者希尔马森(1946-1992)在雷克雅未克创办了世界上唯一的吐火罗语研究专业刊物《吐火罗语和印欧语研究》,欧亚学者一直积极投稿,该刊目前在丹麦继续出版。

20世纪40年代,季羡林先生在德国哥廷根大学跟随西格教授研治吐火罗语,并在1943年发表论文破译了《福力太子因缘经》吐火罗写本。1998年,季先生破译了1974年在新疆焉耆锡克沁发现的88页吐火罗语A写本《弥勒会见记》剧本,这是中国学者在吐火罗学上取得的重大成果。

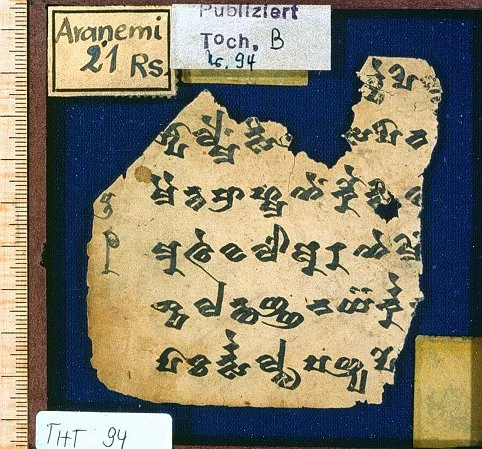

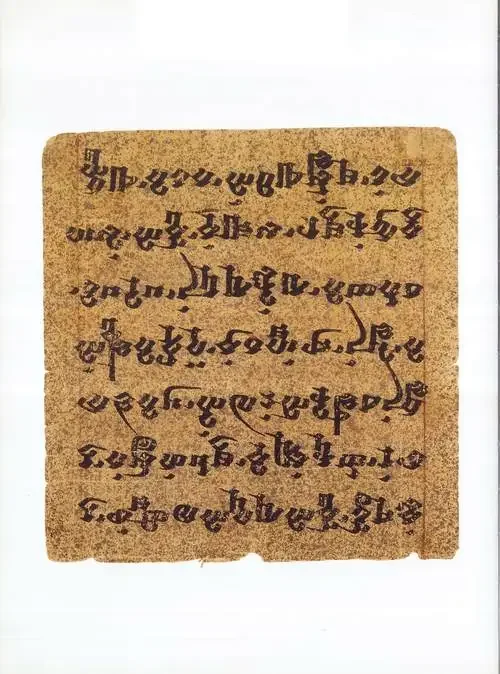

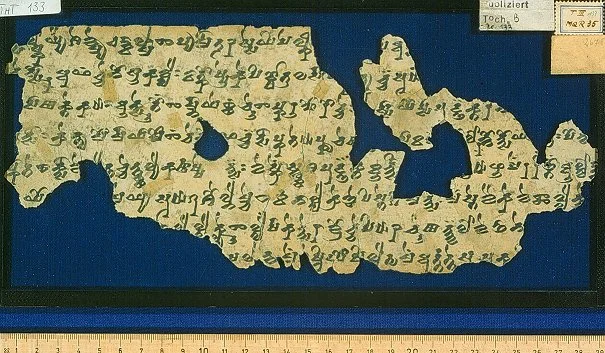

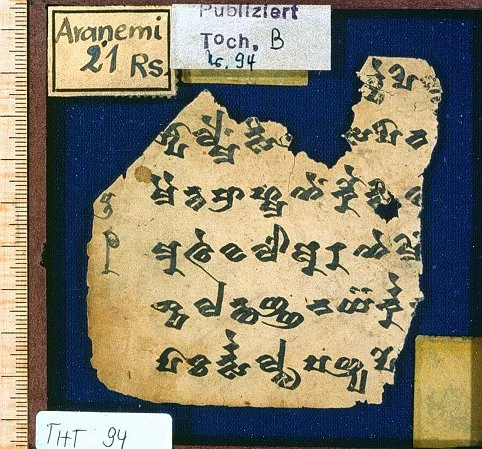

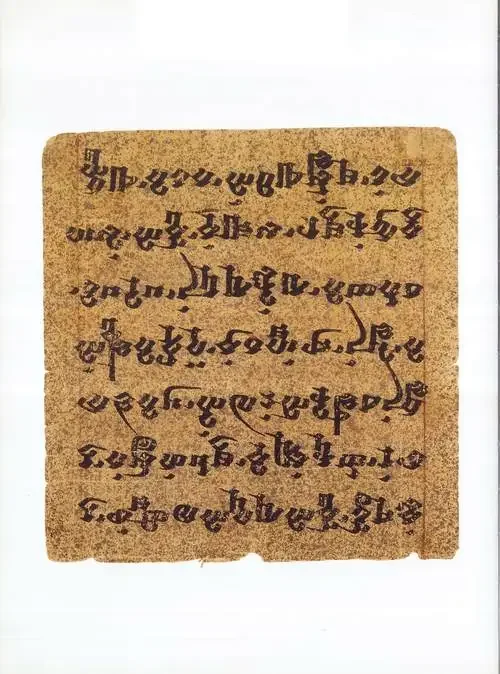

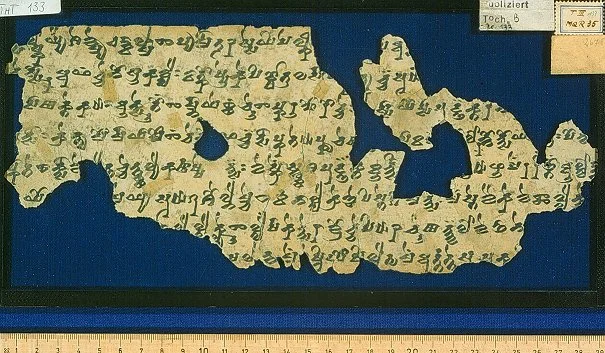

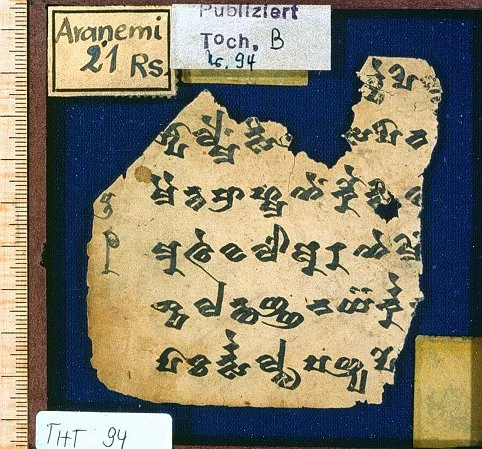

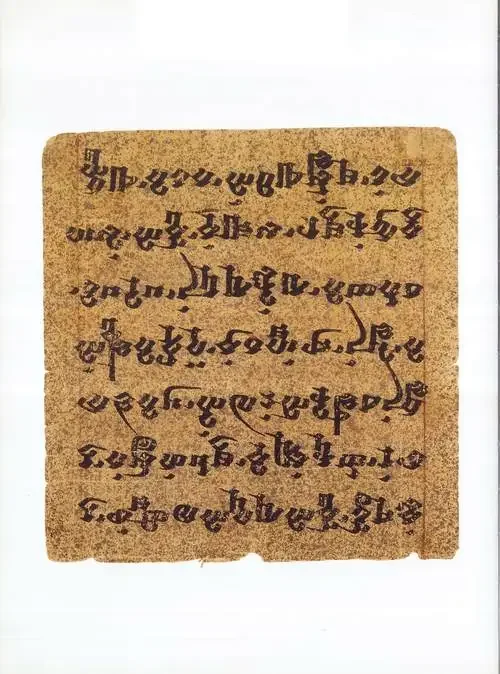

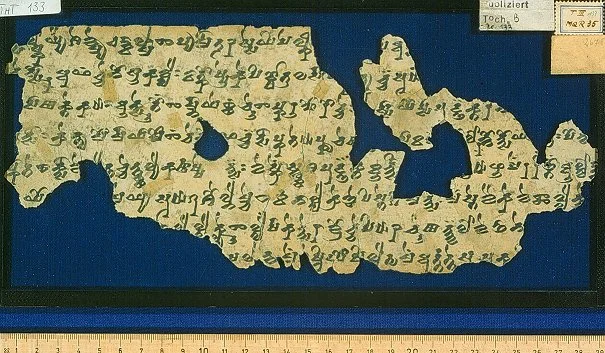

如今传世的吐火罗语文书约一万两千件,吐火罗语A(焉耆语)文书约二千件,吐火罗语B(龟兹语)文书约一万件,包括佛经、医学文献、忏悔文、世俗文书、洞窟题记、石壁铭文、摩尼教文书等不同类型,主要收藏于海外的德国亚洲艺术馆、法国国家图书馆、大英图书馆、东京国立艺术博物馆、俄罗斯圣彼得堡远东所等处。