中国历史上最辉煌的时代,莫过于隋唐盛世,而隋唐盛世的开创者,来自于关陇地区的军事集团,继续上溯,关陇军事集团的形成,又来自于北魏王朝在今天山西北部和内蒙古中部地区设置的军镇。

军镇的官兵来源很复杂,有的是祖上犯罪了,被发配充军,有的是俘虏或奴隶的后裔,还有的是在朝廷政争中的失败者。这些人的身世可能存在差异,但是为北魏朝廷戍边,一边去忍受着寒冷与饥饿,一边谁还要提防草原民族柔然扰边的共同遭遇,将他们的命运紧紧联系在了一起。

不过,这些军人的生活水平,一开始还没有那么糟糕,这是一个逐渐下滑的过程,在他们举起反旗,公开反抗洛阳的北魏朝廷以前,他们也曾忠于这个政权,即使他们并非心甘情愿。那时候,北魏王朝的都城在平城,也就是今天的大同。

初秋的大同,气温不高,我们到达此地时,正赶上了下雨。但下雨也有好处,那就是室外景区的人流量能小一些,靠着这份运气,我们很快就到达了云冈石窟的入口处。

云冈石窟位于今天的大同市城区西郊,石窟依武州山而建,因云冈为其中最高峰,故名云冈石窟。据司机和其他本地人讲,以前附近民房较多,道路泥泞,后来耿彦波出任大同市长那段时间,大力改善当地的基础设施,云冈石窟附近的道路得到修整,民房也迁移到了“云佛新村”。

从入口到石窟,中间其实还有一段距离,但如果爬上附近的一座小土包,自上而下俯视白云下的高山以及一望无际的草地,就会很直观地感受到大同作为农牧交错带的地位。或许是刚下过雨的缘故,凉风又将那种大草原上特有的气息吹了过来。

大同的云冈石窟是北魏文成帝时期开始营建的,在都城兴建如此规模巨大的工程似不足为奇,但北魏一开始定都并不在大同(平城),而是内蒙古中部的牛川(位于今内蒙古乌兰察布境内)。

那时候,前秦的苻坚因为淝水之战的惨败而遭遇帝国的倾覆,被他囚禁的鲜卑族拓跋部王子拓跋珪趁机逃脱他的掌控,利用前秦统治崩溃的契机,潜回故地,重建了拓跋部的政权。

但是,鲜卑人浸润中原文化已有数百年的历史,拓跋部尚未完全摆脱部落制残余的干扰,他的同族慕容部便率先接收了前秦在华北地区的地盘,建立起被后世称为后燕的新政权。

后燕的建立者慕容垂,据说还是拓跋珪的姥爷,但一山不容二虎,慕容垂势必要消灭掉比自己虚弱很多的拓跋部,可是后燕先是在参合陂惨败,慕容垂咽不下这口气,御驾亲征,在即将摧毁拓跋部势力的前一刻染重兵离世,他的儿子们争夺遗产,全然不顾拓跋珪威胁尚存。结果,拓跋珪利用后燕阵营的四分五裂顺利翻盘,并将都城从草原上的牛川迁至今天的大同。

拓跋珪为北魏王朝定鼎中原的事业开了个好头,但他没过多久就被自己的亲儿子发动的政变杀死。拓跋珪死了,可是北魏王朝的征服机器没有中断,而是在太武帝时期达到了巅峰。宋人辛弃疾言“元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾”(《永遇乐·京口北固亭怀古》),说得就是南朝刘宋的文帝雄心勃勃,一开始想发兵痛打北魏,结果却被对方把自己惨淡经营的淮河流域防线捣得稀碎。但太武帝不止于此,他还向西进兵,攻灭了河西走廊的一个个割据政权,并顺便吸收了来自河西走廊的多元文化。

甘肃武威的僧人昙曜,就这样被作为战利品之一送到了北魏的都城大同。

(昙曜像,位于今大同市博物馆内)

昙曜研习佛法,心得颇多,而且比较精通佛教造像,但是他一开始赶得时候不是太好,北魏太武帝因曾在佛教寺院中搜出武器,怀疑佛教徒与南朝勾结,于是在重臣崔浩的鼓动下发起“灭佛”的政治运动。北魏的许多鲜卑贵族笃信佛教,敢怒不敢言,但他们利用崔浩等人修撰国史中存在大不敬的内容,对崔浩发起反攻。而北魏太武帝据说“灭佛”后也很后悔,于是将崔浩等人诛杀,而佛教,也在太武帝之后迎来了复兴。

昙曜的机会来了。

北魏文成帝在位初,据说他一次出门,队伍里的白马咬住昙曜的衣袖不放,于是他认为昙曜的来历不一般,请他来主持石窟佛像的修建。这自然有些过于巧合了,或许昙曜在佛法修行和宗教美学方面的造诣本来就很强。但不管怎么说,昙曜在北魏雄厚国力的支持下,于城西的武州山塞修筑起了佛像,而这些佛像的形象,则取自北魏的前几位皇帝。

在北朝,佛教徒为了赢得统治者对自己传教的认可,曾提出皇帝是“现世佛”,电视剧《雍正王朝》里刘墨林拍雍正的马屁,称其为“现世佛”,并非是原创。

佛教徒如此妥协,统治者自然态度转变的更快,于是这些佛窟很快依山傍水兴修起来。《魏书·释老志》载:(佛像)高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一时”。从佛像规格之大,做工精细上,也能看出来北魏文成帝斥资不菲。

昙曜从河西来,而河西的佛教文化又来自新疆,新疆的佛教则是从中亚和印度传来的。因此,在昙曜的造像中,无论是佛面的高鼻梁或深陷的眼窝,还是佛像身上条纹复杂的衣料,均能感受到浓厚的“异域风情”,这和北魏中后期,尤其是北魏孝文帝迁都洛阳后的造像风格是完全不同的。

昙曜参与主持营建的石窟,靠近入口处,而继续向深处走,便可看到更为壮丽的石窟景观。这些石窟内部已不仅仅是简约的佛像,还有精美的壁画和更加袖珍与规整的神像。这些古迹的壮观程度,丝毫不逊色于敦煌莫高窟。《续高僧传》的评价更是直率——“面别镌像,穷诸巧丽,龛别异状,骇动人神”。

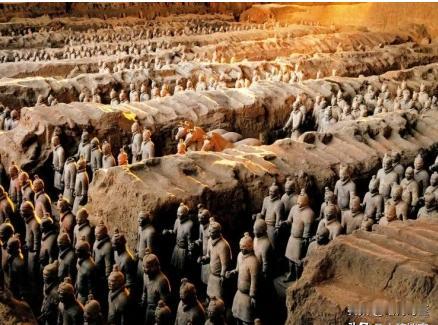

那不是一个最好的时代,南北分裂,局部战争频繁,北魏王朝治下“沉默的大多数”仍然挣扎在生死线上。大同的市博物馆里曾经展出了一个王公墓葬内发掘出的北魏军阵陶俑复原图,在作为哨探的骑兵和重装骑兵之间,塞满了步兵,而这些步兵,说白了都是用来打头阵的炮灰而已…

不过,修筑云冈石窟的北魏文成帝时期,北魏的对外扩张速度明显放缓,即使是到了孝文帝迁都洛阳,距离南朝政权更近了,北魏也不再像太武帝时期那样轻易挑起大规模战争,而孝文帝的汉化改革在鲜卑贵族,尤其是平城军事集团内部造成了分裂,以致于演化为尔朱荣这样仇视汉化改革的契胡部落酋长振臂一呼,就能赢得不少北魏王公响应的局面。

当然,这些都是后话,在云冈石窟营建的日子里,帝国基本风平浪静,南方边境线上偶尔的战事也不会影响到从皇帝到贵族对复兴佛教事业的专注。因为那时候北魏的都城还在大同,既靠近柔然这个狡猾的敌人,让自己的头脑时刻保持警醒,又远离洛阳安逸奢靡的社会环境。

北魏迁都洛阳无疑加速了鲜卑族汉化的历程,但对于这个征服王朝本身而言却未必是一件幸事。但不幸中的万幸是,云冈石窟的开凿发生在了北魏国力最为强盛的“平城时代”。

文成帝之后,北魏的君主继续在武周山的石窟营建上投入物质与精力,使其逐渐形成了方圆一公里的石窟群,而从石窟群的造像细节上,我们也可逐渐看出来自西域的佛教文化与中原本土逐渐交融的过程。

民国时期,建筑学家梁思成曾经率领营造学社成员参观云冈石窟,并撰写了专门的调查报告。梁思成认为,以前汉代遗刻中戆(gang四声)直古劲的人物车马花纹,与六朝的佛像饰纹、浮雕的草叶、璎珞、飞仙等相比较,倾向全然不同。而云冈石窟的雕刻“或显明承袭希腊古典宗脉,或繁富的掺杂印度佛教艺术影响”、“殷周秦汉金石上的花纹始终不能与云冈所见的装饰花纹相抗衡”。

这些艺术杰作,自然不是对秦汉时期中原文化的简单传承,而是融合了希腊、波斯和佛教文化的健陀罗艺术的东传结果。

当然,梁思成也认为,虽然云冈石窟的装饰花纹外来者居多,但在建筑上并未动摇中国基本结构。

梁思成为云冈石窟的艺术价值所倾倒,但这种艺术,竟也成为了石窟文化最后的巅峰。此后北魏王朝政治中心南迁,石窟造像的规模越来越小,花纹装饰等处理也显得越发粗糙。原先由皇帝亲自出面支持的石窟营建工程,也被中小贵族的个人自费修建所取代。

考古学家宿白先生在《云冈石窟分期试论》一文中指出:“北魏中后期的云冈石窟造型远不如过去的雄伟,但形象的题材多样化。出现世俗供养人行列;凸起式的衣纹,逐渐被简化的断面作阶梯式的衣纹所取代”。石窟造像工艺的退化,也隐约反映出帝国在彰显国势上的力不从心。

唐亡后,石窟造像逐渐中止,“云冈石窟”也随着经济重心的南移而淡出了人们的视野,但佛教中国化的进程却并未中断,而是在思想文化领域造成了新的革命。