18世纪中叶的奥地利山区,深邃的森林吞噬了最后一道阳光。

绿意盎然却渺无人烟的深山瀑布,一位痛苦的女子双手一松,将婴儿抛下悬崖,绝望地敲打教堂的木门,向神父告解后,随即遭受斩首和肢解的死刑示众,尸体被留在山顶摆放。

单纯天真的少女艾格尼丝刚嫁来此地,一心想与丈夫共组幸福家庭,但很快就发现事与愿违。丈夫对她性趣缺失,严苛的婆婆更是百般刁难。山区严冬刺骨,村民处处排挤,漫无止尽的长夜笼罩,抑郁侵蚀,她的身心逐渐起了变化……山顶上的那具尸体,是警示,还是预言?

……

老实说,《恶魔之浴》是部“暗黑系”的欧式恐怖片。

它是改编自美国加州大学历史系副教授凯茜·斯图尔特,研究17世纪欧洲德语区“代理自杀”的社会案件著作,奥地利编导制片双人组赛佛林·费奥拉与维罗妮卡·弗兰茨,于2024年柏林影展全球首映的《恶魔之浴》,运用长镜头直视年轻女子的焦躁与绝望,映衬荒凉泥泞的奥地利农村景致。

反映看似虔诚、却极度迷信社会下那严厉无情的黑暗本质。

《恶魔之浴》饰演新婚少妇艾格尼丝的,是奥地利独立实验音乐团体Soap & Skin主唱安雅·普拉施格。《恶魔之浴》电影初始,兼任本片电影原创配乐的安雅,运用大量的巴洛克古典竖琴的温润音调,衬托摄影画面那树木挺拔,繁花似锦,生气蓬勃。

酸溜溜的浆果喂食着昆虫的懒洋洋,当阳光照耀大地,绿色植物欣喜若狂。

婚前婚后,艾格尼丝仍保持一贯的天真浪漫,就像她喜欢收集枯枝树叶和精致的蜘蛛、蝴蝶与飞蛾的标本,无助而脆弱。艾格尼丝将象征生命逝去的收集品,轻轻悄悄地放树干制成的贝壳状碗里。他们像老朋友一样安慰艾格尼丝,安慰她过去的幸福。

但是随着潮湿的雾气降临,树枝与树干纠缠,在摄影景观中形成了一张若隐若现的暗网。

当观众远观新婚夫妇的初夜时,同性恋倾向的隐喻、不甚和谐的婆媳关系、疏离冷漠的农村小民以及田野中央的冻死骨,无不在揭示对于来自外村、无助无缘的艾格尼丝高度怀疑的不怀好意。

《恶魔之浴》由欢欣鼓舞的民俗舞蹈音乐,倏地压低为严峻而尖锐的B小调室内管弦乐章,与摄影画面编织了一幅幅灰色的碎石块、枯黄的杂草丛、昏暗狭窄的新婚小屋,以及偏远黏腻的沼泽地形的框架,仿佛是女性精神上的炼狱。

渐渐层层,酝酿几近寒冷贫瘠、不事生产的死寂荒原,主角艾格尼丝的思想也渐趋暗黑与绝望。

艾格尼丝原本拥有的仁慈和憧憬,在大自然中寻找神圣的慰藉和能量。

但是新婚生活扼杀了、侵蚀了她原本的青春活力。

当一名村民自我了结后,被教会拒收埋葬时,满布黑虫的僵尸倏地被遗弃在充斥垃圾和白骨的田野。

漂泊的灵魂宛如在虔诚的小区中动弹不得,既是无形的监狱,更是来世的地狱。

《恶魔之浴》其实是在讲述一个在忧郁症崩溃边缘中迷失的心灵。

奥地利编导制片双人组以影像证实心理疾病学领域——无论教育如何广泛普及,无论科技是否日新月异,人类焦躁抑郁的本质,终究会走向自我毁灭。

《恶魔之浴》的创作缘起,也是从一段鲜为人知的真实欧洲史开始的。

与今日的身体政治大相径庭在于,17世纪德语地区路德教派严格的宗教信仰规定,自杀行为等同于亵渎生命,于来世将遭受永恒的诅咒,只得下地狱,不得入天堂。

于是乎,道高一尺,魔高一丈——预谋自杀者便随意纵火、亵渎上帝、杀婴或兽交,并相信无辜的受害者也得以进入天堂,以求当局判刑处决。

于是愈来愈多人选择用这种方式结束生命;

不少城市要立法将死刑变得更残酷,甚至反过来废除死刑去歇止风潮;

直到19世纪初这现象才慢慢止息。

美国历史学家凯茜·斯图尔特留意到这个法律漏洞,称其为“代理自杀”。

在西元1650年初期,“代理自杀”遂成为令当局棘手的社会问题。

预谋自杀者计划犯罪后,透过向教会的投案自首,接受悔改并接受圣体圣事,并在死前获得赦免。

他们认为其灵魂就能得到上帝的拯救,满怀希望,一举两得,人头落地后还可直接逃脱永恒诅咒。

而且这些数以百计的案例中,有三分之二都是女性。

美国加州大学历史学副教授凯茜·斯图尔特于《近代德语区封杀》著作中,举例汉堡路德教派以及维也纳天主教会史实揭示,其罪上加罪的“先谋杀、后自杀”,是如何成为宗教改革国家积极推动社会纪律,导致无法预测的意外悲剧。

讽刺在于,代理自杀者往往是妇女,而受害者是毫无警觉或抵抗能力的婴孩或儿童。

而矛盾在于,“代理自杀”现象暴露了早期现代国家政教合一权力的局限性,因为政府当局欲以宗教教条与生活规范积极压制谋杀与自杀的犯罪行为,却促使一心求死的预谋自杀者最完美的步骤指南,其犯罪行为的私心与希望,极具跨宗教信仰的致命吸引力。

《恶魔之浴》电影的核心,完全属于配乐兼女主角安雅·普拉施格,运用饶富诗意的存在主义运镜色彩与冷峻尖锐的管弦配乐,宛如罗伯特·艾格斯的《女巫》,诉说艾格尼丝沉默寡言的年轻少妇那渐进式忧郁症和自杀意念的缓慢恐怖节奏。

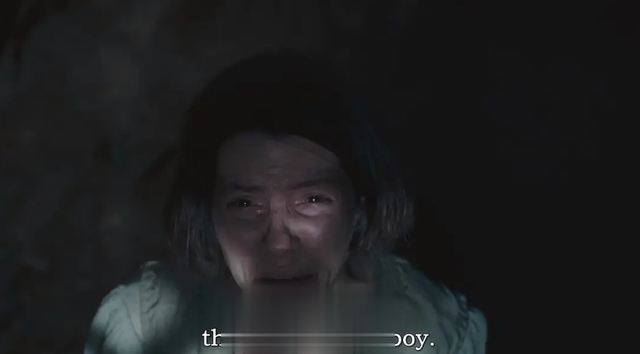

于肉体上,艾格尼丝血气尽失,常卧在床,放血的宗教疗法宛若是肉体恐怖酷刑的前奏;于外貌精神,艾格尼丝紧皱双眉,瞬间苍老,尤以在教堂忏悔哭泣一景,电影色调是阴郁的深蓝,在略有暴牙的安雅·普拉施格的惨白脸庞,倒映一个个晃动的十字架,仿佛接受了恶魔的洗礼,附身成魔。

艾格尼丝仍然是一个迷人的谜,但她的痛苦是如此沉痛隐晦,几乎令观众难以忍受。

女性身体象征大地之母,编导运用历史社会案件,以饶富诗意的管弦配乐、自然景色与幽微色调,描绘女性灵魂微妙的转变,实质是借古讽今。

以人类学与文学的研究,表述女性身心的洁净、变化与疾病,正是社会症状所从出的征兆。

17世纪的宗教框架以及医疗求助系统的父权至上与资源限制,以及女性被迫在“驯服的身体”中,受迫男性与社会的冷暴力与刻意蔑视(影片中拒绝交欢的丈夫以及冷漠无情的婆婆);

直到后现代社会,层出不穷的家暴、性侵与身心创伤的女性社会案件,在在反应日新月异的科技进步,仍然无法防范或拯救人类心灵的泥沼,甚至地表大面积遭受人为污染的自然浩劫,更是编导针对身心耗竭的女性心灵温柔的理解,间接控诉男权体制的僵化与自然环境的伤害。

虽说《恶魔之浴》以悬而未决的叙事脉络,准确以人文关怀角度,揭发赤裸的历史真相与女性精神与肉体的负荷,为所有受限于框架与协助的妇女伸张正义。

宛如希腊导演伊娃·纳特娜以20世纪社会谋杀案件改编的电影《女谋杀者》的德语版本。

然而,那些失踪的、无辜的孩童与痛失他们的家人呢?

《恶魔之浴》延续两位导演的惊悚与纪实的元素:

本来他们打算拍成法庭戏,但案例中的女性们所表达的内心挣扎实在强烈,令他们觉得要用画面将她们的切身处地的感受呈现出来。

一个冷漠不和谐的家庭;一个格格不入,令人窒息的奥地利乡郊村落;一个蛮荒迷信,就算学富五车的神职人员都要屈从于风俗的渔农社会。

开拍之前他们请来三位历史学家,试图了解上世纪50年代的上奥地利的民俗生活,但发现原来相关的纪录相当少,他们唯有参照仅存的纪录及习俗,加上一些他们在意的现代元素去创作。

毕竟每个年代都会有人无法适应社会制约而出了状况的人,只是现代人知道是精神健康有问题,而古时候就会以为他/她遭恶魔施洗/浸罢了。

这也正是片名的来源。

编导双人组是否过于同情女性的身心受创,而忽略了掠夺生命好以免受诅咒的卑微希望,实则是极度自私冷酷的思想与作为?

那么在片中男姓村民上吊自杀的桥段是否更值得我们观众深思。

至少,一心求死只为了自己负责,而未曾伤及无辜?

《恶魔之浴》综而观之,优雅而严峻,以女性主义的人文角度,运用丰富多变的电影配乐、细腻考究的服饰与场景设计、真实自然的地理景致,每一运镜,都像似一幅幅奥地利古典派风景画,正视人类心灵忧郁赤裸的历史恐怖。

无怪乎《恶魔之浴》一举擒下2024柏林影展杰出艺术贡献奖,横扫本年度奥地利电影奖最佳影片、女主角等七项大奖。

紧接将进军2025,角逐奥斯卡金像奖最佳国际影片的殊荣。