谢稚柳与启功、徐邦达等人生前同为国家文物局古代书画鉴定组成员,但是鉴定主张各有不同。谢稚柳倾向于“望气而断”,凭借鉴定者的学术与艺术修为心裁目鉴。这样的方法当然不是常人可以为之的。但是谢稚柳以其过人的才情见识屡屡以此解决鉴定难题,成为鉴定家中的硕望。

除了书画鉴定,谢稚柳的才情同样表现在绘画、书法、诗词创作与学术研究领域,并且都发展到不俗的地步。陆俨少说:“像谢先生这样的人物,历史上几百年也出不了一个。”出于对谢稚柳的由衷喜爱,笔者情愿听到这样的盛赞。观察谢稚柳的一生,可以注意到,他早年在家乡师从前清翰林院编修钱振锽先生,打下了较好的古代诗文基础,又因为兄长谢玉岑影响,很早就表现出书画才能,后来则长期生活在文化中心城市:青年时代在当时的首都南京;抗战时在名士云集的陪都重庆;其间短暂赴西北边陲,乃是在艺术宝库的敦煌石窟;抗战胜利后则回到上海。

在他的艺术成长中,多得名流胜士教诲切磋之利,从早年的恩师钱振锽、胞兄谢玉岑及其挚友张大千,到重庆时期相与共事于监察院的于右任、沈尹默、潘伯鹰、乔大壮,以至吴湖帆、章士钊、徐悲鸿、张伯驹、于非闇等,不一而足。建国后,他又在1960和1980年代两次参与大规模的古代书画鉴定。这些人生际遇对他从事艺术助益巨大。从这些方面来看,谢稚柳是20世纪书法家中幸运者。

由于饱饫名迹,谢稚柳眼界高轶,心气豪迈,绝非鼠目寸光、斤斤斗屑之辈可比。不过,他并没有因此而在书法上乱花迷眼、失却方寸,“任凭弱水三千,我只取一瓢饮”。与在绘画领域多次变幻题材、风格、技法不同,在书法领域他的发展轨迹简单明了;前期,他写行书,模仿陈洪绶,持续达四十载;后期,他写草书,极力追慕张旭的《古诗四帖》。两者的分水岭位于1970年。

谢稚柳模仿陈洪绶,始于弱冠,终于花甲。他可能是20世纪里学习陈洪绶书法最为出色的一家。他没有简单地照抄古人,而是在保持陈洪绶行书疏朗、秀逸的同时略以端正易其欹侧,略以典雅变其诡谲,足以无愧所本,不过,谢稚柳本人此时并不以书鸣世,他主要以这样的书法题画或者用于实用书写,很少用于专门的书法创作。

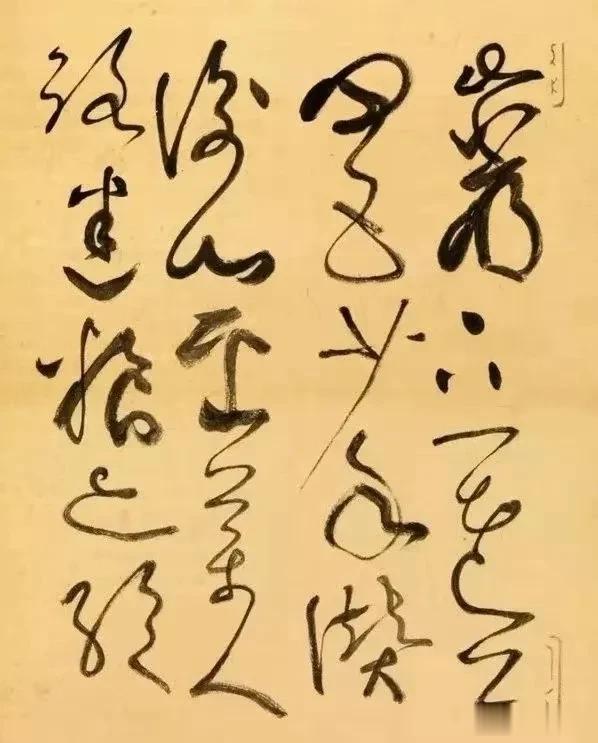

谢稚柳学习张旭,则始于1970年。这是一次重要的转向,如果没有这次转向,他只会留给后人杰出画家兼善书法的印象。像陈洪绶那样极具个性的书风,临写的难度指标有限,以谢稚柳的天赋慧心,非常容易地达到了可观境界。但是张旭不同,张旭的狂草艺术不仅作为书法史上一代巅峰令人景仰,而且长期以来或因为狂放不羁罕逢知音,或因为难度过高接踵者乏人而陷于沉寂状态。谢稚柳由陈洪绶转入张旭,为张旭草书抹去了漫长的历史尘封,不仅成就了自己的书艺,也给人们理解与取法张旭提供了一个可贵的案例。

据有关专家介绍,谢稚柳的书法创作态度比较特别,他不经意于书,落笔之作,无论妍媸,即以付人。这种做法,或是出于一种自信,或是出于一种雪泥鸿爪、随遇而安、不计得失的达观心态,而后者正是苏轼所提倡的“君子寓于物而不留于物”的潇洒。他的学书态度亦复如此。他自己曾说:“我写字的历史是没有的,没有下过苦功夫。”不过,对待张旭,他还是利用“文革”赋闲之机,“用传统的响拓法,毫发不爽地钩摹了整本的《古诗四帖》。这一年先生六十岁,也是他生平第一次息心静气去临摹古贤的作品”。这与他前期对待陈洪绶行书只是“看看”的做法,是有所不同的。

尽管如此,谢稚柳仍然不是苦练技法的一路书家,他作书时甚至不能悬腕,即使书写大字也依然枕腕行笔。他身边亲友的记述和上海书协拍摄的影像资料均可见证这一细节。不过,人们千万不能因此误认为他功力匮乏。功力究竟指什么?这是需要严格讨论的。某本教材有板有眼地将书法技法拆解为N个单元,认为如此这番依次演练后,才算掌握基础技法,才算有功力。在笔者看来,其内在思路陷入僵化、机械,其结论实属皮相之见。

艺术家不是蹩脚的三流工程师,技法训练不等于简单的技法相加,功力表现也不等于累赘的技法堆积。世界上没有任何一个艺术家是在遍历既有的全部技法库存之后才着手创造。对于功力,书家个体都有自己隐然而存的一套体系。这套体系不仅是自足的,也是合用的。技法并非愈繁愈妙,而是合用为妙。合用与否,则要看心、眼、手能否交相为用,融合为一。功力的最高层面与最终主宰,在于心灵的整合能力,而不仅仅是纸上的操练。

谢稚柳的书法从此发生巨大变化。凭借他的慧心敏悟,凭借他通过长期绘画实践积攒的手上功夫以及对纸墨材料的控制能力,很快他就将张旭书风表达到一种高超水准。他的高超首先表现在内蕴的丰富:奔放中寓有迟留,秀媚中蕴涵豪荡,方圆曲直长短横斜每每递相为用,得心应手,轻松自由。

其次,他没有毕恭毕敬地步趋古人:比较一番可以发现,谢稚柳的草书并不总是像张旭那样追求满纸云烟、一片狼藉的效果,他既有飘逸洒脱,也有凝重浑厚。有时候,他在草书中大量融合行书的结构与节奏;有时候,他在行书中融合草书的流动与不羁。这正是善学善用、活学活用的典型。