文章来源:极物

头图|pexels-artem-yellow ©封面|pexels-zhangkaiyv ©

极物君语:

曾有人说,北京菜太粗糙,在中国,各大地方菜排名里只能垫底。

图|《早餐中国》纪录片 ©

但北京美食真的这么不堪下口吗?在北京生活过的文人,恐怕一个个都要坐不住了……老舍先生对社会底层的烟火气有最真切的体验,“我生在北平,那里的人、事、风景、味道,和卖酸梅汤、杏儿茶的吆喝的声音,我全都熟悉”;出入过宫廷的贵族唐鲁孙,品味过北京的富贵,其他地方的美食再好,和北京相比,又逊色了一筹;在北京生活工作过,后来又远居台湾的梁实秋,提起北平的味道,是“偶因怀乡,聊美味而寄兴”。

图 | pexels-markus-winkler ©

一个人的口味总和他所生活的地方有着千丝万缕的关系。我想,天下的美味大约分成两种。一种好吃得无需赘言,众口一词的称赞就是它的金漆招牌;另外一种,则总有两极分化的评价,却因为融进了一地一人的情感牵绊、岁月变迁,让吃过一口的人对它记得深刻……

图| pexels-zhangkaiyv ©

梁实秋先生既爱火腿,也爱清酱肉。“不过火腿究竟是南货,在北方不是顶流行的食物。”老北京们坚定地认为,火腿有一股散不去的哈喇味,而腊肉太甜腻,到底还是清酱肉好。源起明代的清酱肉经过漫长的味觉驯化,切片切丝都可以,炒菜卷饼都适宜。清酱肉的灵魂就是那一缸“清酱”。在利用日本酿造技巧改良的新式酱油没出现之前,人们会按照传统,用豆子去发酵豆酱,豆酱缸上那一层亮晶晶、略带甜口的油,便叫清酱了。

图|《风味人间》记录片 ©

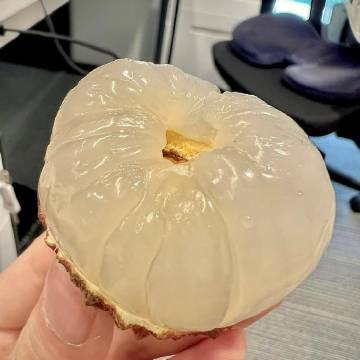

记录片 ©" 02b257fe-1119-1122"="">记录片 ©" uploaded="1" data-infoed="1" data-width="400" data-height="225" data-format="gif" data-size="490572" data-phash="338874AC71C5FB86" data-source="outsite" outid="undefined">把带皮的猪后臀尖肉,放酱缸里腌制上一年半载,再挂起风干。风干后的清酱肉色泽嫣红,晶莹如玉,没有火腿那样馥郁浓香,反而是爽口的。

图|《风味人间》记录片 ©

记录片 ©" 02b257fe-2188-2191"="">记录片 ©" uploaded="1" data-infoed="1" data-width="750" data-height="500" data-format="webp" data-size="17344" data-phash="C4E06F04ED59A8F9" data-source="outsite" outid="undefined">老北京人走街串巷就为找一块最正宗的清酱肉,东瀛来的技术会让甜味过于统一,始终是比不过北京清酱肉一口温润而富有层次的甜。

图|《风味人间》记录片 ©

记录片 ©" 02b257fe-4163-4166"="">记录片 ©" uploaded="1" data-infoed="1" data-width="640" data-height="354" data-format="webp" data-size="22152" data-phash="068A2FD11E2BF1D5" data-source="outsite" outid="undefined">

北京人离不开酱肘子,就像广东人离不开白切鸡。特别是那一口把肘子肉剁碎了,再用皮冻重新融成一块儿的肘花儿。一口下去,只觉得厚而不腻,勾着人的馋虫。唐鲁孙这样走遍中国的老饕,甚至拉踩了一波台北和上海。他说台北的酱肘子不太对劲,而上海的酱肉甜腻腻的又实在不太高明。可见胃和记忆会产生共鸣,长在北京的人,总觉得北京的酱肘子最好,值得大书特书。

图| 梦幻 ©

老北京人都知道用调卤汁去驯服猪肘。但当别家都在用酱油给猪肘增色的时候,老字号天福号则选用焦糖来增色,这样做出来的肘子,味道更加香甜。

图| 超爱吃的 ©

冰糖葫芦是很多北京人的童年回忆。特别是去逛庙会的时候,总能看见一树火红火红的糖葫芦。东北三省土壤沙质较多,尤其适合山里红的生长。成熟的山里红空口吃只觉得过酸,但做成糖葫芦就刚刚好。

图| pexels-liana-tril ©

糖壳脆甜,山楂微酸,两者之间有恰到好处的平衡。“冰糖——葫芦——”零食小贩的叫卖声最是独特,吸收了京剧的精华,抑扬顿挫,或沉闷或清亮。听来就似是平民的歌剧。只听是不够的,观看糖葫芦的制作也有意思。老师傅拿山楂串在糖稀里转两圈,瞅准时机,拿出来拍在水板上教冰糖定型。“啪”的一声,军令一般响亮。

老舍像是北京豆汁的代言人。他说自己长着喝豆汁的脑袋。老舍先生对底层人民有着极深的同情和关怀,以至于很多人都以为豆汁只流行于社会底层。

图|《早餐中国》 纪录片 ©

但豆汁实则流行于清乾隆年间,相传连慈禧太后都喜欢喝。在唐鲁孙笔下,赋税署的署长也惦念着豆汁,“有时忽然想起奎二的豆汁儿,马上腮帮子发酸,恨不得立刻回趟北平,到他天桥摊子上喝两碗才过瘾。”

图|《早餐中国》 纪录片 ©

豆汁诞生于平民百姓,又在王公贵族间广受欢迎,它跨越了阶层和贫富,成为了一座城市的“记忆之味”。能在北京老墙根下面不改色地喝一碗豆汁,才算是真正地融入了这座城市。喝一碗豆汁,也喝一份来自老北京的认同感。

图|《早餐中国》 纪录片 ©

在北京,很多食品后面都可以带儿化音,这是北京人的生活意趣,唯独麻酱不能。麻酱,它是应该被郑重对待的,甚至于是已经融入北京人生活里的必需品。在麻酱短缺的时候,老舍先生还特意写了个提案,希望解决麻酱的问题,因为“北京人的夏天离不开麻酱!”

图| pexels-karolina-grabowska ©

怀着对麻酱的感恩,北京人把麻酱融到一日三餐中。早上来碗浓稠的面茶,午饭是一顿香气四溢的麻酱面,下午了,来两块麻酱糖饼填填肚子。由于太爱麻酱了,北京人甚至端出了一碗“麻酱凉皮”——

图|《早餐中国》 纪录片 ©

尽管现在麻酱已经不是什么难得的东西,但这一种霸道的芝麻香,依然在北京人的饮食记忆里代代相传。

图| pexels-zhangkaiyv ©