1

夏薇老师是一位在《红楼梦》研究中有独特思路和见解的著名女性学者。她所提出的曹雪芹唯一写晴雯“红睡鞋”与其冤屈而死相关联及补裘与贾府盛衰相关联等新颖命题,开拓了《红楼梦》文本研究的新思路,引起人们很大兴趣。

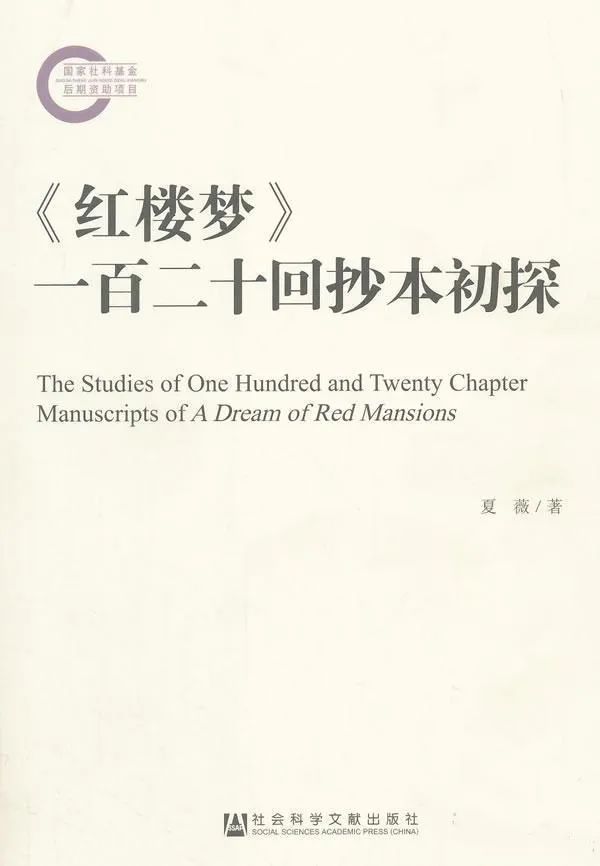

《〈红楼梦〉一百二十回抄本初探》

刘世德先生在为夏薇《<红楼梦>一百二十回抄本初探》作序时,除了盛赞该书的学术价值外,还特别提到:

她提出了一种研究小说人物的新方法,即将版本、名物、审美与文本分析及当下现实相结合的研究方法,从多角度、微观与宏观相结合地对小说人物进行剖析。这是一种从来没有过的研究思路。

比如,她近两年对晴雯的研究,就是从“睡鞋作为晴雯之死的重要物证”和“雀金裘作为贾府过去的辉煌的代表”这种微观研究为起点,拓展到对明清小说史料价值的发掘和如何证明《红楼梦》是在写没落家族,对贾母等重要人物性格的揭示,以及小说研究与现代文学艺术作品的关系等宏观问题的考察与探索。夏薇的这种小说研究方法极具新意,且趣味盎然,以前还从未有人从这样的角度进行研究。

这是一种很高的评价。据笔者陋见,夏薇关于晴雯“红睡鞋”论述的公开发表始见于《红楼梦学刊》2014年第1辑《<红楼梦>中的”睡鞋“与明清两代小说的史料价值小议》(以下简称《小议》文),文化艺术出版社2014年出版《纪念伟大作家曹雪芹逝世二百五十周年文集》(张庆善主编)也收入此文,以后夏薇在其系列讲座及专著《明清小说中的性别问题初论》(中国社会科学出版社2022年版)等多有精辟发挥, “睡鞋”是旧时妇女睡眠时穿的软帮软底的鞋子。《红楼梦大辞典》引徐珂《清稗类钞.服饰类》:“睡鞋,缠足妇女所著以就寝者,盖非此,则行缠必弛,且借以使恶臭不外泄也。”(文化艺术出版社2010年版,57页)

夏薇绘《晴雯补裘》,布面油画(90×120cm)。

由于与女性缠足及睡眠的关系,睡鞋在过去时代被以欣赏玩弄女性“三寸金莲”为乐的畸形情欲男性赋予了特殊内涵,成为性文化符号,尤其是红睡鞋。

夏薇在《小议》文中通过引述了大量明清通俗小说(主要是清代小说)材料,指出对于女性,“睡鞋极具私密性,甚至比小衣还要私密,而且它比小衣更加不可示人之处就在于它是男女性爱的催情剂,具有象征意味”,“睡鞋是女性私物中的‘最后一件’”,“是男子之最爱,女子之武器”。

而《红楼梦》中唯一一次的“睡鞋”给晴雯穿了,其用意即在表现晴雯为“风流灵巧”所误,红睡鞋“是晴雯殒命的一个物证”。“她生性美丽风流,这不是弊病,但‘风流’却又不拘小节,行为有失检点,方为其一生之误。”“她追求精神品格的完美,也追求容貌服饰的完美,在这种追求中,往往不顾小节,一往无前,很容易招来别人的羡慕嫉妒恨。曹雪芹写她着睡鞋的深意即在于此。”

夏薇的论述是极具微观深度和宏观视野的。入口很小,仅仅是一处异文。庚辰本第70回写丫鬟打闹,“那晴雯只穿葱绿院绸小袄,红小衣红睡鞋,披着头发,骑在雄奴身上。”(甲辰本蒙府本同)而程甲本程乙本把“红睡鞋”删去了,改为“红绸子小衣儿”。

赵成伟绘晴雯

而曹公在偌大《红楼梦》中写“睡鞋”仅此一次,却给予了被谗而死的晴雯,曹公为何写,程本为何删,期间隐含的文化和审美信息是什么,《小议》由此开掘,见微知著,做出一篇大文章。刘先生盛赞其创新精神,良有以也。

夏薇关于晴雯“红睡鞋”与其冤屈悲剧关联的论述,因其博学、精思和前瞻性视角,使读者很难抗拒其雄辩性和说服力。但也有人质疑:晴雯的“红睡鞋”描写,“神龙见首不见尾”,第70回出现之后再无下文,何以能够成为导致晴雯殒命的“物证”?这就说明文本自身的论证尚需完善。

晴雯“红睡鞋”的语义解读,主要取决于作家的文本语境创造,当然同时也与文本外历史语境密切相关。夏文在后一方面做得非常出色,但前一方面似有不足。笔者服膺于夏文卓见,仅以此拙文作为补充。

睡鞋是缠足女性的睡眠用具,这是它的语义之源。但它与性并不存在必然联系,只有在一定语境中才能成为性文化符号。这种语境就是两性欢爱的私密时空。《小议》文专列一小节举例说明:睡鞋“不只是在性爱时才穿,古代小说也写了很多未出阁之少女也要在睡前换上睡鞋的行为。”而《红楼梦》写晴雯穿“红睡鞋”就恰恰属于非性爱行为一类。

既然如此,那么作者又怎样把它与晴雯冤屈而死关联起来呢?这就不能不进一步从曹雪芹的文本语境创造去发现和准确把握其内在语义。

人民文学出版社版《红楼梦》

为了便于阐述,现依据中国艺术研究院红研所校注本(据庚辰本整理)将第70回《林黛玉重建桃花社 史湘云偶填柳絮词》有关文字引述如下(原文不分段,依校注本分为三段):

原来这一向因凤姐病了,李纨探春料理家务不得闲暇,接着过年过节,出来许多杂事,竟将诗社搁起。如今仲春天气,虽有了功夫,争奈宝玉因冷遁了柳湘莲,剑刎了尤小妹,金逝了尤二姐,气病了柳五儿,连连接接,闲愁胡恨,一重不了一重添,弄得情色若痴,语言常乱,似染怔忡之疾。慌的袭人等又不敢回贾母,只百般逗他玩笑。

这日清晨方醒,只听外间房内咕咕呱呱之笑声不断。袭人因笑说:“你快出去解救,晴雯和麝月两个人按住温都里那膈肢呢。”宝玉听了,忙披上灰鼠袄子出来一瞧,只见他三人被褥尚未叠起,大衣也未穿。那晴雯只穿着葱绿院绸小袄,红小衣红睡鞋,披着头发,骑在雄奴身上,麝月是红绫抹胸,披着一身旧衣,在那里抓雄奴的肋肢。雄奴却仰在炕上,穿着撒花紧身儿,红裤绿袜,两脚乱蹬,笑的喘不过气来。宝玉忙上前笑说:“两个大的欺负一个小的,等我助力。“说着,也上床来胳肢晴雯,晴雯触痒,笑的忙丢下雄奴,和宝玉对抓。雄奴趁势又将晴雯按倒,向他肋下抓动。袭人笑说:“仔细冻着了。”看他四人裹在一处倒好笑。

忽有李纨打发碧月来说:“昨儿晚上奶奶在这里把块手帕子忘了,不知可在这里?”小燕说:“有,有,有,我在地下捡了起来,不知是哪一位的,才洗了出来晾着,还未干呢。”碧月见他四人乱滚,因笑道:“倒是这里热闹,大清早起就咕咕呱呱的顽到一处。”宝玉笑道:“你们那里人也不少,怎么不顽?”碧月道:“我们奶奶不顽,把两个姨娘和琴姑娘也宾住了”……

年画晴雯

这三段文字位于第70回开头。在前八十回整体结构中,第70回具有特殊意义。从叙事年月看,它与其后的第71至80回是同一年,但其内容情感基调却承接70回前,又暗伏后脉。

它以春天季候为背景,用怡红院的嬉闹和大观园的放风筝游戏延续了63回怡红夜宴以来的欢乐喧闹,又用黛玉湘云等的诗词接续了第38回以来的诗社吟咏,但同时又成为了这些欢乐的终点。

另一方面,第59回以后激化的大观园内风波和64至69回插入的园外二尤之死等故事笼罩的阴云,却日渐浓厚。自71回起,无论从自然季候还是人事活动、礼教秩序,贾府都进入真正的萧瑟秋天了,至抄检大观园和晴雯之死达到肃杀高潮。所谓晴雯的“红睡鞋”事件就发生在怡红院那次游戏中,这是怡红院的最后一次集体狂欢。

上引三段文字相当清晰地展示了这次狂欢游戏的过程,也即晴雯“红睡鞋”事件的完整语境,值得我们仔细分析体味。

第一段语境背景,重点叙宝玉怔忡之病,其原因则由于他所关注的尤氏姐妹柳湘莲等一系列悲剧的强刺激,“闲愁胡恨,一重不了一重添”。反映着他的理想严重受挫的伤害。中医学把“怔忡惊悸”合称“心悸”,为心脉不畅导致的惕惕不安、不能自控的一种病症。(参见百度“怔忡”条及引述)古人认为“心之官则思。”宝玉“情色若痴,语言常乱”,应该已是一种较严重的精神症状。

袭人不敢告知贾母,只能“百般逗他玩笑”,即通过心境的转移和放松来暂时缓解,所以才会出现下文晨起晴雯等丫鬟在外间打闹,袭人并不制止还叫宝玉出去“解救”参与玩耍的情况,从而引出核心情节。

电视剧《红楼梦》中袁玫饰演袭人

作者叙述宝玉病因时对外在环境压迫(等级制度、礼教秩序、世俗陋见陋习等)摧残宝玉理想的暗示,正是笼罩在怡红院内的主仆狂欢玩乐头顶的阴影,但却无人知觉,而其中的“红睡鞋”竟然成为未来压迫横逆下导致晴雯之死的一个诱因。几句叙述,看似平淡无关,实则意味深永。

第二段语境主体,情节内容为晨起晴雯麝月芳官三丫鬟搔膈肢后来贾宝玉参与的游戏。它充满着纯真无邪的欢乐童趣,贾宝玉的参与并没有改变游戏的性质,反而因为等级身份的泯灭而把欢乐推向高潮。

这种打破主奴界限的亲密关系显然是对贾府等级制度和观念的挑战。它与第63回“怡红夜宴”中的宝玉说的“大家取乐,不可拘泥”,同丫鬟们醉酒躺卧,以及晴雯与芳官(温都里纳)打闹等衔接,是怡红院乐园生活的延续。

但宝玉的介入还带来了另一个方面的变化,就是青春期异性的亲近,而膈肢瘙痒更难免肢体接触。一向惯于与女孩相处的宝玉和惯于与宝玉玩乐的女孩也许都不会意识到这一点。但这种对主奴界限和男女大防的双突破,在等级森严和重礼防闲的贾府统治者眼中却绝非小事,也令世俗庸人侧目。

在年龄较小(如第19回宝黛也互搔膈肢)统治放松时或可有所容忍,一旦感到需要加强,作为弱者的女奴就可能成为被整肃对象。

为了暗示这一点,作者的用笔有两点值得注意:一是描述三丫鬟服饰时,唯独有意描写了晴雯的“红睡鞋”,其实在晨起未下地换鞋前麝月芳官应该同样穿了睡鞋,但作者没有写。二是描写宝玉的行动,突出与晴雯的亲近接触。

连环画《晴雯》

宝玉“解救”芳官,上床就“胳肢晴雯”,结果造成“同晴雯对抓”的局面。这又是有意之笔。晴雯麝月都在搔芳官,宝玉为什么不胳肢麝月而搔晴雯,显然因为晴麝二人与宝玉的情感关系不一样。麝月有天真活泼的一面,但也与与袭人相似的严守规矩的一面,后者正拉开了与宝玉的情感距离。

在突破主奴界限和坚持人格操守上,唯有晴雯才能与宝玉相知相契。所以宝玉胳肢晴雯,“和晴雯对抓”,是不会有心理障碍的。值得注意的是,这是在青春期宝晴关系描写中二人的最近距离接触。

撕扇补裘都没有的肢体接触,在晴雯只穿小袄小衣红睡鞋的情况下发生了。但这是众人玩乐,不是两情相对的私密空间。文本语境的真实描写是:

(宝玉)上床来胳肢晴雯,晴雯触痒,笑的忙丢下雄奴,和宝玉对抓。雄奴趁势又将晴雯按倒,向他肋下抓动。袭人笑说:“仔细冻着了。”看他四人裹在一处倒好笑。

在这一互抓互搔膈肢四人混乱裹在一处的短暂时刻过程中,宝玉未必会留意晴雯的“红睡鞋”,晴雯更不可能用本来晚上睡觉的“红睡鞋”挑动宝玉的情欲。睽睽众目下绝不可能私情碰撞。

《晴雯补裘》

即使按照弗洛伊德的潜意识心理学理论,晴雯的红小衣红睡鞋的鲜艳色彩会使怔忡之症难以自制的宝玉更加兴奋,然而,这也绝不同于两性做爱时的“红睡鞋”的有意刺激。它就是一次充满童心童趣玩耍的游戏。

其性质,就是宝玉在《芙蓉诔》中所言“玉得于衾枕栉沐之间,栖息宴游之夕,亲昵狎亵相与共处者,仅五年八月有畸”中的一次亲昵,这是由晴雯十岁入府,与宝玉青梅竹马,虽渐年长而仍保童心童趣纯净情感的真实一幕。

然而,在心地肮脏、蓄意诬陷者眼中,晴雯穿着“红睡鞋”和宝玉相抓胳肢,就是一种勾引。而在世俗心里作为性文化符号的“红睡鞋”就是物证了。

作者详细描写这一段搔膈肢游戏,不放过任何细节,特别是宝玉作为行为主体的动作细节,就是为了用事实证明晴雯的无辜和宝晴情感的纯净。正如夏薇《小议》文正确指出的:“作者没有一点要表现晴雯处心积虑、有意为之的意图,恰恰相反,正是要通过这种看似越格的行为来证明用龌龊之心来揣测她或她们的人自己内心的肮脏,又以此衬托出女孩们的天真无邪”。

一般读者与怡红院的欢乐共情时,很难意识到作者所写晴雯穿“红睡鞋”“和宝玉对抓”情境潜藏着的巨大风险。红睡鞋,异性青春男女,亲密肢体接触,这是可能被“龌龊之心”“视界扭曲”甚至诬陷为“勾引”“淫行”的三要件。本是纯净白,却可能被涂灰抹黑。

连环画《晴雯》

这是一颗深埋的爆雷。只要有人传播渲染,有人蓄意扭曲,有人举报诬陷,有人上纲上线,点燃引信,有人要施淫威开杀戒,晴雯就难逃灭顶之灾。而在紧接的文本语境中,隐伏一条邪恶信息链的危险就出现了。

这条邪恶的信息链是怎样形成的?不能忽视第三段文本语境外延变化的深刻用意。这一变化是,由于怡红院内外其他人物的出现,使本来只发生在宝玉外房间的嬉闹信息外溢,作品暗示了外溢的两条渠道,和他们所联系的两类人物:嫉恨者与卫道者,他们的“视界扭曲”和险恶用心使得晴雯穿红睡鞋和宝玉肢体亲密接触的纯净行为变得复杂而暧昧,潜在风险转化为残酷现实。

作者的用笔很耐人寻味。前文并无李纨“昨晚”曾来怡红院之事,这里却写清晨派碧月来寻找遗落手帕,小燕(即春燕)接洽回答,显然这二人都看到了宝玉外房间的滚闹一幕。这里出现了两个人,也就出现了信息外溢的两条渠道:小燕是怡红院地位较低的丫鬟,她起得更早而且做了一些事如洗晾手帕,而此时晴麝芳官等大丫头还在床上嬉闹。

电视剧《红楼梦》中晴雯补裘剧照

宝玉的突破主奴界限其实很有限,他宠溺晴雯芳官,依赖袭人麝月,对丫鬟总体不错,却做不到雨露均施,也无法改变怡红院大小丫鬟老妈子的等级结构。劳逸苦乐不均,被压抑的下层自然不平。

尤其是,春燕的母亲及其姐妹等老妈子都在怡红院或大观园服役,她们是身份最低世代服役的包衣家奴。由于年老力衰地位边缘化,也由于沾染较多贪财谋私等恶习,被贾宝玉斥为“沾了男人气味”变坏,她们与贾宝玉宠溺的大丫鬟存在深刻矛盾,“深妒晴雯袭人一干人,已知凡房中大些的丫鬟都比他们有些体统权势,凡见了这一干人,心中又畏又让,未免又气又恨”(第59回),只要有机会,就会造谣生事,落井下石,助恶为虐。

“红睡鞋”事件正好给他们可乘之机。由不满的小丫头到老妈子,这是一条由于怡红院内部矛盾造成信息外溢的渠道。二是李纨及其丫鬟碧月,代表院外渠道。李纨为正统礼教所培养,又代凤姐管理大观园,还是宝玉嫂嫂。

宝玉与碧月对话,碧月说“我们奶奶不玩”,表明宝玉的“双突破”与李纨的“恪守礼教”的生活态度及对丫鬟管理是根本对立的,李纨对此信息的负面反应未必会立刻向王夫人报告,但在王夫人整肃时却可能提及,碧月是李纨调教的,对这种男女“四人滚在一起”的“热闹”感到新奇不习惯,自然容易随意传播扩散。

怡红院内外两条渠道的信息外溢,完全可能使得原本宝玉与丫鬟嬉笑打闹的普通事件发酵变形,传到重礼防闲的贾府统治者耳里。只是因为宝玉的特殊地位和晴雯为贾母所信赖的大丫头身份,未易撼动,而只能成为从春到秋隐伏于黑暗中的邪恶信息链。一到统治者加强管治,小人有机可乘,就成为重磅黑材料。

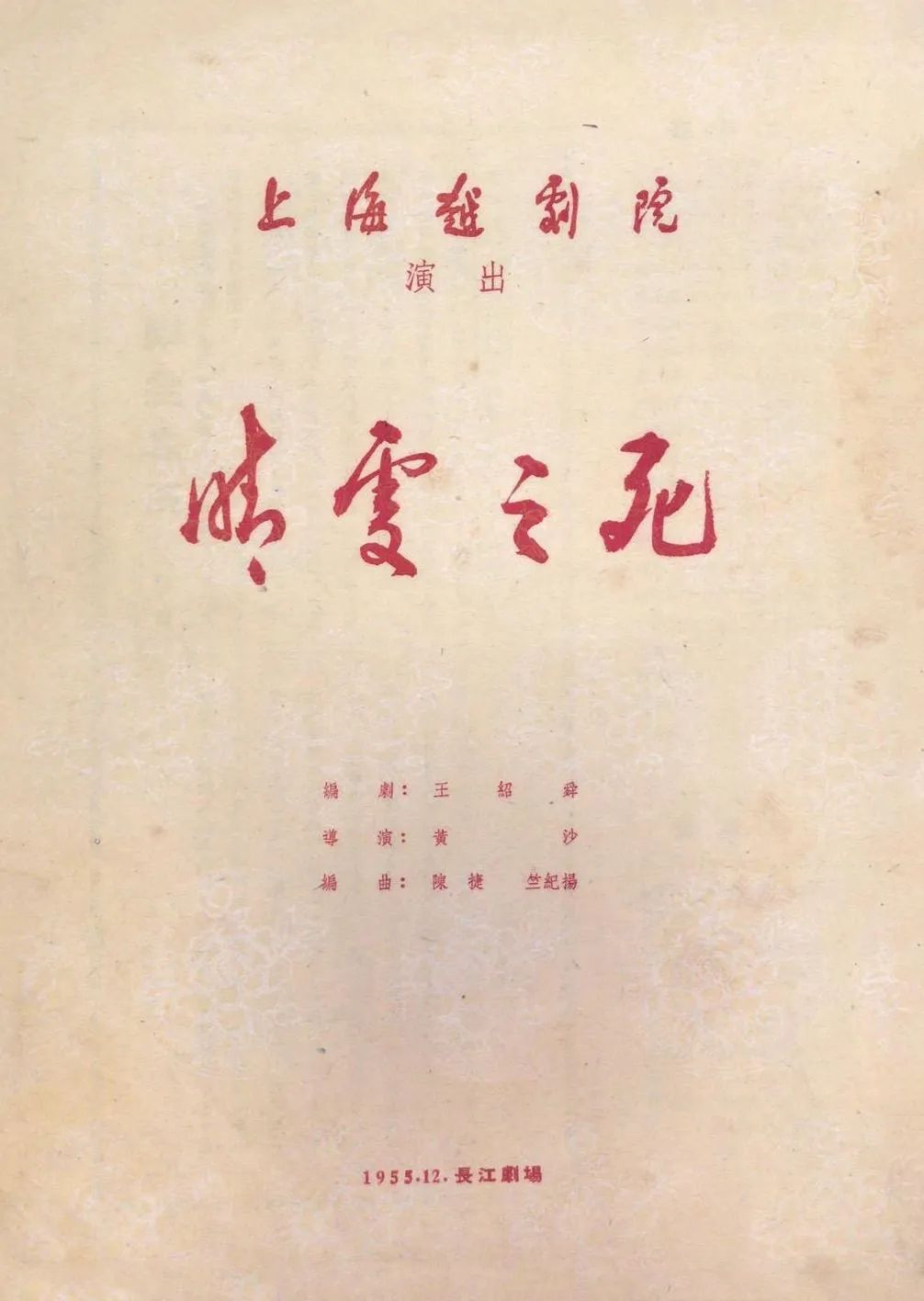

《宝玉与晴雯》戏单

有人也许要问:晴雯纯净无辜,为何要穿含有性爱意味的红睡鞋。笔者的回答是:红睡鞋只是睡鞋的颜色,并不必然与性爱相关。其关联性产生于性爱者的自身情欲幻想中,由于《金瓶梅》等的推波助澜,被有些小脚畸恋的变态男人作为性爱工具,遂染上“性”色。其实,凡缠足者(从女孩四五岁开始)都要穿睡鞋,红睡鞋以其色彩鲜艳为人尤其是小女孩所喜很自然。

这里还要特别指出,作者为了突出晴雯红睡鞋,有意不写麝月芳官所穿睡鞋颜色,使人们无从比较。但他却在三人服饰描写上颇为用心地突出色彩。都是以红色为主,红绿相配。

麝月“红绫抹胸”,芳官“红裤绿袜”,尤其晴雯上身葱绿院绸小袄,下身红小衣红睡鞋,十分鲜艳。这不但因为红绿相配乃自然花木之美,也因为它们乃是贾宝玉所居处喜爱的“怡红快绿”的基本颜色,尤其是被称为“女儿棠”的红若施脂的海棠花,更是宝玉所钟爱的清净女儿的化身。

连环画《晴雯》

在这个意义上,以红色为本色,红绿相配的女儿的红妆美,与自然美,和贾宝玉怡红院的审美理想是完全一致的。然而王夫人却对此十分厌恶,斥责晴雯道:“去!站在这里,我看不上这浪样儿!谁许你这样花红柳绿的妆扮!”符合自然美的花红柳绿就成为礼教眼中被否定的“浪样子”,自然人性审美观与礼教反人性反自然两种审美观的对立是何等尖锐不相容。

晴雯穿红睡鞋本不值得指责,爱花红柳绿的打扮也符合自然美人性美天性。“女为悦己者容”,这话多被误读,甚至作为“勾引男性”的罪证。

王夫人一见晴雯就骂:“好个美人!真是个病西施了。你天天作这轻狂样儿给谁看?”(第74回)其浅薄嫉恨心态暴露无遗。

其实,美人的“悦己者”首先并非异性,而是自我。越美越自恋,这种自恋是生命的天性。“孔雀自怜金翠尾。临水,认得行人惊不起。”(五代欧阳炯《南乡子》)如果说,晴雯爱打扮或是出于美的显摆,有张扬心态;那么,客观的说,穿红睡鞋的私密行为确实完全出于爱美,不是为了给宝玉和任何男人看。

这与尤三姐为了以淫制淫,故意露金莲红鞋(非睡鞋)捉弄贾珍贾琏,弄得他们欲近不能,丑态毕露也完全不同(第65回)只有心地阴暗肮脏别有用心甚至自身隐藏着变态情欲幻想者才会见“红”而思“性”。曹雪芹有意让心气高傲、守身如玉的晴雯穿“红睡鞋”,为受害者洗白伸冤,实在是压抑着巨大悲愤。

程甲本尤三姐绣像

他写宝晴诀别特意安排淫荡的多姑娘为晴雯的清白和二人“各不相扰”作证,《芙蓉诔》赞晴雯“其为性也,冰雪不足喻其洁”,他不容许丑恶玷污纯洁。

晴雯的相貌是美的,服饰是美的,她的“红睡鞋”也是美的,她的心灵她与宝玉的情感更是美的。“心比天高身为下贱”的晴雯是美的精灵,美的符号。她的冤死是具有深刻社会意义和高度哲理意义的美的悲剧。

晴雯不是无暇美玉。小说对其性格弱点缺点有许多真实描写。但穿红睡鞋的私密行为不是可以指摘的不拘小节有失检点的过失。在这一点上,笔者与夏文或有异同。

又或问:曹公为何用如此手法写晴雯冤案?

曹雪芹的写作艺术是很高明的。晴雯冤案,从74回王善保家的进谗。王夫人面斥,到第78至79回宝玉祭悼,中间包含抄检、王夫人搜阅怡红院、撵逐晴雯、宝晴诀别、到第78至79回宝玉祭悼写《芙蓉诔》,延续6回,都是直接描写。这是明线,也是主线。但另有暗线,就是第70回的“红睡鞋”事件有意埋雷,脂批称伏笔。

连环画《晴雯》

“红睡鞋”事件本是怡红院里的一次普通嬉闹,从庚辰本与程本“红睡鞋”的存删,说明那个时代敏感的读者确能读懂的语义内涵,却可能被时代淹没。夏薇的深度开掘,发现“从‘个性强、生得美’到‘因勾引宝玉’而被逐之间,就有了一个隐藏的、不容易被我们这些已经不知道睡鞋为何物、代表了何种意义的现代人知晓的联结点,而它却是晴雯殒命的一个重要物证。”(夏薇《小议》)使今天读者能认识感受到伟大作家的用笔艺术,人们应该感谢她的贡献。

笔者由此想到脂批在《石头记》秦可卿文字提出的“不写之写”。甲戌本第13回在秦氏死讯传来,“彼时合家皆知,无不纳罕,都有些疑心。”后九字处有眉批:“九个字写尽天香楼事,是不写之写。”(陈庆浩《新编石头记脂砚斋评语辑校》233页,中国友谊出版公司1987年版)

“不写之写”四字包含着的丰富哲学美学观念和写作技巧已成为《红楼梦》艺术研究的重要内容。“不写之写”,既可能是艺术处理的“留白”,页可以是思想内涵的“空窗”,或二者兼而有之,或更多不言之言不尽之言。

有关秦可卿文字的“不写之写”牵涉小说修改成书的复杂过程,笔者不论。但晴雯“红睡鞋”确是“不写之写”的又一例证。

她们都是前八十回中“金陵十二钗”逝去的不幸女子,性情遭遇各不相同,但作者都对她们寄以深厚同情,因为她们的死,都是贵族家庭的罪恶。因而对她们的“不写之写”,从思想内涵上看,都包含保护受害与批判罪恶双重意图,是一种意味深长的反讽之笔。

邮票金陵十二钗

就晴雯而言,程本删去含义暧昧的“红睡鞋”三字,很可能出于保护晴雯清白的意图,但却因此抹去了一条揭露丑恶人性和统治者罪恶的潜在信息链。

而这条信息链,正隐藏着对晴雯致命的谗言。从文本叙写看,第74回王善保家的向王夫人进谗,其中就暗含着对晴雯作风的造谣中伤:“天天打扮的像个西施的样子”,“立起两个骚眼睛骂人”,“妖妖趫趫,大不成个体统”。王夫人斥晴雯“病西施”,“妖精似的东西”。

第77回“原来王夫人自那日着恼之后,王善保家的趁机告到了晴雯,本处有人和园中不睦的,也就趁机趁便下了些话,王夫人皆记在心中”。

这里并没有明白交代“下了些话”的内容,但晴雯气息奄奄被逐时,众婆子拍手称快,骂“祸害妖精”。“西施”“妖精”在这里是同义词,都是喻指勾引男性的美丽女性。

晴雯临死前对宝玉悲愤地说:“只是一件,我死也不甘心的:我虽生的比别人略好些,并没有私情蜜意勾引你怎样,如何一口死咬定了我是个狐狸精!我太不服!”她很清楚,自己背负的,是社会给女性的最大罪名“淫”。

《晴雯之死》戏单

《离骚》云“众女疾余之娥眉兮,谣诼谓余以善淫。”在男权眼中,“善淫”为女性之极恶。作为男性,屈原也感到不可承受之重。因为惩“淫女”是男权为维护对女性占有恐惧女性自觉的第一法规训条。(参见夏薇《明清小说的性别问题初论》第二、三章)

意味深长却令人费解的是,《红楼梦》写了那么多女儿悲剧:从甄英莲到秦可卿、尤氏姐妹等,都有男人的昭彰罪行,而晴雯之死这个前八十回最大的女儿冤案,却没有男人罪恶的影子。

本是男权统治制造的两性战争,却转化成女性黑暗森林的内部残杀。一群失意的、得意的、掌权的成年女人,以男权制造的“女祸论”为武器,用莫须有的罪名,围殴残害一位无辜豆蔻少女,只是为了从男权的人肉盛宴分一杯羹,甚至已经分不到羹,只是为了宣泄嫉恨同类美的邪恶心思。

难怪宝玉在《芙蓉诔》中把愤怒投向“诐奴”“悍妇”这些沾了男人气味的可恶女人。男权文化和男权统治就这样深入包括女性的社会骨髓,制造着“千红一哭万艳同悲”的人间悲剧。曹雪芹的忧愤是何其深广!

除了对男权文化“女祸论”的批判,晴雯之死还突出谗害之恶,“偶遭蛊虿之谗,遂抱膏肓之疾”,“诼谣謑诟,出自屏帏;荆棘蓬榛,蔓延户牖”。

虽然“红睡鞋”事件终究是一场乌龙,后文再未提及“红睡鞋”三字,表明无中生有,化白为黑的进谗者迫害者终于无法面对事实,只能把“莫须有”的罪名强加给无力反抗更无从伸冤的受害者。

越剧《宝玉哭晴雯》光盘

但“莫须有”三字何等可怖!曾致岳飞于死地的也正是“莫须有”之罪。人类历史上多少冤案,在见不得天日的邪恶隐藏信息链中得逞。曹雪芹心连广宇,借用脂批感叹英莲”有命无运“的话:”屈死多少英雄?屈死多少忠臣孝子?屈死多少仁人志士?屈死多少词客骚人?

今又被作者将此一把眼泪洒与闺阁之中。见得裙钗尚遭逢此难,况天下之男子乎?”(陈庆浩《新编脂砚斋石头记评语辑校》21至22页)英莲晴雯只是“假语村言”人物,但却是现实“真事”的投影。

从《楝亭集》可知,包衣曹家就曾深受“薏苡明珠”之谤(参见刘上生《曹寅与曹雪芹》第三章第五节,海南出版社2001年版)由“假”及“真”,因己及人,及千红万艳,及宇宙众生,这就是曹雪芹有意在宝玉与丫鬟的一场嬉闹中留下晴雯“红睡鞋”印记隐藏邪恶信息链的深层原因,这是一条由谣言、偏见、猜忌、嫉恨、仇怨、陷害、阴谋、刚愎、妄想、暴虐、残害等等一切人性阴暗丑恶编织的信息链。曹雪芹的“不写之写”的矛头,指向深恶痛绝的丑恶人性和暴虐人治。

2023年7月23日写定于深圳

不了解南明史,你们到死都解不开红楼梦。红绣鞋只是出现一回,还被删了,可见只是应景写作,还不如去研究晴雯的长指甲。红绣鞋章节是这么解的:晴雯穿红绣鞋和麝月联手制度芳官,指永历初期,南明复社和阉党联合(主要是楚党)抵制南京老御史柱臣们,复社落败。红绣鞋只是说明复社也有某些方面和阉党一样,是保守的。

[吐舌头眯眼睛笑]