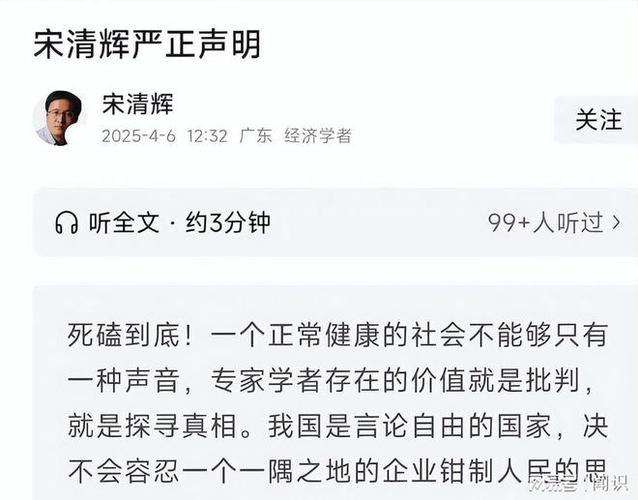

你们都被骗了——宋清辉与胖东来的这场"学术批判"闹剧,本质上是一场精心设计的流量劫持行动。 当公众还在争论"言论自由"与"企业名誉权"的边界时,这位985万粉丝的大V早已完成对舆论场的精准爆破。 第一层骗局:学术人设的虚妄性 宋清辉自诩"经济学家",但其学术履历始终成谜。 在核心期刊数据库检索不到任何署名论文,所谓"清晖智库"更像空壳机构。这种身份建构与胖东来基层员工9886元月薪形成荒诞对照——前者用虚衔收割流量,后者用真金白银重塑零售业薪资体系。 当他在声明中嘲讽于东来"初中没毕业"时,恰恰暴露了知识精英的傲慢:用学历贬损一个让90%员工买得起房的企业家,本质是对实干精神的亵渎。 第二层骗局:批判逻辑的悖论性 宋清辉指责胖东来"靠流量生存",却选择性忽视其169亿年销售额、0.3%退货率的硬核数据。这就像否定华为5G专利价值,只因任正非接受过媒体采访。 更讽刺的是,他一面批判胖东来"制造流量",一面在声明发布24小时内创造11万转发量,将诉讼争议转化为个人曝光资源。这种"用流量反流量"的话术,实则是后真相时代的经典操纵术。 第三层骗局:维权正义的表演性 当宋清辉高喊"死磕到底"时,其真实诉求早已溢出法律范畴。声明中"感谢已故孩子给勇气"的情感绑架,将商业纠纷异化为悲情叙事;"河南小企业主"的地域标签,则是在挑动阶层对立。 这些策略与他在华为事件中的"批评-被邀参观-收割公信力"路径如出一辙,本质是将企业争议转化为个人IP的养料。 最深层的欺骗在于:这场看似捍卫言论自由的抗争,实则是注意力经济的血腥收割。 宋清辉深谙当代传播的"逆火效应"——越是极端言论,越能穿透算法茧房。当胖东来法务团队计算诉讼成本时,他已在后台查看新增加的6.7万粉丝和暴涨的课程咨询量。 所谓"学术批判",不过是流量生意的遮羞布;而那些被煽动的民意,最终都成了他人设经济学报表上的KPI。 真相往往藏在数据褶皱里:胖东来2024年8亿利润中,维权支出占比不足0.4%,而宋清辉单条微博的商业报价已达20万元。 当公众为"资本霸权 vs 言论自由"吵得不可开交时,真正该警惕的是:别让批判沦为生意,别让正义成为流量游戏的牺牲品。