1941年,我军3000人被50000日军包围,罗荣桓拒绝部下三个提议,坚持向南突围,众人不解,南边是日军的大本营,怎么能向南突围呢?谁料,3000人竟毫发无损的出来了!

1941年,山东沂蒙山区笼罩在一片肃杀之气中,日军的铁蹄正踏破山野,妄图将这片中国共产党的抗日根据地彻底摧毁,11月初,一场足以改变战局的大规模军事行动悄然展开。

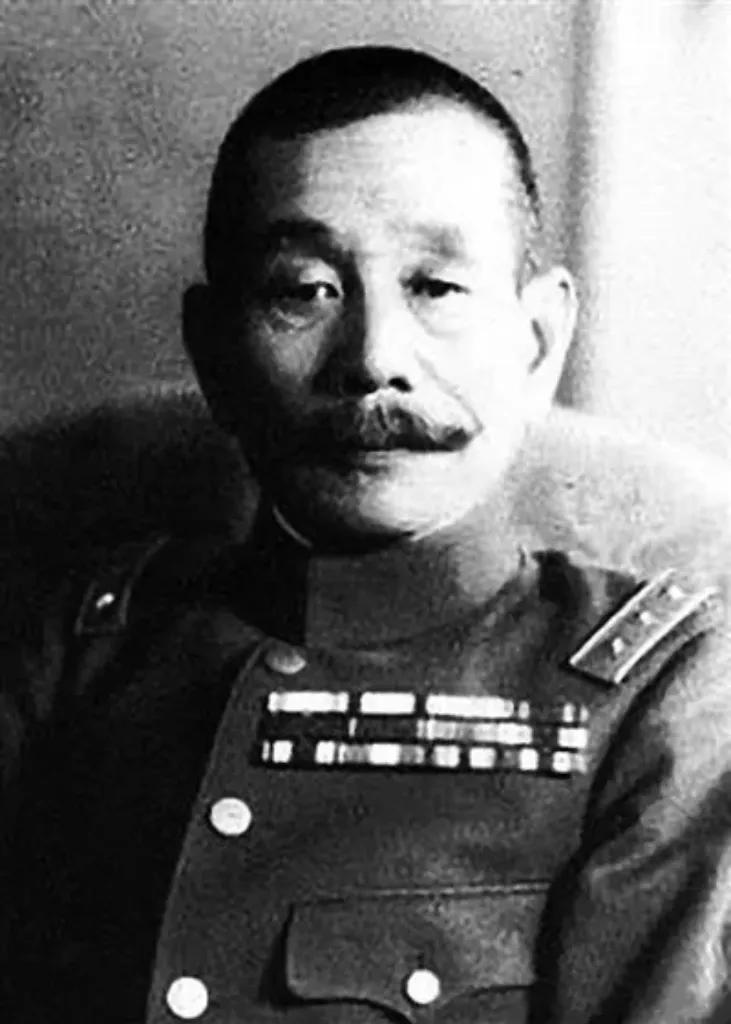

日军侵华总司令畑俊六亲自坐镇指挥,调集了五万大军,气势汹汹地向八路军的三千将士发起了猛烈进攻,这是一场实力悬殊的较量,日军的兵力是八路军的近17倍,畑俊六自信满满,认为这次必定能将八路军一网打尽。

然而,他们面对的是经验丰富的八路军指挥官罗荣桓,作为黄埔军校第四期的高材生,罗荣桓不仅有扎实的军事理论功底,更有多年实战积累的丰富经验,面对如此严峻的形势,他的军事才能即将经受最严酷的考验。

日军的进攻如潮水般汹涌而来,他们出动了飞机、坦克和大炮等重型武器,企图用现代化装备的优势碾压八路军。

从四面八方包抄过来的日军,形成了一个看似密不透风的"铁壁合围",每一寸土地都在颤抖,每一片树林都在燃烧,硝烟弥漫了整个战场。

在这片硝烟笼罩的土地上,罗荣桓和他的将士们面临着生死存亡的抉择。

突围,成为了唯一的选择,但是,如何在五万敌军的重重包围下,带领仅有的三千将士安全突出重围,这是一个几乎不可能完成的任务。

罗荣桓深知,在这种情况下,常规的战术已经失去了意义。

他需要一个出其不意的计划,一个敌人绝对想不到的方案,经过深思熟虑,罗荣桓提出了一个令所有人都感到不可思议的建议:向南突围。

南面,正是日军的大本营所在,按照常理,这是最危险、最不可能的突围方向。

但正是这种"不可能",成为了罗荣桓计划的关键。他认为,正因为日军绝对想不到八路军会选择这个方向,所以南面的防守必定是最薄弱的。

罗荣桓的这一决定,体现了他高超的军事智慧和战略眼光,他深谙"兵法"之道,懂得利用敌人的思维定式来制造突破口。

这种反其道而行之的战略,正是中国军事思想中"奇兵制胜"的精髓所在。

突围的准备工作紧锣密鼓地展开,罗荣桓手下只有一一五师师部的一个特务营和中共山东分局的一个特务连。

这支小小的队伍,肩负着三千将士的生命安危,每一个战士都明白,这次行动的成败,关系到整个山东抗日根据地的存亡。

在罗荣桓的精心部署下,突围计划开始实施,夜幕降临,八路军的队伍悄无声息地向南移动,他们的每一步都小心翼翼,生怕惊动了附近的敌人。

当他们接近日军大本营时,罗荣桓派出了一支精锐的侦察小队。

这支小队的任务极其危险,他们需要潜入敌军阵地,悄无声息地解决哨兵,然后伪装成日军继续"站岗",这个计划的每一个环节都充满了风险,稍有不慎就可能导致整个行动的失败。

然而,八路军战士们的勇气和智慧再次证明了自己,他们成功地完成了这个几乎不可能的任务,伪装成日军哨兵的八路军战士们,不仅监视着敌人的动向,还为大部队的通过提供了掩护。

突围的过程惊心动魄,每当有日军巡逻队靠近时,伪装的哨兵就会发出暗号,整个队伍立即停止前进,屏住呼吸,等待危险过去。

这种惊险的场面一次又一次地上演,考验着每一个人的神经。

就这样,在罗荣桓的带领下,三千将士竟然奇迹般地穿越了日军的重重包围,当他们安全脱离危险区时,每个人都难以相信这个事实。

他们不仅突破了"铁壁合围",更是未损一兵一卒,这堪称是中国抗战史上最为传奇的突围之一。

然而,考验并未就此结束,不久之后,罗荣桓在返回途中又一次遭遇了日军的围堵。

这一次,他身边只有35人,而包围他们的敌军有4000之众。

面对如此悬殊的实力对比,罗荣桓再次展现了他卓越的军事才能。

他敏锐地观察到,日军虽然封锁了大部分地区,但西面山岭因地形险峻,只派了两个连的伪军把守。

罗荣桓抓住了这个机会,再次施展伪装战术,他让战士们换上缴获的日军军服,派人假扮成领路的汉奸,成功地骗过了伪军的防线。

这次突围的成功,不仅再次证明了罗荣桓的军事才能,也体现了八路军将士们的机智勇敢。

他们在极度危险的情况下,依然保持冷静,执行每一个精心设计的计划,最终化险为夷。

这场惊心动魄的突围战,在当时就引起了巨大的反响,随军的德国共产党员汉斯·希伯,被这次行动深深震撼。

他在《战士报》上发表了题为《无声的战斗》的文章,热情洋溢地赞颂了罗荣桓的指挥才能和八路军将士的英勇表现。

这篇文章不仅在根据地引起轰动,更向国际社会传递了中国共产党领导的抗日武装力量的英勇事迹。