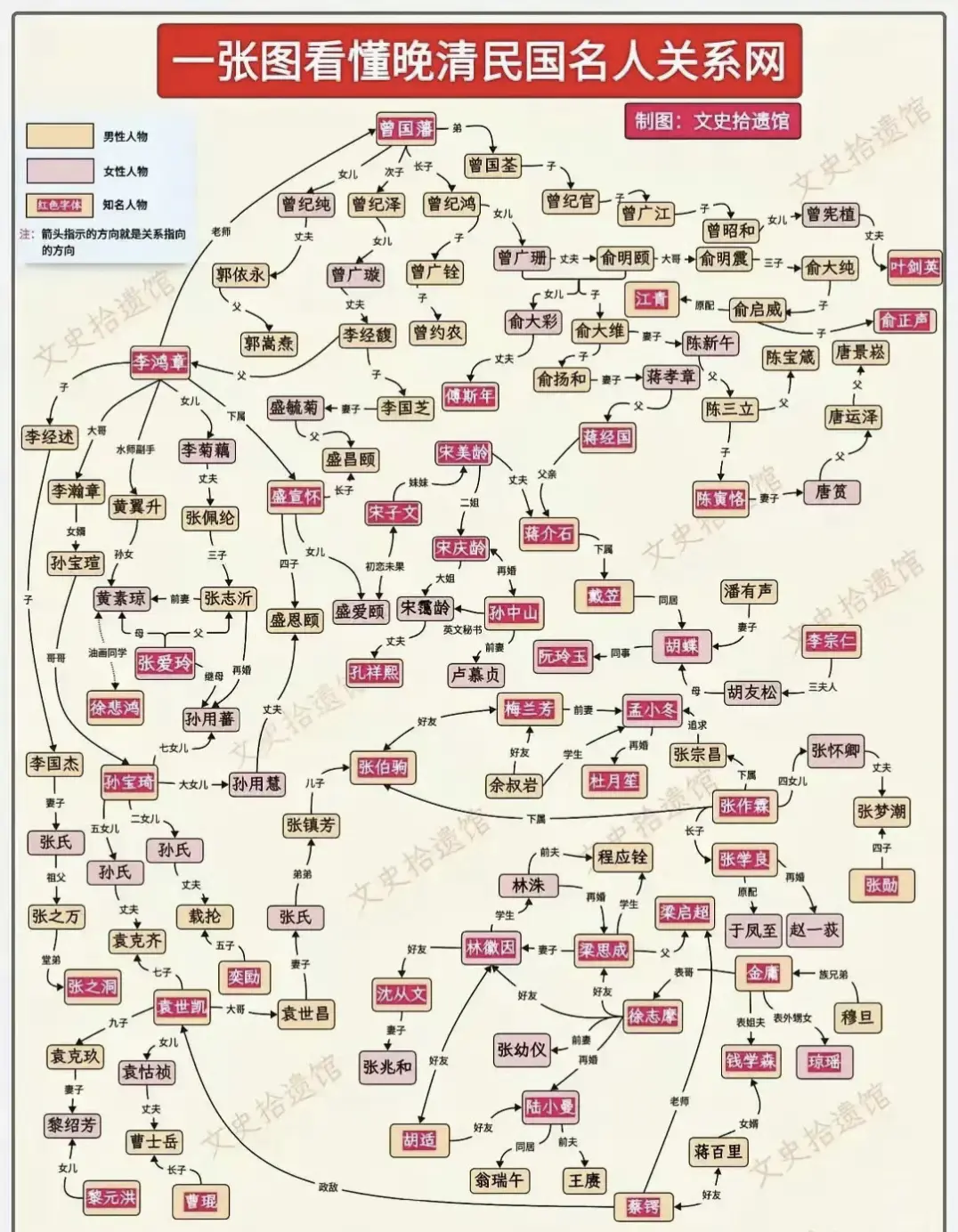

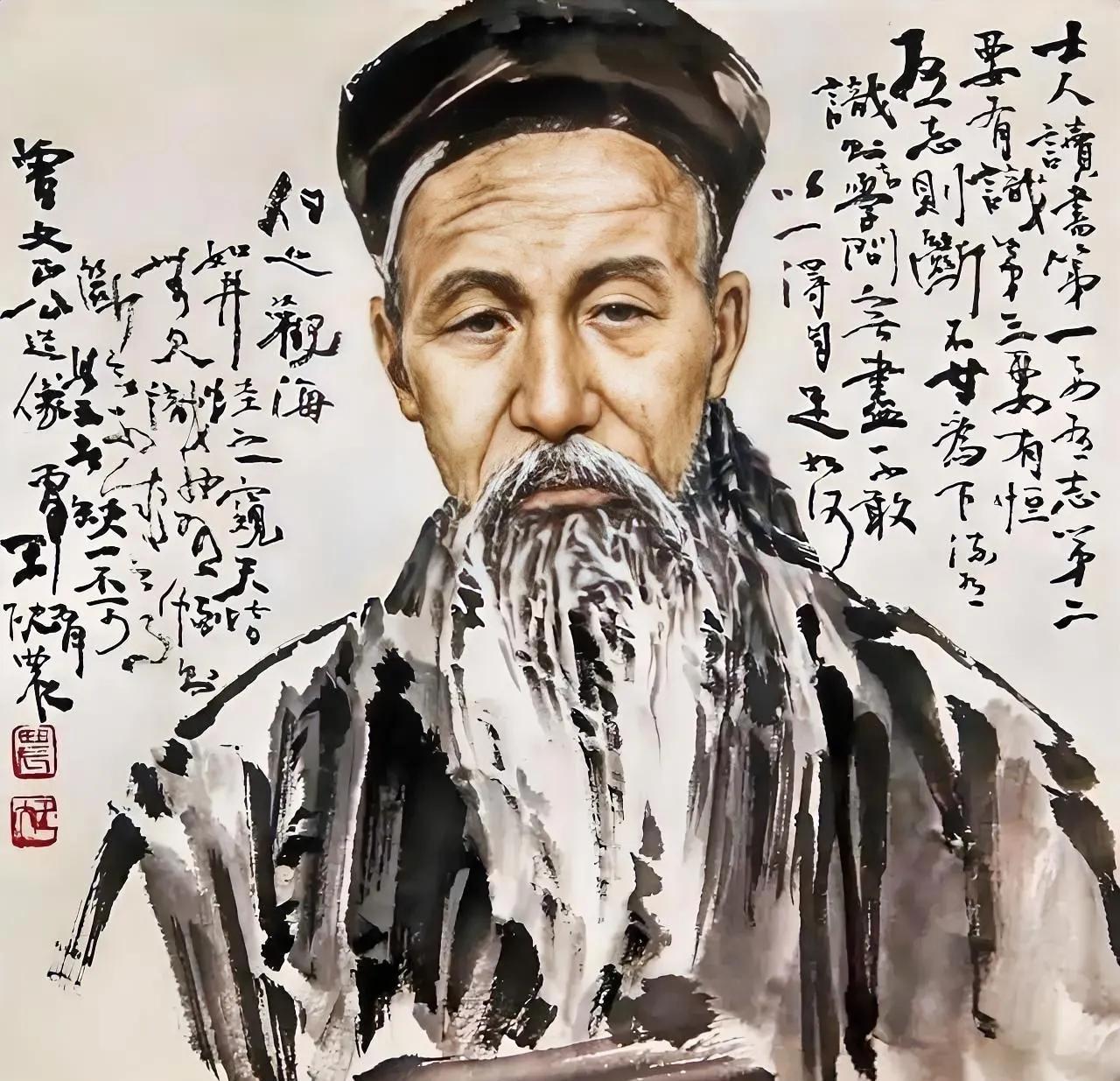

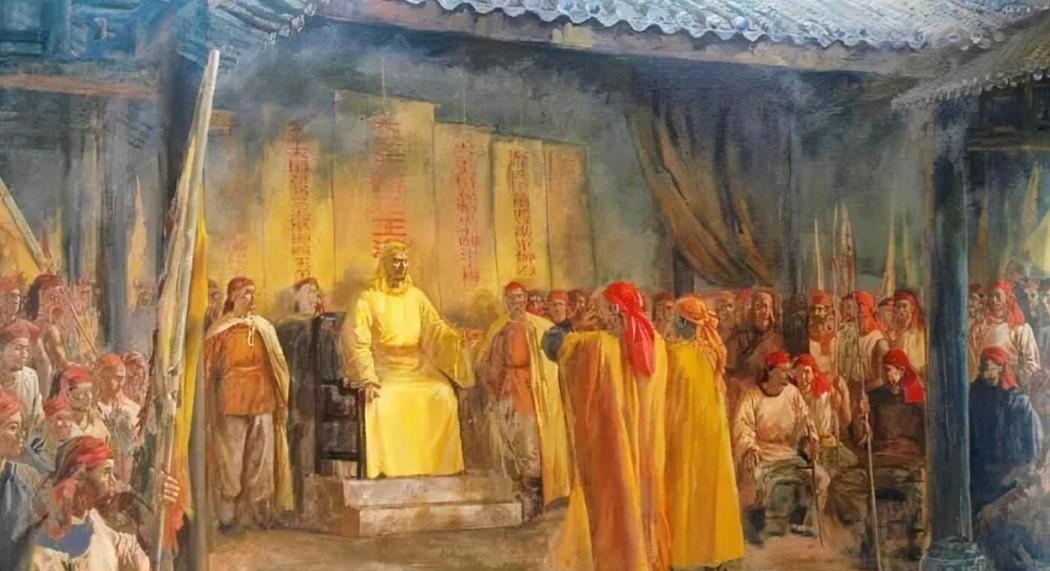

#曾国藩又为何能成为最大的赢家?#在晚清动荡的乱世中,曾国藩从一个出身普通、天资平庸的读书人,最终成为力挽狂澜的“中兴名臣”。他的成功绝非偶然,而是凝结了智慧、策略与时代的必然。 一、笨功夫中的大智慧 曾国藩并非天才,科举考试屡试不中,28岁才中进士,军事上也曾因战败险些投水自尽。但他深信“勤能补拙”,以“结硬寨,打呆仗”的笨办法步步为营。湘军每至一处必深挖壕沟、稳扎营盘,不求速胜但求不败,最终耗死对手。这种“不贪快、不取巧”的哲学,与股神巴菲特的“价值投资”异曲同工——先立于不败,再求长远。 二、处世之道:谦卑与格局 他深知“利可共而不可独,谋可寡而不可众”,将功劳分给下属,过错自己承担,以此凝聚人心。面对朝廷猜忌,他主动裁撤湘军、交还兵权,甚至纵容部下劫掠以自污声名,最终在功高震主时全身而退。这种“知进退、懂分寸”的智慧,让他既成事又保身。 三、以暴制暴的生存逻辑 在镇压太平天国的过程中,他手段残酷,屠城杀降,得名“曾剃头”。但在他眼中,这是“以杀止杀”的无奈选择:通过极端手段震慑对手,加速战争结束。尽管争议至今,他却用结果证明,乱世中“铁血”与“仁德”的平衡,往往是破局的关键。 四、自我革新的终身修行 他一生坚持写日记自省,甚至临终前仍在反思德行不足。这种近乎苛刻的自我要求,让他不断修正方向。从屡败屡战的将领到功成身退的智者,他始终以“不为圣贤,便为禽兽”自警,将人生视为一场永不停歇的修行。 评价: 曾国藩的成功,是草根逆袭的典范,更是时代与个人努力的共振。他教会我们:真正的赢家未必是天选之子,而是那些在困境中咬牙坚持、在荣耀时清醒克制的人。今天的我们,或许不必面对战火纷飞,但他“守拙、慎独、持恒”的智慧,依然能为职场、生活注入力量。#曾国藩性格# #曾国藩三本书#