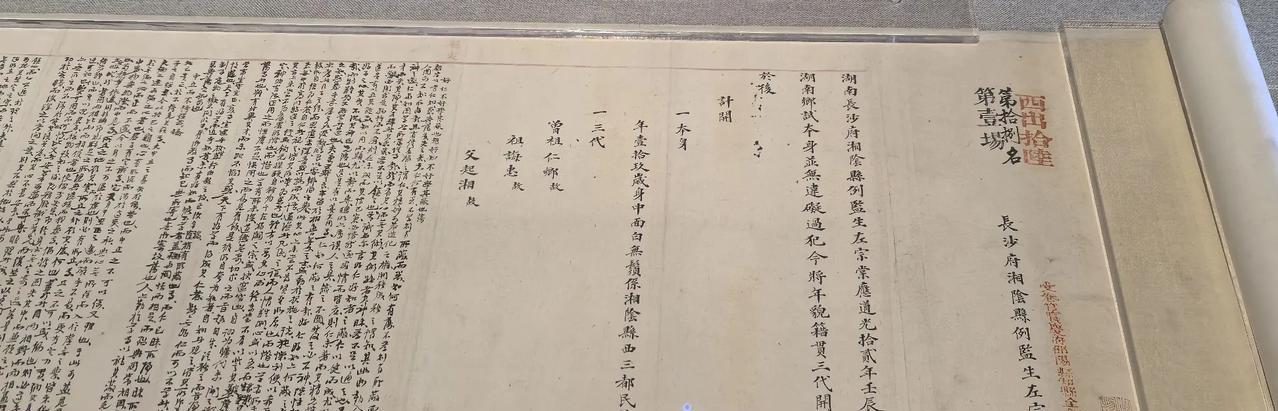

这是左宗棠19岁参加乡试时的考卷,现存于湖南省博物院。有意思的是这考卷开头要列出祖宗三代及自己的情况。不知道是何用意?是表示对祖先的崇敬还是相当于现在的政审?还有就是,这份卷开始被判:欠通顺。原因是左宗棠并没有按照八股的范式写。幸运的是被主考徐法绩从遗卷中捡出来,判为第18名!左宗棠也因此而中举,迈出了功名之路的关键一步! 14岁时,左宗棠便在县试中以第一名的成绩脱颖而出,次年又在府试中名列第二。正当他准备继续参加更为重要的院试时,却突遭家庭变故。母亲病重需要照料,左宗棠不得不放弃考试,回家尽孝。不久后,父母相继去世,这让左宗棠的科举之路更加坎坷。 根据清朝的规定,父母去世后,子女如果在官场上已任职,则需辞官守制三年;而如果仍在科举路上,则必须放弃考试,专心守孝。左宗棠因此错失了若干次考试机会。 科举考试每三年一次,这意味着他至少失去了两次宝贵的机会。尽管如此,左宗棠并未因此放弃。在经过漫长的等待之后,1832年,恰逢道光皇帝五十岁大寿,朝廷宣布将举行一次“恩科”,这是一个极为难得的机会。 不过,此时的左宗棠已经20岁,仍未通过院试获得秀才资格,因此无法参加乡试,这对他来说是一次巨大的遗憾。 面对这一困境,左宗棠做出了一个非常具有挑战性的决定。为了抓住这个千载难逢的机会,他决定走捷径,通过捐赠的方式获得一个监生的功名。 这一举动让他能够有资格参加当年在长沙举行的乡试。左宗棠不得不向亲戚朋友借款108两银子,才得以完成这一目标。这笔钱虽然解了燃眉之急,却也为他带来了新的问题和挑战。 1832年秋天,左宗棠与他的哥哥左宗植一同前往长沙,准备参加乡试。对于左宗棠来说,这不仅仅是一次普通的科举考试,更是一场关于理想与抱负的拼搏。他虽然年轻,但心中早已有了远大的志向。然而,左宗棠的文学风格与当时的科举要求并不契合。 在科举考试中,考生需要遵循八股文的格式,文辞要求极其严谨和规范,而左宗棠的文辞相对疏狂,不拘一格。在他递交的考卷上,考官胡鉴批下了三个字:“欠通顺”,并将其打入了“另册”。 不过,命运似乎并不打算就此抛弃他。在道光皇帝的一时高兴下,皇帝决定增设六个乡试录取名额。这些名额将从落榜的考生中选取,被称作“搜遗”。这一变化为左宗棠带来了一线希望,尽管他的试卷仍然被胡鉴的评语所限制。 搜遗的选拔并非一蹴而就。主考官徐法绩在审阅落榜考生的试卷时,看到了左宗棠的作品。对比其他落榜的试卷,徐法绩很快就发现,左宗棠的试卷与众不同,充满了才华。他决定将左宗棠的试卷作为候选之一,准备推荐给上级。 不过,胡鉴坚持自己的评语,不愿修改。在官场中,这种固守原则的情况并不少见,尤其是在涉及名声和责任时,任何改变都可能引发麻烦。于是,左宗棠的试卷再度面临被放弃的风险。 正当一切看似无望时,发生了一件意外的事。胡鉴突然因病去世,这一突发事件给了徐法绩重新评审的机会。徐法绩于是将左宗棠的试卷送给了其他考官,希望能够获得支持。 但其他考官却同样坚持自己的立场,拒绝改动评语,表示即便是主考官也无法单方面改变成绩。此时,徐法绩陷入了两难之境。 就在此时,湖南巡抚吴荣光的突然到访为左宗棠带来了转机。吴荣光在巡视过程中偶然翻阅到左宗棠的试卷,并且对其表现留下了深刻印象。吴荣光曾在长沙设立的湘水校经堂任职,左宗棠在该校学习时屡次名列前茅,给他留下了优秀学子的印象。 巡抚吴荣光简单评价了左宗棠的试卷,表示这位学子不可小觑,还表扬了徐法绩的眼光独到。吴荣光的表扬无意间给了考官们极大的压力,毕竟巡抚大人的认可非同小可。 考官们终于意识到,既然吴荣光如此推崇左宗棠,那么他的试卷不可能如此简单地被打上“欠通顺”的标签。于是,他们一致同意修改评语,重新推荐左宗棠的试卷。 经过这次评审,左宗棠最终以第十八名的成绩,成为本次乡试的举人,这一结果也让他的家族为之一振。更为令人欣慰的是,左宗棠的哥哥左宗植在本次乡试中以第一名的优异成绩脱颖而出,成为了状元。 参考资料:左焕奎著. 《开发大西北先驱 左宗棠》 2002

解元:乡试第一名,会元:会试第一名,状元:殿试第一名。连中三元比较困难,整个大明朝就只有一个人能做到。

天下星星

然而,左公科举也就到此为止,再也考不上进士。这也说明,他的才华,也就那样。

用户18xxx50 回复 04-05 05:57

当年的那些进士有几个比得上左公?

天下星星 回复 用户18xxx50 04-05 22:06

你这样说,只能说明左公更适合从武。

wandex

卷首刊三代信息,这是惯例,方便查验。乡试就是状元?这碗饭你吃不了!

冒牌紫微大聖

运气好[赞]

逆流

乡试第一叫解元

韭菜炒大葱

做八股文左宗棠水平太差