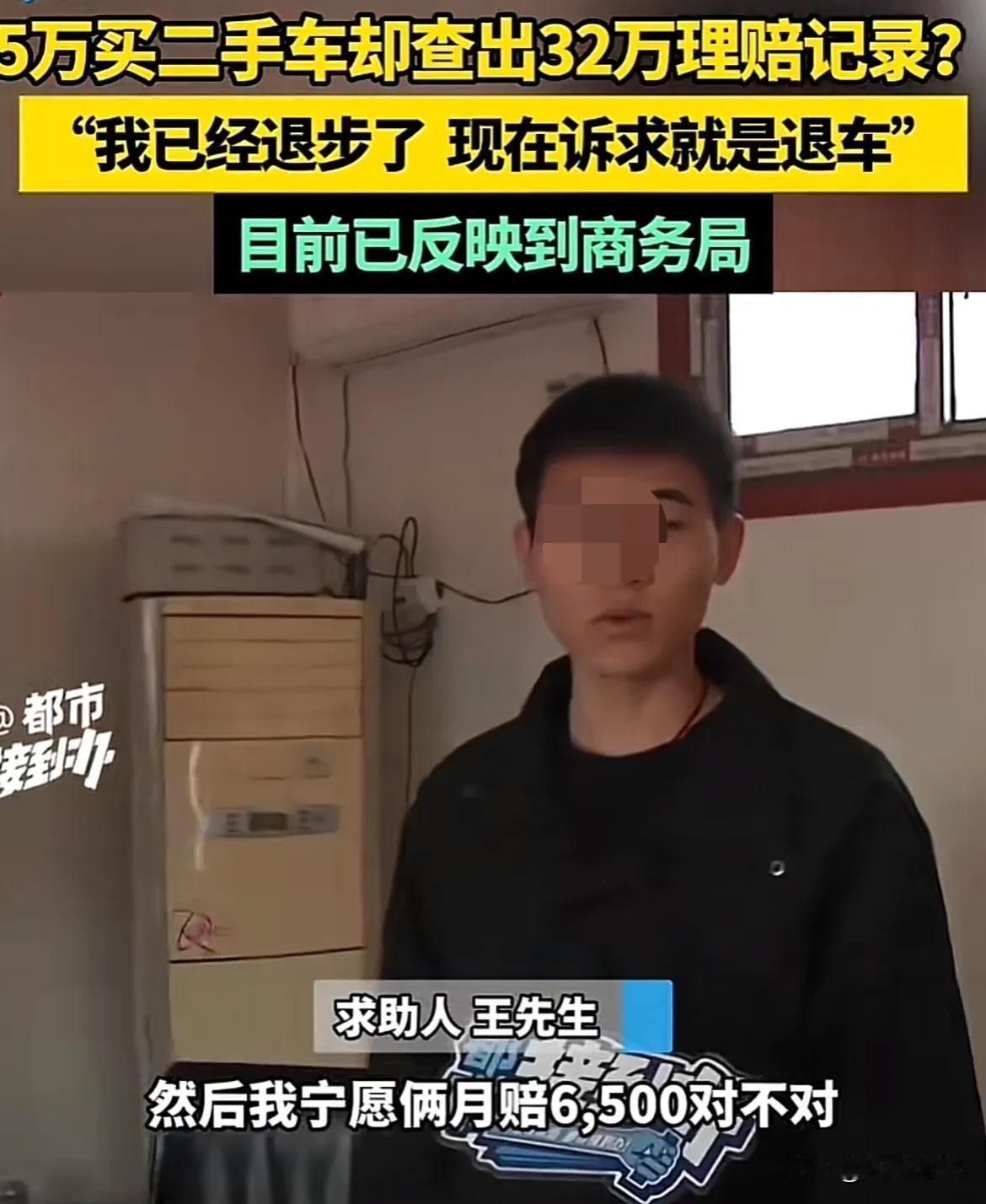

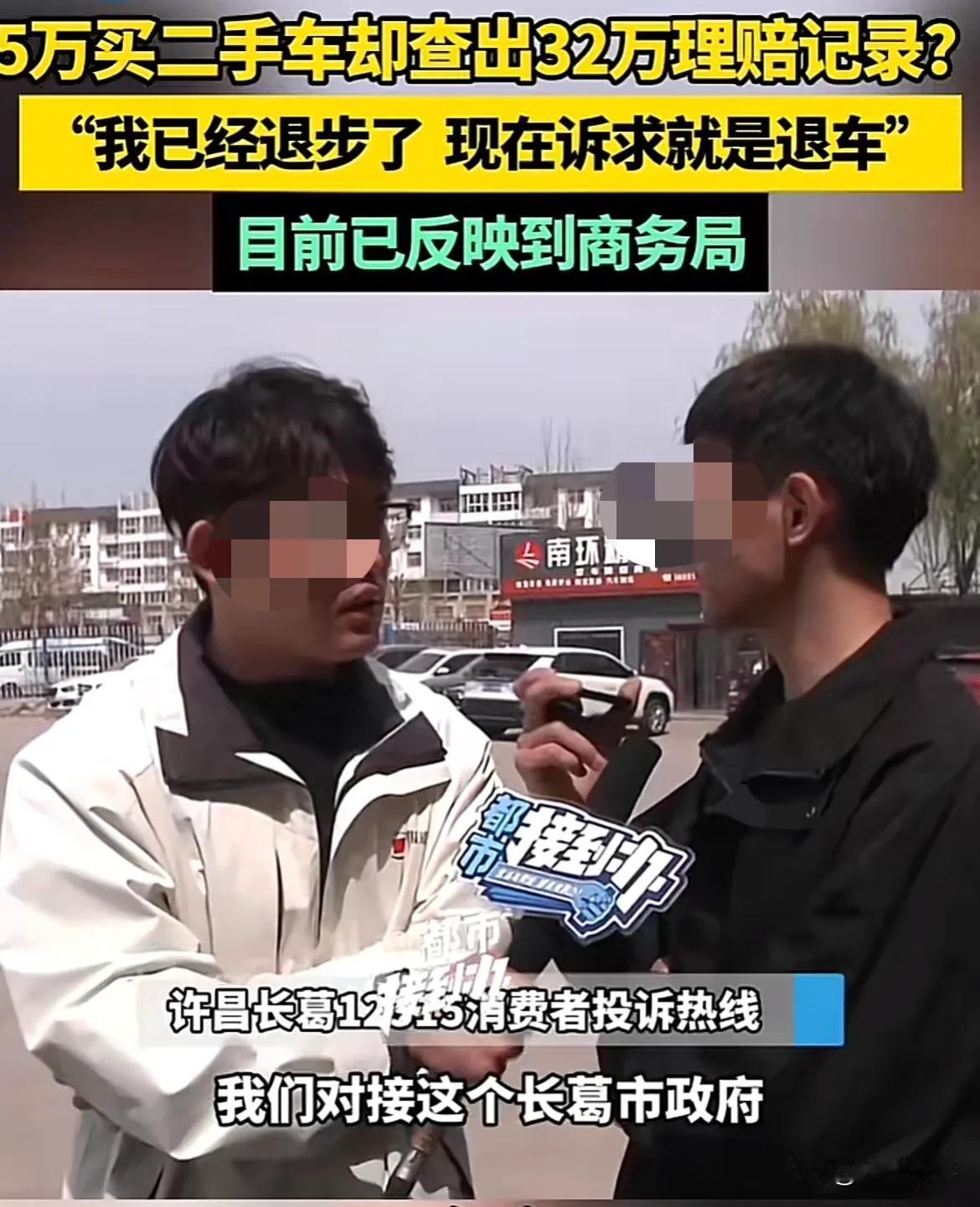

河南许昌,男子花5.6万元买了辆二手车,开了2个月,路上经常抛锚。一查维修记录,差点没气死,车辆记录清晰着32万元理赔,男子气找车行理论,车行却推脱说:"这车我们卖给业务员了,你找他去。"男子反驳:"可我钱是转给你们的啊!"车行又要求男子出示购车合同,偏偏合同当初被车行收走了。最后男子让步,只要求退5万元,没想到车行的回复让他彻底心凉。 (来源:都市报道) 小伙买二手车被坑惨!刚开几天就趴窝,车行当初吹得天花乱坠。 去年,小王到二手车行看车,他看中一辆标价5.65万的“精品车”。 销售保证:“车况仅有一点小瑕疵,做过局部钣金喷漆,其他绝对没问题!” 小王一听心痒痒,便宜不占白不占,立马掏钱买下了。 新车买回来,刚一上路出毛病,油门踩到底车子没劲,半路抛锚好几次。 小王开起来心里不踏实。他特意查了这辆车的理赔记录,车子有过32.1万理赔记录! 他当场傻眼了,乖乖,赔偿的金额,比自己买车钱还多,他这才明白,买了一辆泡水事故车。 小王气坏了,买车时,车行只说了一句,有5千事故理赔。 但小王仔细一查才发现,这辆车居然有两起事故记录。更让他意外的是,当初买车时车行的人压根没提过32万多理赔。 小王联系了媒体记者求助,一起到汽车销售公司讨说法。可商家不但不解决问题,还推卸责任,让小王去找一个姓徐的人,说车已经卖给他了。 小王气得直跺脚,扯着嗓子:“钱都给你了,还找徐某某干啥?” 车行的工作人员反复强调,小王和之前在这里干销售的徐某某私下交情不错,是小王自己铁了心非要找徐某某买车。要知道,徐某某早就从车行离职了,现在根本不是他们的员工。 小王忍不住追问:"我买车那会儿,你们为啥只给我看5000块的维修记录,那32万的维修费怎么提都不提?" 车行人员表示,自己压根不清楚这32万维修费的事,要不是小王今天提起来,他完全被蒙在鼓里。 这就奇怪了,一家正经卖车店,连自家车子的真实状况都搞不清楚,生意做得也太马虎了吧? 小王身上这事,车行那边咬定业务员也要赚点佣金,这辆车已经卖给一位姓徐的客户了。 没办法,小王只好联系业务员徐某核实情况:“车行说这车已经卖给你了?” 徐某直接否认:“根本没有什么合同,这车也不是我的,钱也没打到我账户上。” 记者在车行采访时,工作人员掏出手机展示微信聊天记录,指着其中一份"分期购车协议"声称这就是与徐某某的售车合同。 "这哪算正式签约?不就是微信聊天记录吗?"记者当场提出质疑。 工作人员不予理会,起身离开时仍坚称车辆确实卖给了徐某某。 为弄清真相,记者和小王紧随工作人员追问。对方突然转变策略,反要求小王出示购车合同。 这话戳中了小王的痛处——当初签完合同就被车行收走,现在对方却矢口否认。双方各执一词,协商陷入僵局。 小王主动提出折中方案:考虑到已使用车辆两个月,愿意承担6500元折旧费,只要求退还5万购车款。 但车行态度强硬:既不同意退车,又让小王把车留在车行代售,声称"你可以继续开,我们帮你卖"。 小王认为车行故意设套,毕竟购车款早已全额支付。 不服就去法院告我们!工作人员撂下这句话后便不再理会。 看完小王的买车经历,网友说,在二手车商捡漏,这种说法天真得可爱。 车商都告诉你是瑕疵车了,你还纠结什么大瑕疵小瑕疵?要我说,但凡带瑕疵二字的,按事故车准没错。 给大伙儿提个醒:买二手车千万别贪便宜。天上掉馅饼的好事儿哪能轮到咱们?比方说你看中的车,市场价在4-6万之间,那就老老实实选5.5-5.8万这个区间的。只要验车报告齐全,基本不会出大问题。 小王买车时没拿到购车合同,现在遇到问题该怎么处理呢? 根据我国《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第四条,如果一方对另一方提出的不利事实既不承认也不否认,经过法官询问后仍然不表态的,就相当于默认了这个事实。 购车合同本来是证明买卖关系最重要的文件,上面会写明价格、质量要求等关键信息。但小王现在手上没有这份合同。 没有合同也不用太担心,小王可以收集其他能证明交易事实的材料。比如:买车时的转账记录,收据和销售人员聊天记录,拍下车辆现状的照片或视频。 就算没有购车合同,只要这些辅助证据足够充分,小王照样可以通过法律途径维护自己的权益。 二手车商耍心眼被逮个正着!这算不算坑人? 根据《消费者权益保护法》第55条,商家玩套路骗人,消费者可以要求退一赔三。 小王去买二手车,车商只说这车有过5000块的小修小补,压根没提车子之前出过大事故,保险赔了32万多!这不是明摆着忽悠人吗? 这么重要的事情不说清楚,害得小王稀里糊涂买了辆事故车。按法律规定,这绝对算欺诈行为。 现在小王有两个选择:要么退车,要么让车商按车价赔三倍! 本来以为捡着大便宜,结果掉坑里了。你们说气人不气人?