1949年1月21日,蒋介石宣布下野后,直接走出会议厅,元老于右任赶紧追上去:““总统!总统!为了和谈方便,可否请总统在离开南京之前下个手令,把张学良、杨虎城放出来?”。

1949年的寒冬,大半个中国已化为一片红色的海洋,在这个国共对峙的紧要关头,国民党总裁蒋介石黯然宣布下野,其身后大权旁落,举国震惊。

在众目睽睽之下,监察院院长于右任鼓起勇气,上前请求蒋介石网开一面,释放被囚多年的张学良和杨虎城,以昭示国民党仁义天下、化干戈为玉帛的诚意,谁知蒋介石闻言勃然变色,拂袖而去,只丢下一句冷冰冰的"此事你去找德邻(李宗仁)吧!"

原来,蒋介石对这两个昔日部下早已恨之入骨,在他眼中,西安事变葬送了国民党统一全中国的机会,是张杨二人的"罪魁祸首",虽时过境迁,蒋依旧对他们不共戴天。

相比之下,新任总裁李宗仁倒是认为张杨二人足可为即将到来的国共和谈增添筹码,为显示诚意,他先是下令释放了两人的家属,并着人传话给身陷囹圄的张杨,昭示释放在即。

张杨闻讯自是大喜,连连道谢,可李宗仁虽名义上掌握国民党的兵符重器,但那些最听蒋介石号令的亲信们又岂会买他的帐?果不其然,李宗仁的命令如泥牛入海,全然消失在层层噤若寒蝉的军头们的推诿敷衍中。

原本在新竹井上温泉疗养的张学良,被蒋介石下令转移至台北阳明山,看管张学良的任务落在了蒋介石之子蒋经国身上,蒋经国十分敬重这位志节凛然的抗日名将,在父亲的默许下,他竭尽所能改善张的居住环境,将其软禁地点选在了景色优美的阳明山。

虽有特务看管,张学良依旧可以相对自由地活动,他对此深怀感激,却压根不知,自己差点就重获新生。

相比之下,杨虎城的遭遇就凄惨得多,国共和谈在即,共产党坚持要求国民党释放杨虎城、张学良二人,李宗仁此时手握虚权,明知此事不易,依旧勉力而为。

他特意请来《大公报》、《文汇报》等各大媒体,广而告之施压,又多方奔走,找到当年杨虎城的顶头上司毛森,要求其放人。

谁知毛森对他爱理不理,私下里却将此事禀报给了蒋介石,蒋介石闻讯大怒,认定杨虎城乃是死敌,绝不能让其重见天日,于是一纸密令下达,要毛人凤立即将杨虎城等人就地处决,以绝后患。

当许远举前来劝杨虎城就范,把他调离原处时,杨心中顿生不祥之感,他在1949年6月当面拒绝道:"我不走!我死也要死在这里!"

最终,在国民党特务的淫威之下,杨虎城还是被强行押走,果不其然,就在1949年9月,杨虎城不幸被蒋介石的死士残忍杀害,尸体被硝镪水毁尸灭迹。

噩耗传来,举国震惊,杨虎城虽身陷囹圄,却始终坚守气节,三次拒绝劝说他"悔过"、把他打造成"反共旗手"的企图,他有言在先,杨将军的硬骨头,直到断气前都没能给磨软。

相比之下,张学良虽逃过一劫,却也没能重获自由,蒋介石对这位东北王的戒备之深,远非常人可以想象,有关张学良在台北期间两次给蒋介石发电求释的消息不胫而走,张学良甚至绝食抗议,要求国民党放人,可蒋介石就是不为所动。

日复一日,年复一年,从意气风发到两鬓斑白,多年的牢狱生涯让这位抗日名将的身体每况愈下,但蒋介石的铁石心肠,却丝毫没有因张学良的凄惨遭遇而有丝毫软化。

1949年的冬季,张学良和杨虎城这两位"西安主角",遭受了截然不同的命运,其中,杨将军宁为玉碎不为瓦全的气节令后人肃然起敬,而张学良一生坎坷的遭遇,也引人唏嘘不已。

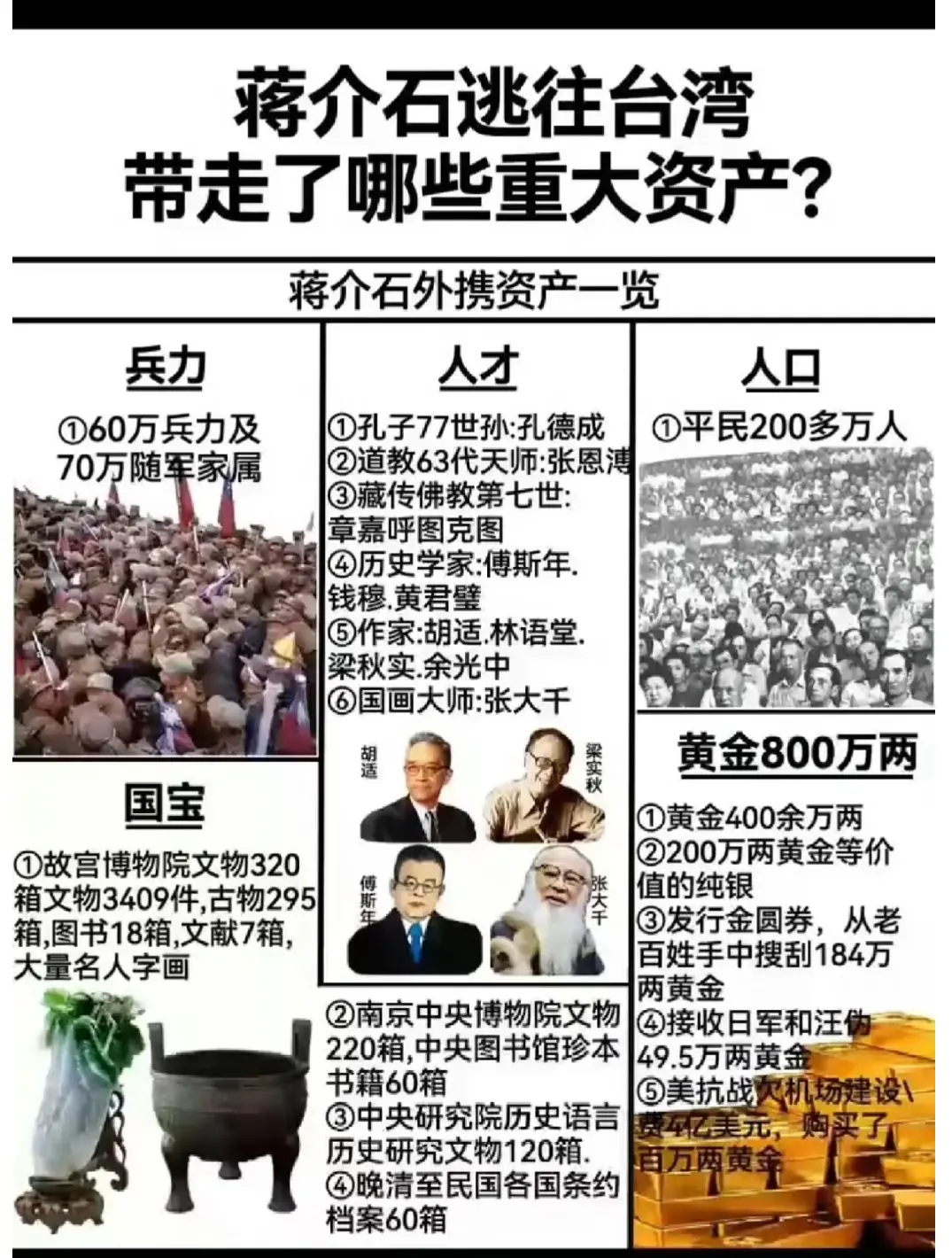

他们二人虽身处逆境,但始终不肯向命运低头,这种浩然正气,正是中华民族赓续至今的脊梁,而蒋介石偏听偏信,心胸狭隘,一意孤行,终将断送自己的事业,留下骂名千古的千古骂名。

历史终究会还原事实,公道自在人心,百年已过,缅怀先贤,更应铭记历史,去粗取精,继往开来,莫让英雄白流血,莫教豪杰再折腰,但愿夫子孟母志,丹心一片耀千秋。