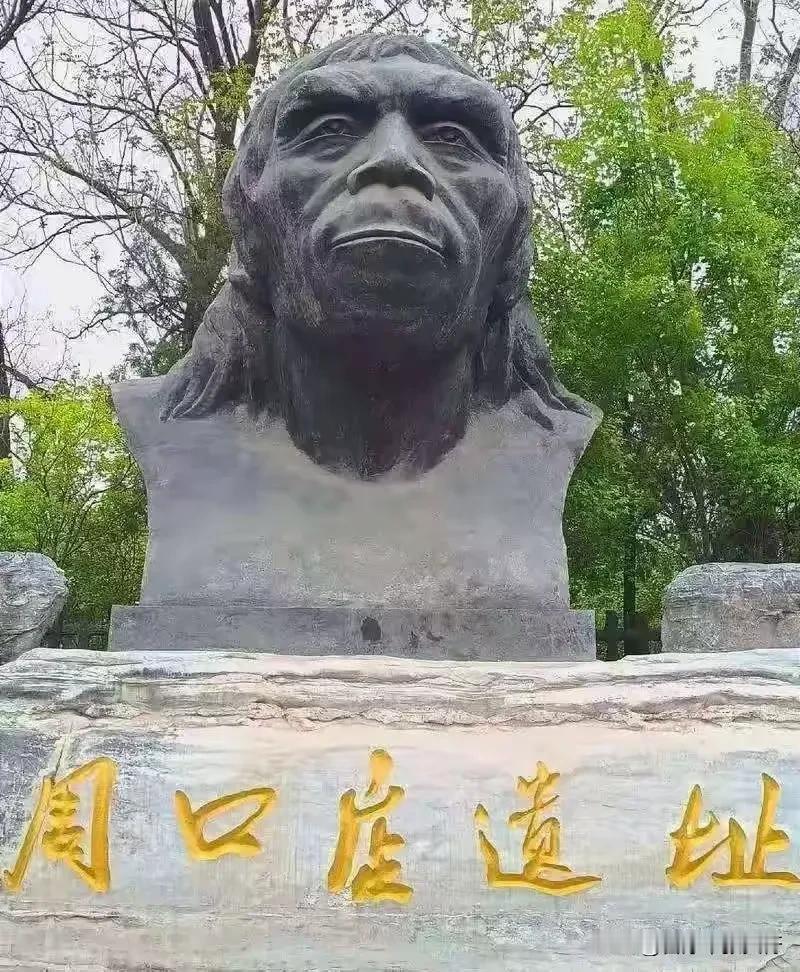

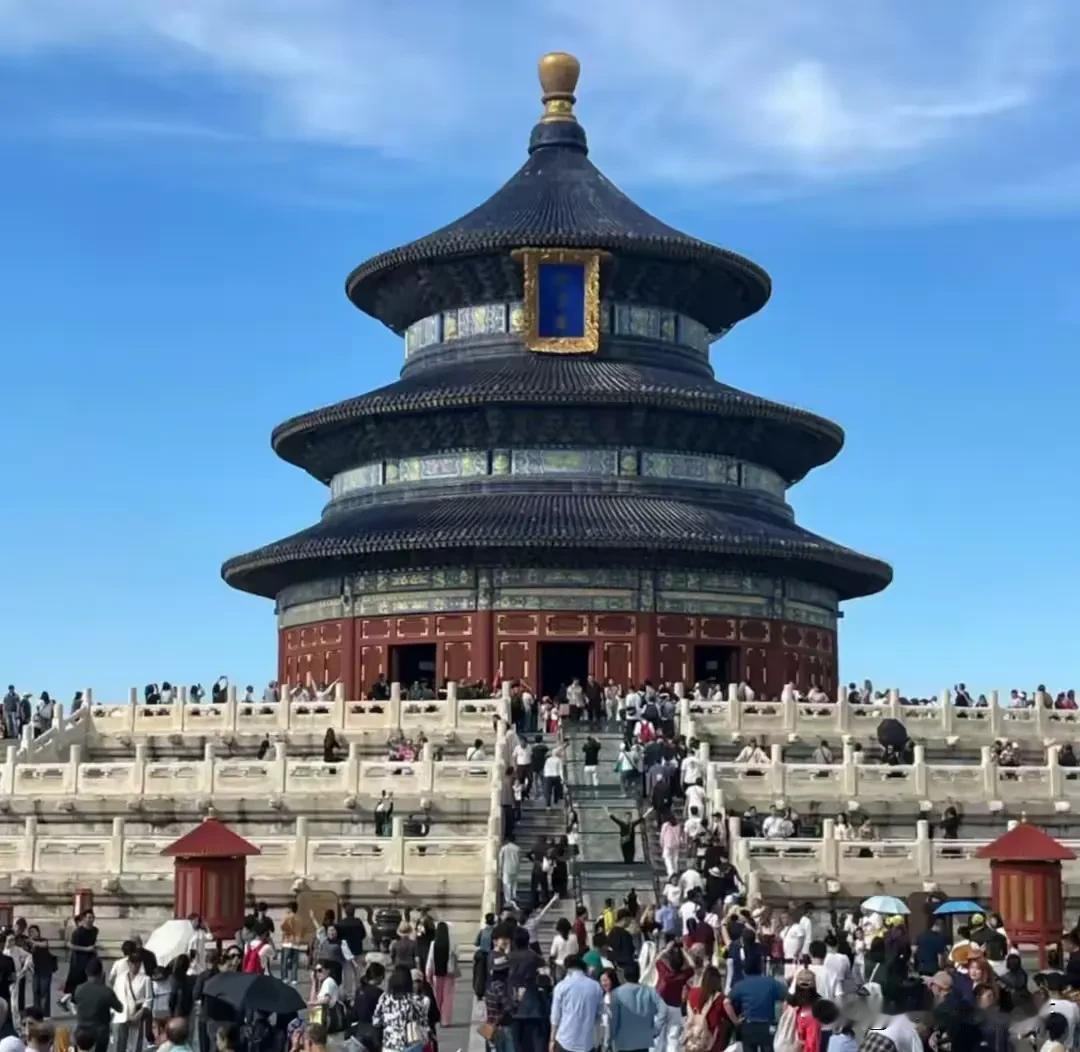

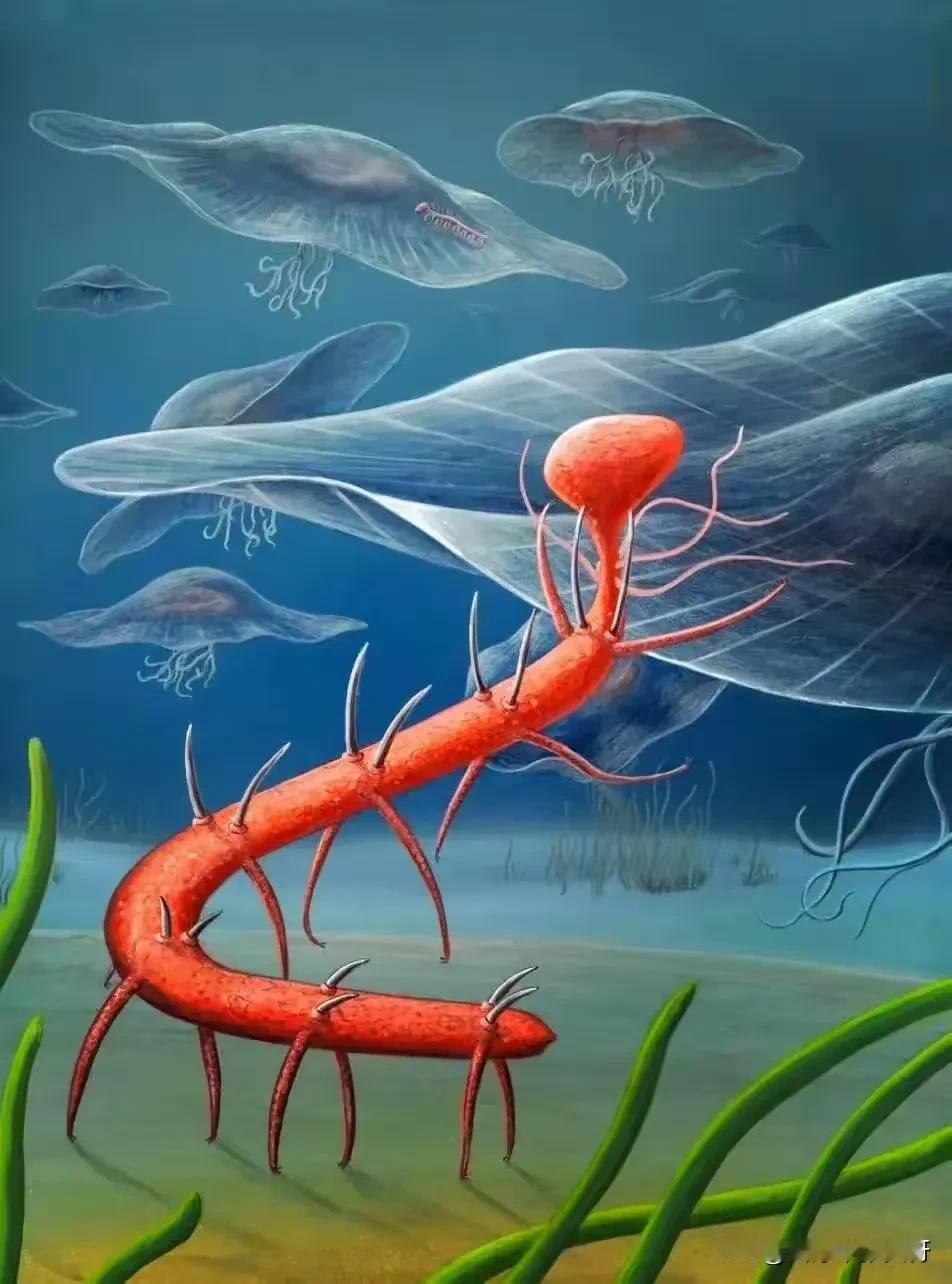

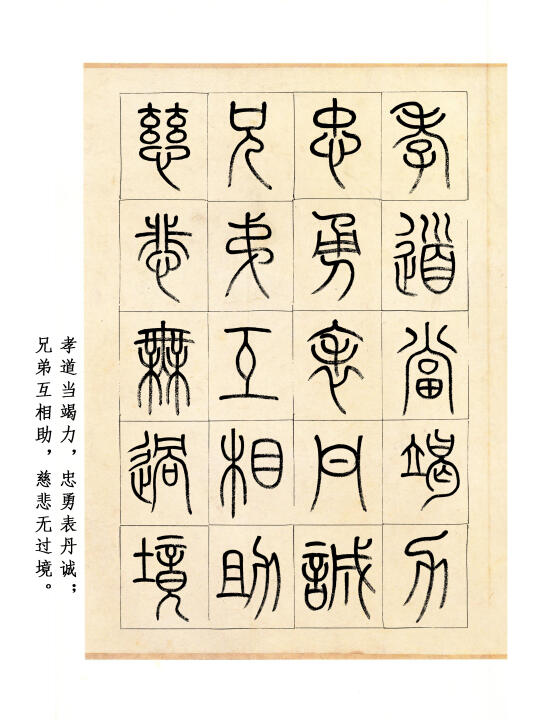

历史褶皱里耕耘文明 现实隐喻中解码人性 --张至真《我的一亩三分地》赏析 江苏省特级教师、高淳区人大原副主任张至真的《我的一亩三分地》是一篇在历史褶皱中深耕文明基因的散文佳作。当作者以"人类从树上下来"的原始意象开篇,便注定了这是一场跨越时空的精神考古。在历史典故与现实隐喻的交织中,"一亩三分地"不再是简单的农耕符号,而是承载着人性密码与文明基因的精神图谱。这篇作品以犁铧般的文字深耕历史土壤,在文明的年轮里寻找现代人的精神锚点。 历史镜像中的人性光谱:文章以"历史的镜子"为喻,将孔子的"仁政"、荀子的"性恶论"、杜甫的"茅屋为秋风"编织成儒家精神的经纬。当作者写到"孔子的牛车碾碎春秋的晨露"时,历史不再是枯燥的纪年,而是具象为可触摸的文明肌理。和珅与纪晓岚的对立被解构为"历史的阴阳两面",他们的权谋争斗如同太极图中的黑白双鱼,在对抗中维系着历史的动态平衡。这种辩证视角揭示了人性善恶并非非此即彼的二元对立,而是构成文明演进的内在张力。 在描述历史人物时,作者善用"文明的年轮"这一隐喻。纪晓岚编纂《四库全书》的功绩与和珅贪腐的劣迹,分别成为文明年轮中的亮色与暗纹。这种将个人命运嵌入文明进程的写法,使历史人物超越了道德审判的层面,升华为文明基因的携带者。当作者写道"每一个历史人物都是文明长河中的冲积扇"时,历史叙事便获得了地质学般的深邃视角。 隐喻背后的精神疆域:"一亩三分地"的隐喻在文中经历了三重蜕变:从农耕文明的实体土地,到精神世界的修行道场,最终升华为文明传承的责任田。作者以"存在之锚"来阐释这一意象的哲学内涵——在价值虚无主义盛行的现代社会,每个人都需要找到属于自己的精神疆域。这种疆域既包括物质层面的安身之所,更涵盖精神层面的价值坚守。 文章对"官吏的一亩三分地"的论述极具现实批判性。当作者将官场比作"特殊的耕作场"时,实则在探讨权力与责任的辩证关系。那些将"一亩三分地"异化为私田的官吏,如同在历史长河中逆行的船只,最终会被文明的浪涛吞噬。这种隐喻不仅是对历史的反思,更是对当代社会的警示,揭示了权力异化与文明衰退之间的内在联系。 文化基因的现代解码:儒家思想与《西游记》的融合构成了文章独特的精神图谱。作者将"修心"视为文明传承的核心密码,在"心学"与"修行"的互文性阐释中,构建起独特的精神修炼体系。当孙悟空的"紧箍咒"被解读为"文明的枷锁"时,这种枷锁便不再是束缚,而是转化为精神升华的阶梯。这种将宗教修行与哲学思考相融合的写法,展现了作者对传统文化的现代性解读。 文章对"贪欲"的剖析具有存在主义的深度。作者将贪欲比作"文明的熵增力量",认为它既是个体堕落的诱因,也是文明进步的动力。这种矛盾性在和珅的形象中得到完美体现——他的贪腐行径加速了王朝衰落,却也在客观上推动了制度反思。这种辩证思维使文章超越了简单的道德批判,进入到文明演进规律的哲学层面。 文字背后的文明张力:张至真的语言具有青铜器般的质感,在质朴中蕴含着惊人的爆发力。"历史的墒情"这一隐喻将抽象的时代背景具象化为可感知的农耕意象,使读者能够触摸到历史的温度。排比句式的运用增强了文章的思辨力度,如"犁铧翻动的不仅是泥土,更是文明的密码;种子播撒的不仅是希望,更是精神的火种",这种层层递进的表述方式强化了思想的深度。 在文本结构上,作者采用"考古学"式的叙事策略。通过对历史典故的"发掘"与"考据",逐步揭示出文明基因的现代价值。这种叙事方式使文章兼具学术深度与文学美感,在历史与现实的对话中构建起独特的审美空间。当结尾处"文明的接力棒"的隐喻与开篇的"树上下来"形成闭环时,文章便完成了从历史考古到现代启示的精神升华。 这篇作品最终呈现的,是一幅关于文明传承的壮美画卷。当"一亩三分地"的犁痕在历史长河中逐渐淡去,那些在精神疆域中耕耘的身影却愈发清晰。张至真以文字为犁,在历史的褶皱里播撒文明的种子,让我们在这个价值迷失的时代,依然能够触摸到文明的温度,听见历史的回声。这种将个人思考融入文明进程的写作姿态,使《我的一亩三分地》超越了普通散文的范畴,成为一篇关于人性、历史与文明的哲学史诗。