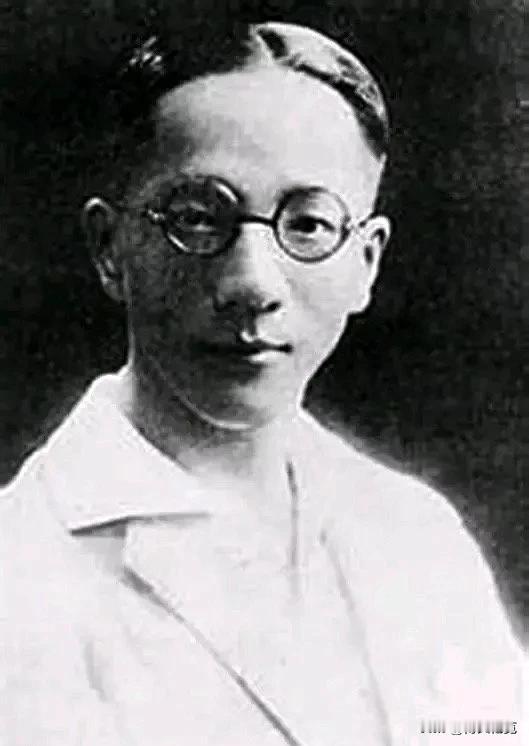

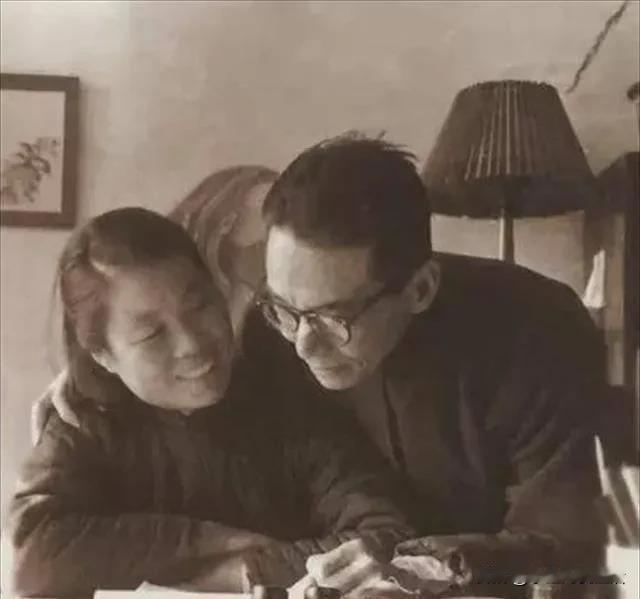

1949年,清华国徽小组上交最后设计稿,林徽因一看,就让他们把优美华贵的康乾线条换成汉唐线条,学生不解,最后却纷纷叹服! 1949年,随着中国共产党取得新中国的胜利,全国人民沉浸在激动和喜悦之中,迎接着祖国崭新的篇章。而在这历史性时刻的背后,有一项重要的任务等待着完成,那便是设计象征新中国的国徽。全国政协迅速意识到国徽作为国家象征的重要性,决定启动一个国徽、国旗与国歌的设计征集工作。 全国政协在报纸上发布了公开征集启事,吸引了社会各界的积极参与。来自各个地区的900多份设计稿纷纷送交至评选小组,但最终,这些作品却未能获得采纳。对此,全国政协决定将国徽的设计任务交给清华大学的设计专家。 此时,林徽因和梁思成这对著名的建筑师夫妇,已在清华大学担任多个校外设计项目,并有着丰富的经验。两人得知此项任务后,毫不犹豫地接受了挑战,尤其是林徽因,她对能参与祖国国徽的设计工作感到无比激动与自豪。作为一名兼具艺术感与历史文化深度的设计师,她深知这项任务的重大意义。梁思成在设计过程中主要负责协调和领导工作,而林徽因则专注于具体的设计工作。 在随后的一个月里,林徽因和她的助手们日以继夜地工作,精心构思国徽的每个细节。她对每一笔线条、每一个象征元素的选择都进行了反复推敲,力求在设计中展现新中国的精神风貌与庄严气质。经过艰苦的努力,1949年10月23日,林徽因团队终于完成了国徽图案的初稿。 然而,在接下来的全国政协委员会会议上,经过充分讨论后,林徽因的设计方案并未被选中。会议决定采用由张仃和钟灵设计的小组所呈现的天安门图案作为最终候选。然而,林徽因等人对这一设计方案持有保留意见。她和梁思成认为,这个图案更多地像是一幅风景画,缺乏庄严的气氛,与新中国的精神不符。因此,他们提出了修改建议,认为这一图案过于轻率,不足以体现新政权的权威和新中国的崇高理想。 本以为这个提议会被忽视,但意外的是,周恩来总理亲自承担了这一项目的总指挥,并决定重新审视国徽设计。在总理的领导下,梁思成再次组织清华大学的设计团队进行修改与完善。随着这一进程的推进,梁思成迅速扩大了设计小组的规模,吸纳了更多设计与艺术领域的专家,共同探讨如何将国徽设计得更加符合新中国的精神。 一天,清华大学的国徽设计小组齐聚一堂,准备向领导上交最后的设计稿。这个由清华大学教授梁思成和林徽因夫妇带领的小组,已经讨论研究了几个月,终于完成了国徽的设计方案。大家都以为这次的设计稿应该能够顺利通过,没想到林徽因教授看了一眼,就提出了意见。 林徽因说,国徽图案不能用康乾时期的线条,那种繁复优美的线条虽然好看,但并不适合新中国。大家听了都很不解,康乾时期可是清代最鼎盛的时期,皇宫里的装饰、器物上的图案,很多都是精美绝伦的,用在国徽上不是正好彰显新中国的气度吗? 可林徽因并不这么认为。她耐心地跟大家分析,康乾时期虽然国力强盛,但已经开始走下坡路了。清朝统治者骄奢淫逸,对西方列强的入侵缺乏警惕,最终导致国家衰败。这种颓势,不正是新中国要努力避免的吗?我们怎么能用代表着衰落的线条,来装点国家的象征呢? 林徽因说,与其用康乾线条,不如到汉唐时期去寻找灵感。汉唐时期虽然距离现在已经很久远了,但那时的中国意气风发,国泰民安。汉代的丝绸之路开辟了中外贸易的大门,唐代更是吸引了世界各地的人来长安游学。这种自信开放、兼收并蓄的精神,不正是新中国应该继承和发扬的吗? 小组的成员听了林徽因的分析,豁然开朗,连连点头称是。他们立即重新修改设计稿,将原先的康乾线条换成了简洁有力的汉唐线条。这样一来,国徽看起来更加气势磅礴,符合新中国蒸蒸日上的精神面貌。 令人敬佩的是,林徽因教授当时已经身患重病,每天都须卧床休息。但讨论方案时,她仍然会让学生将自己抱到桌前,认真审阅每一稿的细节。国徽的每一道线条、每一个角度,她都反复斟酌,力求做到尽善尽美。 就这样,在林徽因的坚持下,清华国徽设计小组按时完成了任务,向中央提交了沿用至今的国徽方案。这个方案一经公布,就得到了社会各界的好评。尽管有少数美术家提出,用汉唐线条装饰不如用康乾线条那么华丽,但更多人认为,林徽因的选择体现了新中国的精神内涵,同时也彰显了她作为艺术家的非凡眼光和高远格局。