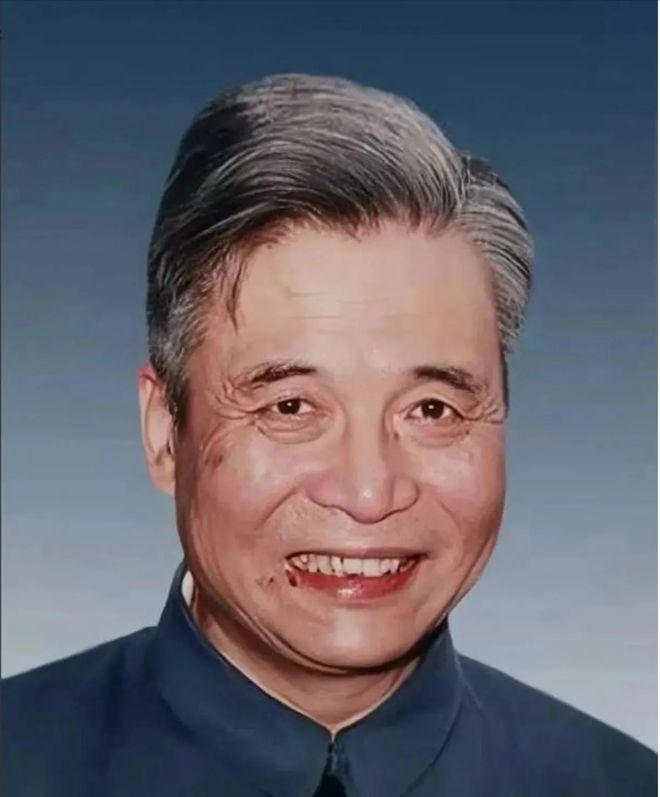

有无数人看到过邓稼先院士的这张照片,但又有多少人注意到他嘴角未擦干的血迹,虽然照片中的他面带微笑,但其实那个时候他全身都在出血,止都止不住,每隔一个小时就要打一针镇痛剂! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 邓稼先的名字,与中国核武器的诞生紧密相连,上世纪五十年代,当新中国面临外部威胁,核武器的研发成为国家安全的迫切需求时,他毅然投身这一事业。 那是一个需要隐秘的时代,他告别了妻子许鹿希,告别了刚刚诞生的女儿,踏上了前往戈壁滩的征途,从此,他隐姓埋名,与世隔绝,开始了长达数十年的艰苦奋斗。 戈壁滩的风沙无情,科研条件简陋,技术资料匮乏,但他和团队没有退缩,他们用智慧与汗水,一步步填补空白,用信念与毅力,攻克一道道难关,1964年10月16日,当罗布泊上空升起第一朵蘑菇云时,举国欢腾,而邓稼先却深知,这成功的背后,是无数人默默付出的代价。 核武器的研究从来不是轻松的旅程,邓稼先不仅要面对技术上的挑战,还要承受辐射带来的身体摧残,在一次次试验中,他常常置身危险之中。 1979年,一场意外让核弹未能按时引爆,为了查明原因,他不顾劝阻,亲自进入辐射区域,寻找那块关键的残片,防护服虽厚,却无法完全隔绝辐射的侵袭。 那一刻,他或许已经预感到身体将为此付出代价,但他没有选择退后,正是这一次次的冒险,让他的健康逐渐恶化。 辐射的阴影悄然滋长,直肠癌的种子在他体内生根发芽,然而他从不抱怨,也从不后悔,在他心中,国家需要他站出来,而他必须义无反顾。 当病痛真正降临时,邓稼先的身体已经到了极限,直肠癌晚期的诊断如晴天霹雳,但他没有被击倒,癌细胞侵蚀着他的生命,全身出血的症状让他痛苦不堪。 每隔一小时,镇痛剂的针头刺入他的身体,短暂缓解那撕心裂肺的折磨,然而,即便如此,他依然不愿停下脚步,科研工作是他生命的支柱,他总想着趁自己还有一丝力气,再为国家多做一点。 1986年,他被强行送往医院接受治疗,可那时的他,早已回天乏术,在生命的最后时光,他请求与妻子许鹿希合影,留下那张令人动容的照片,镜头前的他,嘴角带着血迹,脸上却挂着微笑,那笑容里没有一丝软弱,反而透出一种超越病痛的从容。 这张照片,成了邓稼先留给后世最深刻的记忆,它不仅是一个人的肖像,更是一个时代的缩影,嘴角的血迹,诉说着他为国家付出的代价;脸上的微笑,展现了他对祖国未来的期许。 那一刻,他或许在想,自己隐姓埋名28年,带领团队实现原子弹、氢弹的突破,甚至为卫星事业贡献力量,这一切是否值得。 而答案早已在历史中显现——他的付出,让中国从一个备受欺凌的弱国,成长为拥有自保能力的强国,他的牺牲,换来了亿万百姓的安宁,他的血迹与微笑,交织成一幅震撼人心的画卷,提醒着后人:今日的和平,源于昨日的奉献。 邓稼先走了,带着对祖国的无限眷恋,带着对科研的未尽心愿,他的生命止于1986年7月29日,但他的精神却从未消逝,那张照片,成为无数人缅怀他的窗口。 每当人们凝视那抹血迹与微笑,总会感到一种沉甸甸的力量,他用生命告诉我们,真正的爱国者,不畏艰险,不计得失,只为民族的尊严与国家的安稳,他的故事,激励着年轻一代,让他们在追逐梦想的路上,学会担当,学会坚持。 回望邓稼先的一生,他是科学家,也是战士,他用智慧点燃了核爆的火光,用生命守护了民族的希望,那张照片里的血迹,是他身体崩塌的见证;那抹微笑,是他灵魂不屈的宣言。 今天,我们铭记他,不仅因为他创造了奇迹,更因为他用行动诠释了什么是无私,什么是信仰,他的背影渐行渐远,却永远屹立在历史的长河中,指引着我们砥砺前行,为祖国的未来贡献自己的力量。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:百度百科——邓稼先

哪里的天空不下雨

人民记着您!

绿光森林

英雄