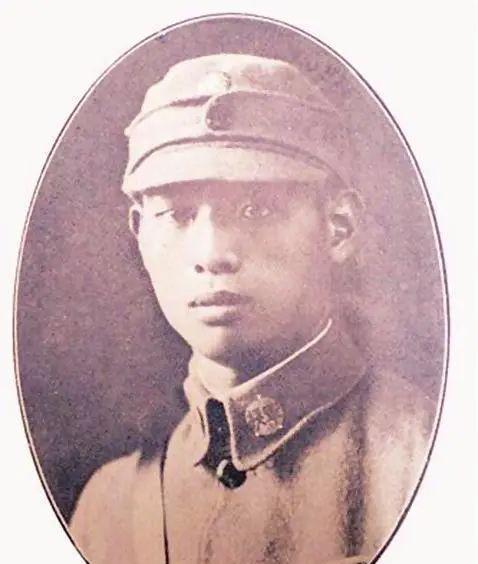

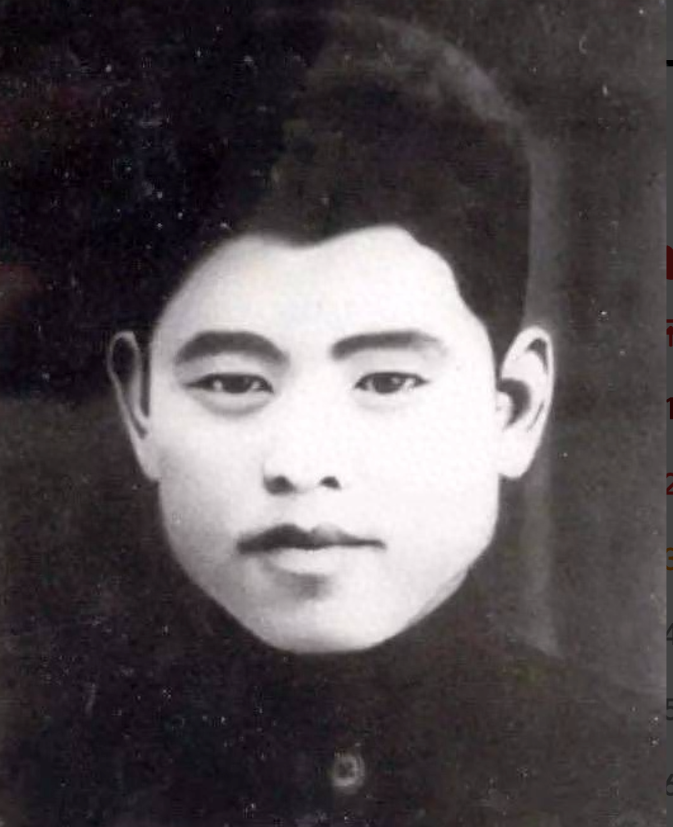

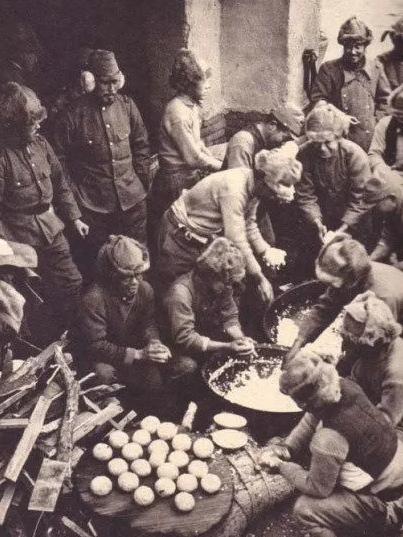

1941年,杜伯华照常以身试药,众人劝他说:“明天你就要结婚了,今晚就别试了。”然而,杜伯华坚持要试,当天晚上,杜伯华却撒手他最爱的事业。 杜伯华出生于医药世家,父亲医术高超,在当地非常有声望,经常给穷困百姓免费治病。 杜伯华深受父亲影响,加上天资聪颖,勤奋好学,年幼时就跟随父亲学医。 成年后,学有所成的杜伯华,给别人治病不分穷富,谁请都去,遇上穷苦人看病,医药费他分文不收。 为了更好的帮助穷苦人,杜伯华在榆树县特地开了一家“华昌药房”,同时还专研西医。 九一八事变后,日军肆意妄为,烧杀抢掠。杜伯生看着许多老百姓无辜丧命,内心悲愤不已,他因此走上抗日的道路。 此后,杜伯华的“华昌药房”成为了重要的地下联络站,他主要负责收集日军的重要情报信息、运送物资、掩护抗日工作者。 当时抗日力量薄弱,杜伯华把家底掏空,全部拿来购买药品和生活物资,想方设法的把药品物资运送到前线。 不久,杜伯华的身份暴露了,日军前往华昌药房逮捕他。杜伯华听闻消息后,赶忙弃家逃走,来到抗日前线,继续从事抗日救亡工作。 作为一名军医,他一如从前负责而细心。一次,一名年轻的战士在打仗过程中腿受伤,造成粉碎性骨折,军医们主张截肢。小战士死活不答应,没有腿意味着不能上战场。 杜伯华听说后,反复检查他的腿伤,在看完确定治疗方案后,他亲自上山找草药、配药,不分昼夜把草药熬制成药膏,给战士反复敷草药。坚持一个多月后,小战士的腿伤慢慢好转,竟然又重新站了起来。 抗日战争进入到了相持阶段,日军对我军进行严密封锁,导致各种生活物资匮乏,尤其是药品奇缺。 1940年,晋察冀地区瘟 疫横行,严重损害百姓的身体健康,还极大的削弱了部队的战斗力。 聂荣臻司令为了从根源上解决问题任命杜伯华卫生部副部长,负责制药工作。 杜伯华上任后,才发现巧妇难为无米之炊,各个军区的医院都没有制作药品的设备和原材料。 为了肩上的重担,杜伯华决定自力更生,开始阅读大量的相关书籍,亲手制作设计药碾和干燥器等一系列的重要设备。 为了收集各种制作药物的原材料,杜伯华白天带领熟悉山路的军民,前往地势险要的山区采草药,晚上则苦苦钻研制药技术。 杜伯华带领军民累计采集中采药2000多种,经过上千次的试验,尝试中西医结合,才摸索到研制药品的方法。 为了确保药品安全性,每一种药品制成,杜伯华总是第一个以身试药。目的是为了伤员的安全,同时也是为了观察药品是否有副作用及其是否有毒,从而掌握第一手资料。 在长期的试药过程中,杜伯华身上总是青一块紫一块,浑身疼痛,胃里也痛得火燎火燎。 有一次,杜伯华喝了新配置的汤药,喉咙干燥不已,胃部像被人撕扯,随后陷入了昏迷。幸亏发现及时,杜伯华才被救了回来。 然而杜伯华并没有因此退缩,依然坚持一次又一次的试药,不断改进药品配方。 在短短半年时间内,他就研制出利尿、解热、健胃、防腐、止咳化痰、麻醉、止疟等几十种药品。 为了延长药品的保质期,杜伯华通过研究,制作出了手摇式压片机和石印机,从而改善了制作生产和包装的过程。为了方便战士们携带,他还把药品制成各种形状,如:片、丹、膏。 杜伯华的无私奉献,不仅挽救了无数伤员的生命,而且有效粉碎了敌人封锁。 在此期间,杜伯华也迎来了自己的爱情。 松伟也是一名战士,两人兴趣相投、志向一致,对人生充满乐观,经过组织的批准,决定在7月1号这个特殊的日子结婚。 就在婚礼前一晚,众人劝杜伯华去休息,不要试药。但是杜伯华拒绝了,试药是他每天雷打不动,都要完成的一项工作。 没想到,这次他试服完新研制的药物后,出现了中 毒症状,随即陷入昏迷。虽然军医们竭尽全力抢救,无奈药 性太强,再加上他每日试药留下的后遗症,杜伯华终究未能醒过来。 这一年,杜伯华正值37岁。未婚妻松伟得知消息后,伤心欲绝。 当地百姓和战士们听闻杜伯华牺牲了,都陷入巨大的悲伤中。追悼会上,聂荣臻送上挽联,上面写着“悼死励生”。杜伯生最后被安葬在了白求恩墓碑旁边,让他们两位悬壶济世的医者相伴。 杜伯生一生鞠躬尽瘁,死而后已,永远值得人民追忆、怀念、敬仰。向英雄致敬!