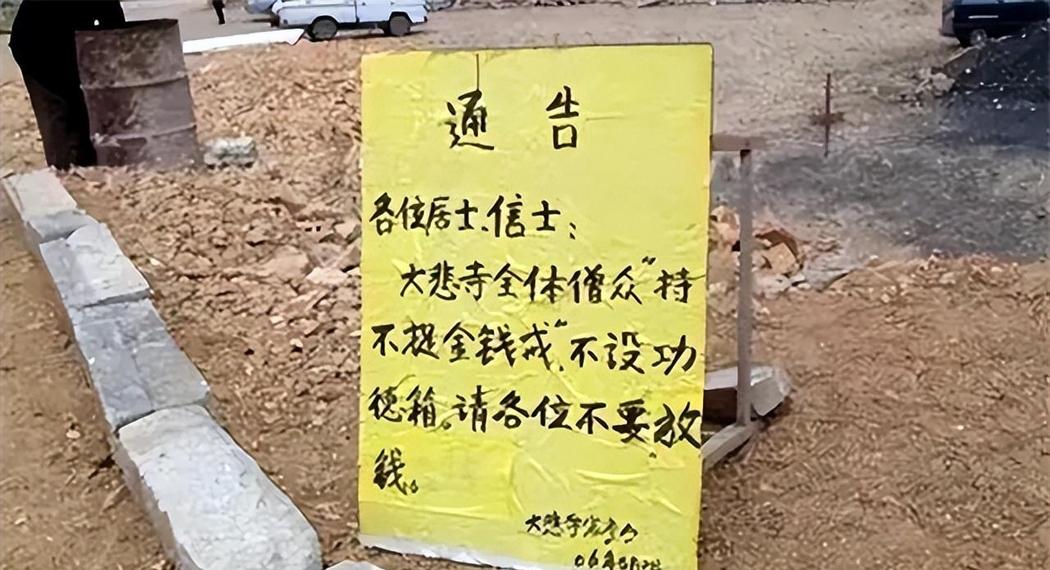

一天,3个僧人来到村庄,敲开一家,问:“能不能给点吃的?”农民端出剩饭,分入钵中,不好意思地说:“饭快馊了,怎么吃?” 八月的天气还带着几分燥热,三位行脚的僧人走在乡间小路上。他们身着朴素的灰色僧袍,手中各自托着一个木质钵盂,神情安详地向前走着。这是他们行脚的第十天,已经走过了二十多个村庄。 在这个平常的下午,三位僧人来到了一个偏僻的小村。村子不大,零星分布着十几户人家,茅草屋顶在阳光下泛着暗褐色的光泽。他们选择了一户看起来有炊烟升起的农家,轻轻地敲响了那扇略显陈旧的木门。 门开了,一位面容黝黑的农民站在门前。三位僧人合十行礼,年长的那位开口询问能否施舍些饭食。农民迟疑了片刻,转身进屋,不一会儿端出了一锅剩饭。他将饭分别盛进三位僧人的钵中,脸上带着几分歉意。 那是一锅已经开始发酸的剩饭,农民有些不安地解释说这饭可能不太新鲜了。然而,三位僧人却表现出由衷的感激。年长的僧人微笑着说了几句感谢的话,便在墙角找了个地方蹲下,开始进食。其他两位年轻僧人也跟着坐下,安静地用起了这顿简单的斋饭。 看着三位僧人毫无嫌弃地吃着馊饭,农民默默地回屋端出三碗清水,放在他们身边。他说了句关心的话,大意是让他们喝点水解渴,赶路辛苦了。三位僧人再次表达感谢,尤其是年长的那位,他起身时特意向农民说了一番祝福的话。 这样的场景在他们的行脚之路上并不罕见。有时候,他们会遇到热情的村民,递上热腾腾的饭菜;有时候,他们会碰到紧闭的门扉,或是婉拒的话语。但不论遇到什么情况,三位僧人始终保持着平和的心态。对于能够得到的食物,他们都心存感激;对于得不到的,也从不强求。 吃完饭后,三位僧人起身告辞。临走时,他们再次向农民表达谢意。看着他们渐渐远去的背影,这个普通的乡村午后,因为一碗馊饭和几句简单的对话,平添了几分温暖与禅意。 这三位僧人中,年长的那位正是后来的海城大悲寺住持妙祥法师。这次行脚是在1995年8月,当时他们已经走了三千多里路,眼看就要完成这趟修行之旅。那一碗馊饭的故事,成为了他们漫长行脚路上众多感人故事中的一个,却最能体现出佛门弟子知足常乐的精神。 那一次行脚结束后不久,妙祥法师选择在山中闭关三年。在这段与世隔绝的时光里,他专注于思考如何更好地修习和弘扬佛法。这三年的沉淀为他后来的弘法之路奠定了重要基础。 闭关结束后,一位诚心向佛的男子来到妙祥法师面前,请求拜师学法。妙祥法师深知一个人的力量终究有限,于是接纳了这位求法者,这成为了他组建僧团的开端。随后,越来越多志同道合的人加入其中,形成了一支精进修行的僧团。 在带领僧团的过程中,年轻僧人们经常向妙祥法师请教关于行脚乞食的意义。有位初次参加行脚的年轻僧人就提出疑问,认为乞食似乎只有在饥荒时期才有必要。面对这样的困惑,妙祥法师总是耐心解释僧人作为"乞士"的真正含义:既要向上求取佛法滋养智慧,也要向下乞求饮食维持色身。 后来,大悲寺邀请妙祥法师担任住持一职。他带领僧团入驻大悲寺后,对寺院进行了一系列改革。其中最引人注目的是取消了功德箱的设置。这一决定在当时引起不小的反响,很多外地香客常常找不到捐钱的地方而感到诧异。 然而,正是这种不以利益为重的态度,使大悲寺逐渐获得了"最干净的寺庙"的美誉。寺院不收门票,不设功德箱,所有佛事活动都不收取费用。这些改革措施体现了妙祥法师对清净修行的坚持。 即使成为大悲寺住持,妙祥法师仍然保持着每年带领僧团行脚的传统。每年农历八月十五过后,他都会带领僧众外出行脚十五天,步行约六百里路程。这些行脚之旅不同于一般的朝圣,而是真正的修行实践。 在行脚过程中,妙祥法师特别注意选择乞食的村庄。如果遇到明显困难的村子,他们会主动避开,不愿给本就生活艰难的村民增添负担。夜晚,僧团常在山野间休息,在这样远离尘嚣的环境中,他们能够更好地沉淀白天的所见所闻。 对于修行,妙祥法师常说要从细微处着手,即使是最基本的坐禅姿势也要认真对待。这种态度也反映在他对行脚传统的坚持上。通过每年的行脚,僧人们不仅能与普通百姓结下善缘,更能在与人交往中检验自己的修行。 在妙祥法师的带领下,大悲寺的僧人们始终保持着朴素的生活作风。这种不慕虚荣、安贫乐道的精神,正是佛门清规戒律的真实体现。从那一碗馊饭的故事,到如今的寺院管理方式,都显示出妙祥法师对佛法修行的独特理解。