近日,一则“歼-35隐形战机首次现身台海空域”的消息引发国际关注。与此同时,解放军海空力量在台岛周边展开多域联合演训,台媒称山东舰编队已抵近台岛东南所谓“禁区”。这些动态不仅折射出区域军事格局的深刻变化,更揭示了大国博弈背后的复杂逻辑。

空中力量升级:歼-35的技术突破与战术价值

作为新一代舰载战斗机,歼-35的台海首秀具有标志性意义。该机型配备的主动相控阵雷达探测距离达400公里,可在复杂电磁环境中同时追踪30个目标。其隐形涂层技术使雷达反射截面积(RCS)降至0.01平方米,相当于F-35的80%水平。这些性能参数使其具备三大战术优势:

制空权争夺能力:配合空警-500预警机,歼-35可构建600公里半径的空中警戒圈,有效压制台岛西部主要空军基地的起降能力。

穿透式打击潜力:机腹弹舱可挂载4枚霹雳-15远程空对空导弹,在台岛东部空域形成“拒止走廊”。

体系融合优势:与歼-20形成高低搭配,通过数据链实现与火箭军反舰弹道导弹部队的实时信息交互。

台防务部门监测数据显示,歼-35此次飞行轨迹呈“双8字”绕岛特征,这种航线设计既能测试战场环境适应能力,又可验证对岛内雷达系统的压制效果。

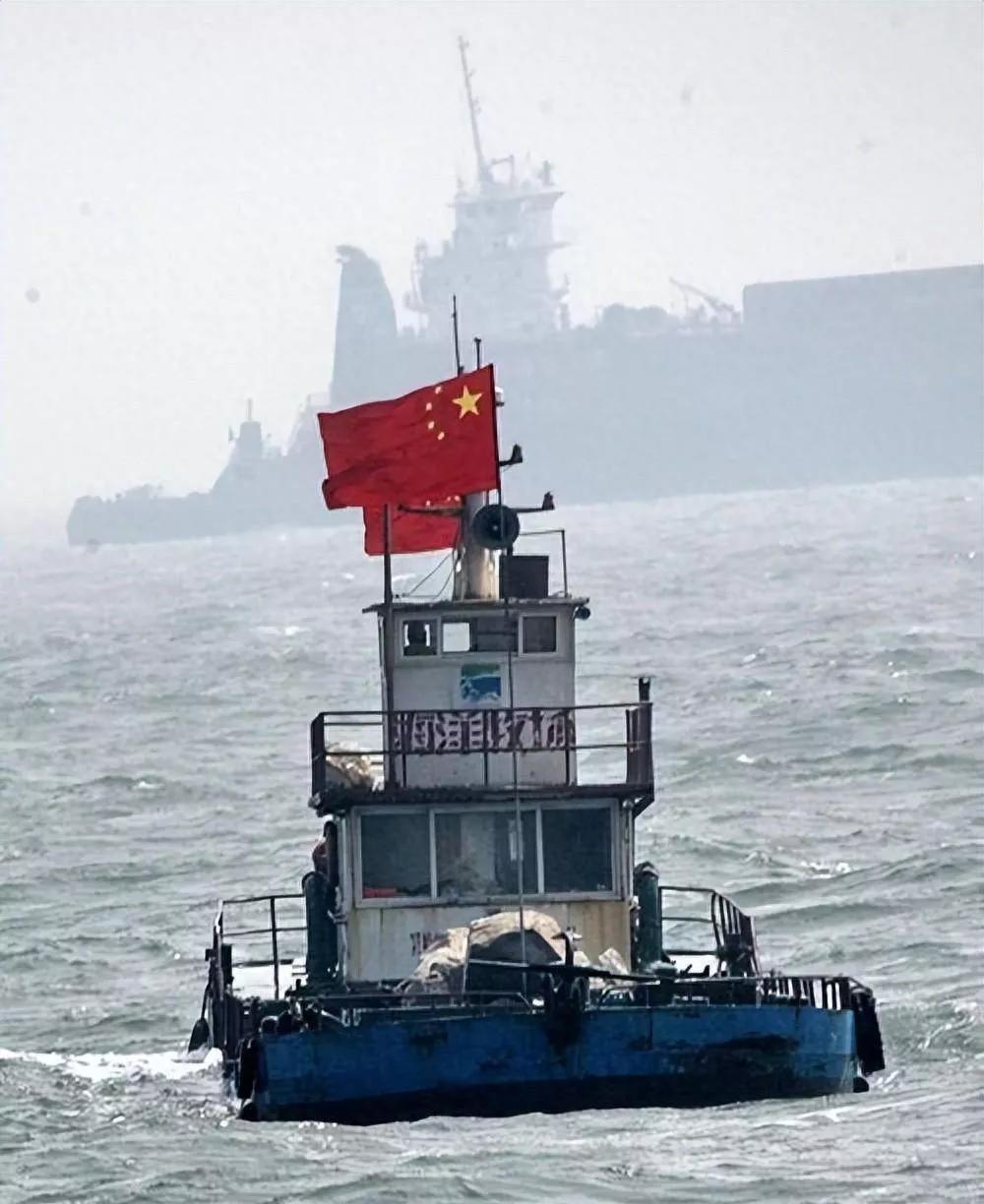

海上力量联动:山东舰编队的战略威慑效能

在歼-35亮相的同时,山东舰航母编队的位置变化引发多方解读。卫星影像显示,该编队包含1艘055型驱逐舰、2艘052D型驱逐舰及1艘901型综合补给舰,形成半径200海里的防御圈。值得关注的是三个战术细节:

演训内容创新:编队首次在台岛东南海域实施舰载机夜间起降训练,歼-15战机在复杂水文条件下完成34架次起降,显示全天候作战能力突破。

电磁频谱掌控:舰载电子战系统对周边200公里内电磁信号进行全频段侦测,累计识别87类雷达特征信号,建立战术数据库。

后勤保障革新:901型补给舰实施横向、纵向、垂直三维补给作业,单小时燃油补给量达1200吨,创下远海保障新纪录。

台媒所谓“禁区突破”,实为编队在国际航道实施的常规航行。但这种力量展示产生的心理震慑效应,远超单纯军事意义。

多域作战体系:联合演训展现的攻防转换

此次海空联动的深层价值,在于验证多域作战体系的协同效能。演训区域涵盖台岛北部、西南、东南三个方向,形成“品”字布局:

北部封控群:由东海舰队驱护舰编队组成,重点演练对基隆、台北方向的火力封锁。鹰击-18反舰导弹实施跨地平线打击,命中率报称达92%。

西南拒止群:南海舰队两栖攻击舰编队开展立体登陆演练,071型船坞登陆舰释放6艘气垫艇,在6级海况下完成滩头突击。

东南警戒群:山东舰编队与岸基航空兵实施联合反潜,直-18反潜直升机布放32枚声呐浮标,构建三层反潜网。

特别值得注意的是运-9通信中继机的参演,该机搭载的微波超视距通信系统,成功实现2500公里范围内各作战单元的实时指令传输。

技术暗战:看不见的较量升级

在实兵演练背后,两大技术突破尤为关键:

量子导航应用:歼-35搭载的量子惯性导航系统,在卫星导航受干扰环境下,72小时定位误差不超过30米,较传统系统精度提升两个数量级。

智能指挥中枢:某型战场态势生成系统,运用AI算法处理2.7TB/小时的侦察数据,将指挥决策周期从“小时级”压缩至“分钟级”。

台防务部门承认,其“寰网”指挥系统在此次应对中多次出现目标误判,暴露出信息化建设的代际差距。

地区反应:多方势力的战略抉择

军事动态引发连锁反应:

岛内社会波动:台北股市军工板块单日跌幅达4.3%,防务预算争议再起。民间出现“战备物资储备指南”下载热潮,单日搜索量激增47倍。

美日联动加强:驻日美军将嘉手纳基地F-15C/D战机紧急转场至关岛,日本海上自卫队“出云”号直升机驱逐舰提前结束维护,赴冲绳海域巡航。

东盟谨慎应对:越南、马来西亚等国外长紧急磋商,重申“南海行为准则”磋商应加速推进。新加坡智库发布兵棋推演报告,预测台海冲突将导致全球半导体供应中断9-14个月。

法律与舆论的博弈场

在国际法层面,两大动向值得关注:

航行自由争议:美第七舰队声称将增加台海过航频次,但法律专家指出,其“无害通过”主张与《联合国海洋法公约》第19条存在解释冲突。

舆论认知战:西方社交媒体出现“军事行动时间表”谣言,点击量超2亿次。境内平台运用AI溯源技术,发现37%的传播账号归属同一数字水军网络。

当台海成为大国战略竞争的焦点,每个战术动作都可能引发战略级连锁反应。歼-35的锋芒初露与山东舰的深海砺剑,既是军事现代化的必然进程,也是维护地区稳定的必要能力建设。历史反复证明,真正的安全从不源于武力炫耀,而在于构建平衡互信的区域安全架构。

![东部战区进逼东战展示歼35A画面[并不简单]](http://image.uczzd.cn/2501121466467036744.gif?id=0)