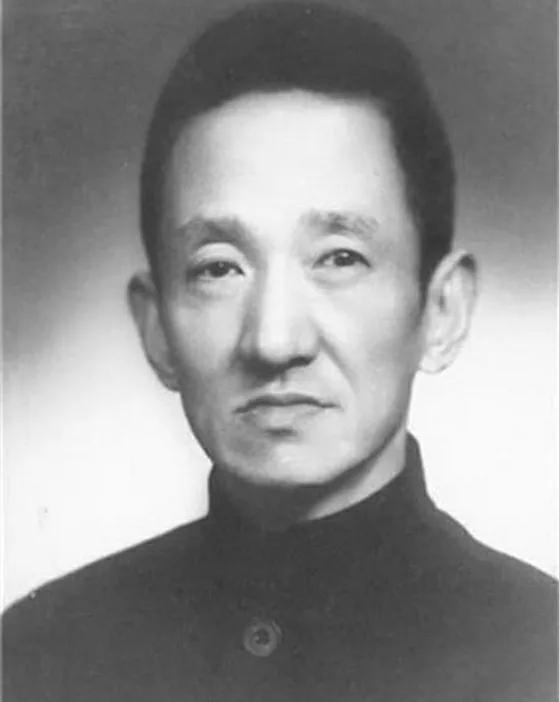

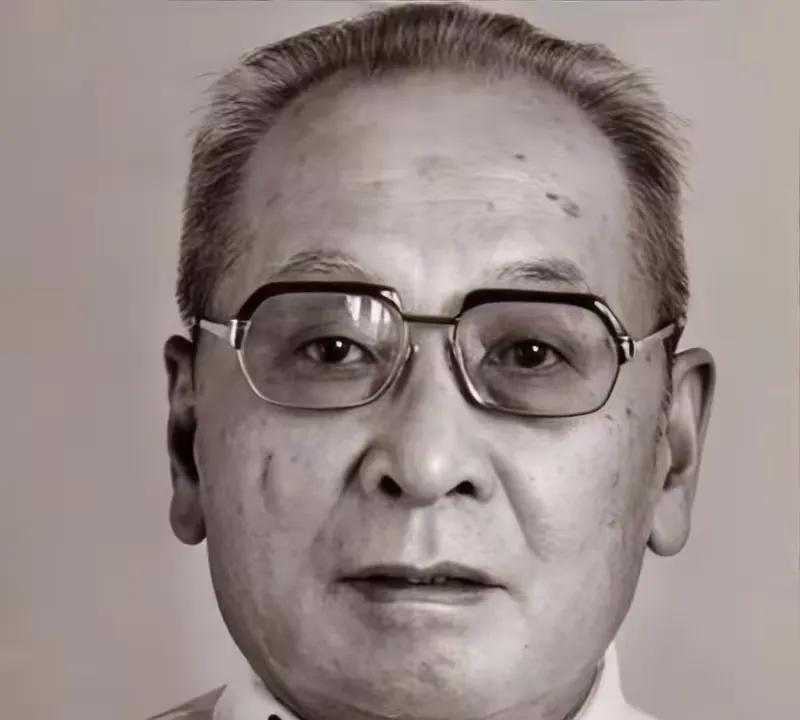

传奇上将许世友,晚年做出一重大政治抉择:远离北京,回南京读书种田,尽显睿智本色 。 1980 年,许世友将军告别了忙碌的军政生涯,隐居南京东郊的中山陵 8 号。堂堂开国上将,为啥突然选择在这安度晚年呢? 背后故事可不少。起初,许世友被调往北京任中央军委常委,可身体状况不佳,难以承受这份重任,只好向中央请辞。再加上他适应不了广州的潮湿气候,最终选择回到南京。 当时家人都在北京,妻儿老小都劝他回北京,方便有人照料,可许世友铁了心,坚持向中央提交定居南京的报告,理由是 “不适应北方环境”。 好在中央破例批准,他这才如愿以偿,开启了南京的隐居生活。 中山陵 8 号这小别墅,原是孙中山先生儿子的住所,解放战争后充公交给中央。许世友一到这,行李都没顾上收拾,就卷起袖子在花园除草。 他觉得种花不如种粮食实在,便托秘书去市区买来水稻、玉米、番薯等种子,在自家门前种起地来。 几年时间,他把这里改造成了 “稻香村”,农田越来越大,还在公路旁修了猪圈,院里池塘放了鱼苗。每到收获季,他还会托秘书把粮食送给大家,让人敬佩不已。 许世友打小出身农家,对田园生活有着深深的眷恋,常说 “我晚年只想过读书种田的生活,别无他求” 。退下来后,他谢绝采访,婉拒访客,一心扑在种田上。 平日里,喂完家禽,就独自在院子散步,或是坐车出去转转。闲暇时,他还会撰写回忆录,《我在山东十六年》《我在红军十年》相继出版。 别看许世友在生活中朴实得像个老农,在战场上那可是威名赫赫。长征时,他带领队伍与敌军激战两天两夜,为甘南进军打开通道; 抗战时,他在海阳县巧妙化解村子里家族间的矛盾,带领大家团结抗日,还动员三十多个青壮年参军。 新中国成立后,他响应毛主席号召,卸去司令员身份,到海防前线当普通士兵,和年轻战士们打成一片。 许世友对子女要求也极为严格。儿女进军区工作,他从不为他们的工作说情。 大孙子复员后求他安排工作,小孙子高考失利想让他找学校借读,都被他严词拒绝,还说 “什么都要靠自己下功夫” 。 孩子们长大后,他也不让他们留在身边,生怕他们打着自己的旗号谋私利。 1985 年 10 月 22 日,许世友在南京军区总医院逝世。他的离去引发全国关注,众多战友、同事纷纷赶来吊唁。 最初吊唁堂定在华山饭店,后改到南京军区机关大礼堂。来自全国各地的花圈摆满了吊唁厅,连门口都堆满了。 遗体告别仪式时,突然下起大雨,似乎老天也在为这位传奇将领落泪。 按照他的遗愿,灵柩最终被运往故乡河南新县。许世友将军的一生,从战火纷飞的战场,到宁静朴实的田园,充满了传奇色彩,永远被人们铭记。