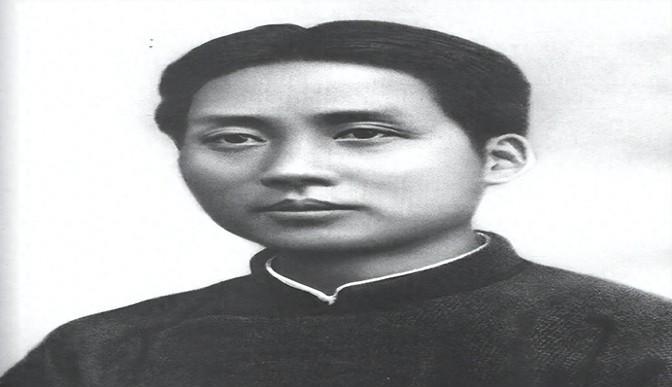

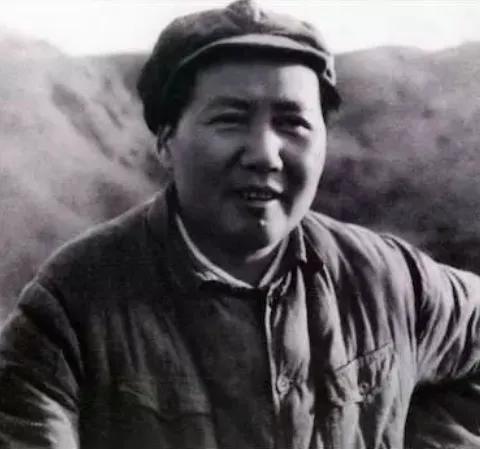

大概在毛泽东13岁的时候,有一天父亲请客吃饭,家中来了许多乡绅好友。席间,父亲当着邻里的面笑话了几句这个长子,说他空有一副身板,平日里不专注帮衬农活,只爱去看些“无用之书”。 1906年的韶山,毛家宅院里一大早就热闹了起来,毛顺生邀请了几位乡绅来家里做客。13岁的毛泽东被叫去帮忙准备宴席。此时的毛家,已经从昔日的贫困境地走出来,成为了当地小有名气的富农之家。 那时的毛家,不仅在农田里有了收成,还开展了大米加工的生意。毛顺生在当兵时积累的人脉和见识,让他比其他农户更懂得经商之道。他创办了"毛义顺堂",在当地发行股票,乡亲们都愿意购买他家的股份。 然而这天的宴席上,却发生了一件意想不到的事。酒过三巡,菜过五味,毛顺生当着众人的面数落起了长子。他指着毛泽东说,这孩子有把子力气,空有一副身板,却整日捧着书本,不肯专心农活。那些"无用之书",读来读去又有什么出息?这番话让毛泽东难堪不已,他放下碗筷,转身就跑出了家门。 这一跑不要紧,可把在场的人都惊住了。毛顺生气得直跺脚,追着儿子喊他回来。可毛泽东一口气跑到了池塘边,回头对着追来的父亲喊道,如果再逼他,就要跳下去。 这对父子在池塘边僵持不下,母亲文七妹闻讯赶来,好说歹说地劝解。最后,毛泽东退了一步,答应只要父亲不打他,他就单膝跪地认错。毛顺生看着倔强的儿子,也只得咬牙应下这个条件。 事情过后,毛泽东想出了一个两全其美的办法。他每天起早贪黑,把父亲交代的农活都提前做完,这样就能争取到看书的时间。有一次,父亲让他挑十五担肥料,他用了半天时间就完成了任务,然后躲在墓地旁安静地读书。虽然被父亲发现,但毛顺生看到儿子把活儿都干完了,也就默许了他读书的爱好。 就这样,父子俩达成了一种特殊的默契:只要把该干的活计都做好,毛泽东就可以看他的书。这看似简单的约定,却让这个爱读书的少年找到了平衡点。他既要完成父亲交代的农活,又要兼顾自己的求知欲望,这份执着与努力,为他日后的成长奠定了基础。 要理解毛顺生对长子的严厉,就得从他的人生经历说起。17岁那年,毛顺生接手了家中仅剩的六七亩薄田,还背负着几百两银子的债务。为了养活一家老小,他起早贪黑地劳作,却始终难以改善家境。后来,他不得不选择参军,在军营中历经艰辛,经历了甲午战争。虽然没有获得军功,但攒下的军饷让他看到了希望。 从军的经历让毛顺生开阔了眼界,接触到了沿海地区的商品经济。退伍后,他用积蓄赎回了卖掉的田地,还开始经营大米加工的生意。凭借着军营里学到的见识和农民的勤劳本色,他的生意越做越大,家境也渐渐富裕起来。 对于这样一位靠着辛苦打拼才有了今天的父亲来说,他最大的愿望就是让儿子继承家业,过上安稳的生活。可是身在乡村的毛泽东,却因为母亲文七妹及其娘家人的影响,对知识产生了浓厚的兴趣。舅舅开的私塾,更是为他打开了新的世界。 1910年,一个重要的机会出现了。毛泽东从表兄文运昌那里得知,离韶山五十里外的湘乡县立东山高等小学堂在教授新式学问。这所学校不同于传统私塾,采用了先进的教学方法。这正是毛泽东向往的新学问,但要说服固执的父亲谈何容易。 最终,在八舅文玉清、堂叔毛麓钟和表哥王季范的多方劝说下,毛顺生终于松口,同意儿子去新式学堂求学。这个决定,为毛泽东打开了一扇新的大门。在那里,他不仅接触到了新思想,还认识到了传统私塾和新式教育的巨大差异。 临行前,毛泽东没有与父亲拥抱告别,而是将一首《七绝·改诗赠父亲》悄悄夹在父亲的账簿里。这首诗不仅表达了他的志向,更透露出对父亲的敬意。他特意把"男儿"改成"孩儿",把"死不还"改成"誓不还",既显示出自己的决心,又表达了对父亲的体谅。 在湘乡县东山高等小学堂读书一年后,毛泽东又前往长沙继续求学。虽然父亲一直反对他读书,但还是默默地供养着学费和生活费。到了1918年夏天,他从湖南省立第一师范学校毕业,还把最小的弟弟毛泽覃也带到长沙读书。 多年后,当毛泽东已为人父,更能体会父辈的艰辛。1959年重返韶山时,他在父母遗像前驻足良久,第二天一早就去拜谒父母墓地。在那里,他献上一束松枝,感慨地说道,前人的辛劳换来了后人的幸福。这番话,道出了他对父亲深深的理解与怀念。