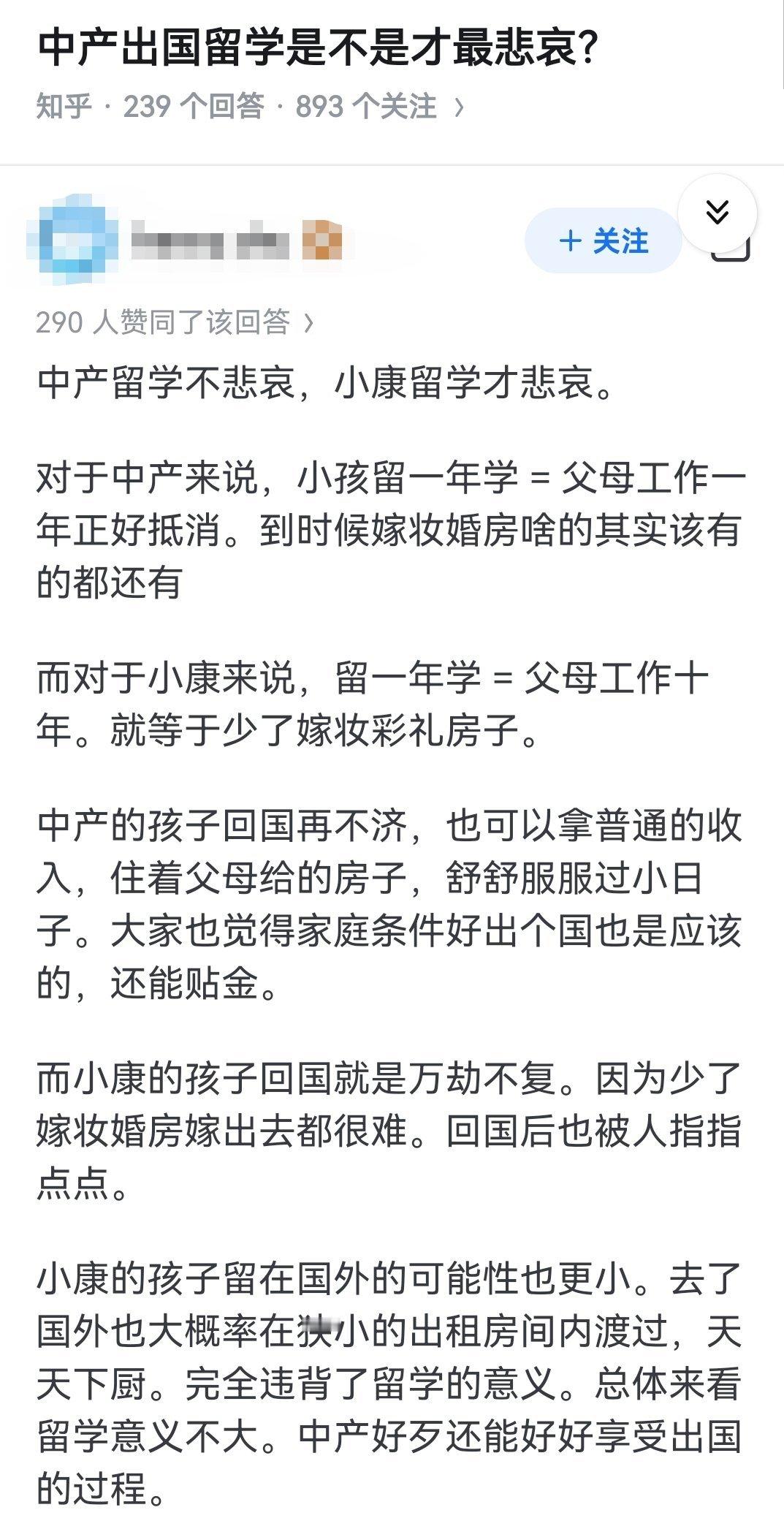

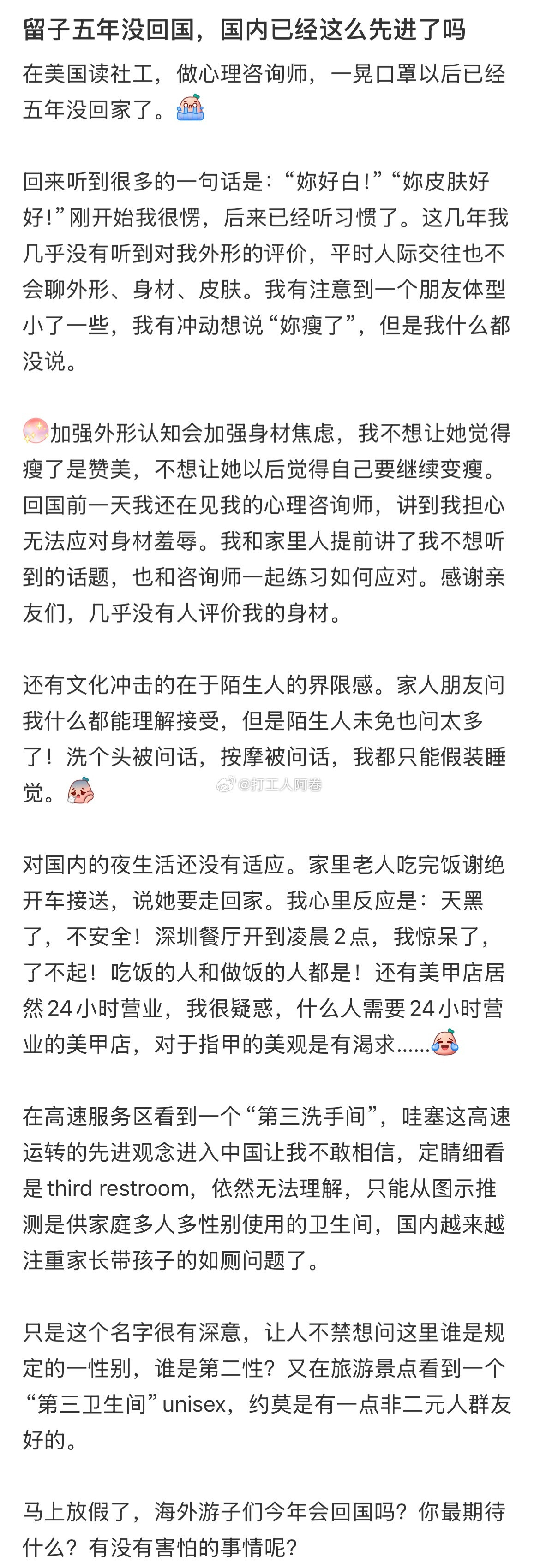

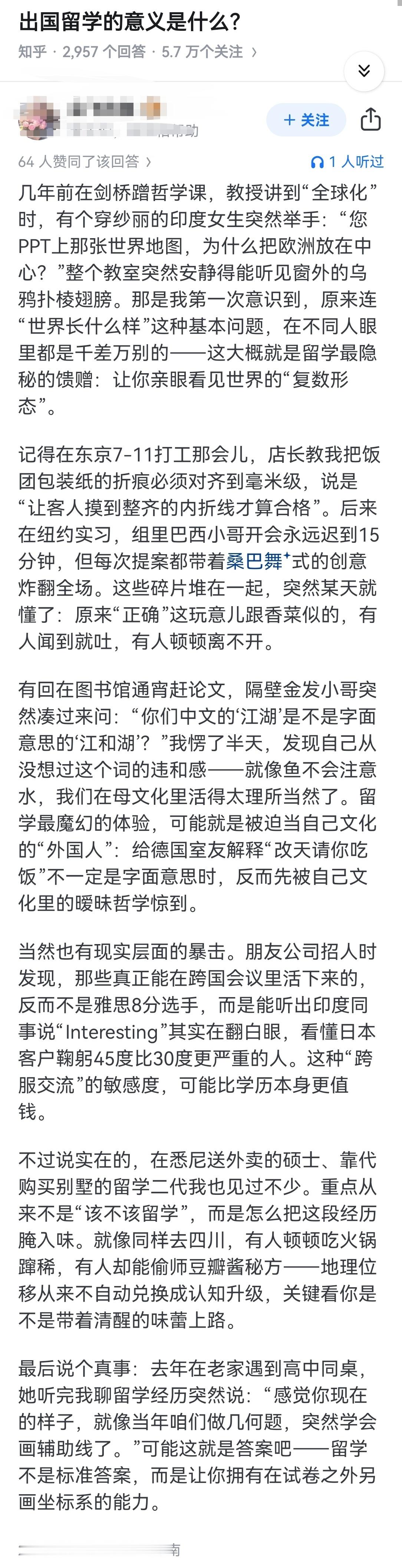

为什么一夜之间,留学生不吃香了? 留学潮退去后,海归们发现自己正站在时代的裸泳区。曾几何时,手持海外文凭就能轻松敲开名企大门,甚至被地方政府列为"人才引进"的香饽饽。 如今,北京、四川等地的选调生政策突然变脸,明确将留学生拒之门外;澳大利亚签证费一夜暴涨125%,直接劝退半数申请者;更讽刺的是,国内HR圈子里流传着"海归硕士不如985本科生"的刺耳言论。这场静悄悄的人才革命背后,究竟藏着什么玄机? 政策转向只是冰山一角。2024年北京选调生名单公布时,留学圈炸开了锅。往年被重点标注的"QS前100名校"要求消失不见,取而代之的是清一色的双一流高校名单。 地方政府的用人逻辑很直白:与其冒险招录可能被"洗脑"的文科留学生,不如把机会留给根正苗红的本土精英。 这种转变并非孤例,南方某省组织部内部文件明确提到:"个别留学生存在价值观偏差,甚至有被境外势力策反的风险。" 当欧陆名校苏黎世联邦理工突然将20所中国高校列入"制裁名单",当美国收紧STEM专业签证,留学生们猛然发现,自己成了大国博弈的夹心饼干。曾经象征自由的留学之路,如今处处透着"非我族类"的寒意。 市场祛魅让留学生光环褪色。五年前,杭州小林家卖房150万送女儿留学的新闻引发热议。 如今,这个故事有了魔幻续集:小林回国后收到月薪3000元的offer,而当年没动的房产已涨到400万。这种残酷对比,正是海归群体的缩影。 数据更能说明问题:中国留学生已占全球国际学生总数的25%,仅美国就有30万中国留学生。当"留学"从精英阶层的专利变成中产阶级的标配,文凭的溢价效应自然消失。 某头部互联网公司HR直言:"现在筛简历,首先看实习经历和项目成果,至于海外学历,除非是牛剑哈耶,否则和985毕业生站在同一起跑线。" 更致命的是质量危机。论文代写、考试作弊的丑闻频发,某留学中介负责人坦言:"现在保录取项目泛滥,有些学生连英语都没过关,照样能拿到海外硕士文凭。"当"镀金"变成"镀铜",企业自然用脚投票。 本土教育的崛起正在改写游戏规则。深圳某科技公司的招聘现场,HR指着应聘者简历说:"这位清华博士发了三篇顶刊论文,那位帝国理工硕士只有课程作业。"这种对比在半导体、人工智能等领域尤为明显。 2023年全球大学学术排名显示,中国高校在材料科学、计算机等学科的表现已超越多数欧美名校。 国内企业的用人逻辑也在悄然变化。某新能源车企HR透露:"我们更看重候选人对本土市场的理解。海外经历在某些岗位甚至是减分项,因为需要重新适应国内的快节奏。" 这种转变背后,是中国产业链的全面升级——从跟随者到引领者,企业需要的是能解决实际问题的人才,而非贴着"国际标签"的花瓶。 梦醒时分,留学正在回归本质。当澳大利亚签证费涨到1600澳元,当英国大学把国际学生学费炒到30万人民币一年,留学生们突然意识到:自己成了西方高校的"摇钱树"。某留学生论坛上,"留学性价比"成了热门话题。 有人算了笔账:在国内读顶尖985,四年花费不到留学一年的零头,毕业后同样能进大厂。 更值得深思的是留学动机的变化。十年前,"为中华之崛起而留学"是主流;如今,更多家庭抱着"不能让孩子输在起跑线"的心态盲目跟风。 这种错位导致大量"工具型留学生"的出现——既没有学术追求,也缺乏文化认同,最终只能在求职市场上尴尬徘徊。 这场留学生"祛魅"运动,本质上是中国崛起的必然结果。当国家不再需要通过"洋文凭"证明自己,当企业更关注实际能力而非身份标签,留学生们必须直面残酷的现实:镀金时代结束了,真才实学的较量才刚刚开始。 现在的问题不是"留学生为什么不吃香",而是"留学生凭什么继续吃香"。当国内高校培养出越来越多的顶尖人才,当"本土制造"成为品质保证,那些抱着"混文凭"心态的留学生,是否该好好想想:如果没有真本事,拿什么和国内的佼佼者竞争? 你觉得留学生还能回到曾经的辉煌吗?