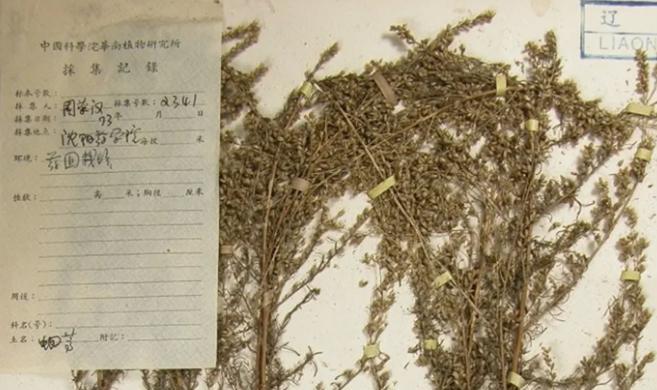

竟然被苏联“卡脖子”?中国上个世纪几乎人人都有蛔虫,吃宝塔糖成了很多人的童年回忆,这种便宜好吃的打虫神药为什么会突然消失? 在中国医药史上,有这样一颗特别的"糖",它不是用来享受甜蜜的,而是为了驱除寄生在人体内的"不速之客",这就是曾经风靡一时的宝塔糖,一个承载着无数人童年回忆的医药产品。 说起宝塔糖的诞生,还得从一株神奇的植物说起,在中亚细亚的楚河流域,生长着一种名为蛔蒿的菊科植物,这种耐寒的多年生半灌木,学名为Artemisia cina Berg,是大自然赐予人类的珍贵礼物,它的茎叶中含有一种称为"山道年"的结晶物质,是蛔虫的天敌。 1952年,新中国从苏联引进了20克珍贵的蛔蒿种子,这看似微不足道的20克种子,却肩负着解决全国蛔虫病的重任。 当时的中国,特别是农村地区,因为卫生条件差,很多人都未养成饭前便后洗手的习惯,导致蛔虫病高发,尤其是儿童,这些寄生虫不仅会让患者腹痛难耐,更会掠夺人体营养,让正在发育的孩子们瘦弱不堪。 为了确保种植成功,这20克种子被分成四份,送往呼和浩特、大同、西安、潍坊四个国营农场试种,然而蛔蒿对生长环境极其挑剔,需要特定的温度、土壤酸碱度和气候条件。 最终只有位于北纬36度的潍坊农场取得了成功,这里年平均气温12-14℃,土壤pH值在6.5-7.0之间,加上独特的海洋性气候,创造了蛔蒿生长的理想环境。 在苏联专家的技术支持下,中国开始了宝塔糖的生产,这种淡黄色的锥形药片,每片重0.2克,含有62-65%的山道年和40%的食用糖,制作过程需要严格控制18-22℃的温度,在无水条件下结晶,工艺相当精密。 然而,到了20世纪60年代,中苏关系恶化,苏联专家撤离,但这并没有打倒中国的医药工作者,他们通过刻苦钻研,不仅掌握了山道年的提取技术,还研发出了专业的烘干设备。 在随后的黄金时期,潍坊农场的蛔蒿种植面积扩大到8640亩,年产蛔蒿花叶近15万公斤,种子产量高达3100公斤。 从1952年到1979年,中国累计生产了约2.8亿片宝塔糖,最高年产量达到3500万片,不仅满足了国内需求,还出口创汇超过200万美元,更重要的是全国蛔虫病发病率从65%大幅降至15%,创造了显著的社会效益。 服用宝塔糖的场景,至今仍深深印刻在那个年代孩子们的记忆中,吃下这颗甜甜的药片后,几天内就会看到蛔虫从体内排出,虽然过程令人害怕,但却是摆脱病痛的开始。 遗憾的是1982年,宝塔糖被列入淘汰名单,虽然它能有效麻痹蛔虫的肌肉,迫使其脱离肠道,但终究只能驱虫而不能杀虫,加上当时种子保存不当导致腐烂,蛔蒿在中国逐渐绝迹,这种独特的驱虫药也随之成为历史。 宝塔糖的故事,不仅是一段医药发展史,更是一个关于技术传承和生物资源保护的警示,它告诉我们在追求医药进步的同时,也要珍惜和保护来之不易的生物资源,这些都是人类战胜疾病的宝贵财富。 对此,您怎么看?欢迎在下方评论区留言,麻烦您点击一下“关注”和“点赞”,方便您下次看到更加精彩的内容,祝您生活愉快,感谢支持。 (参考信息:河南疾控《消失的宝塔糖,80后的记忆,你吃过吗?》)