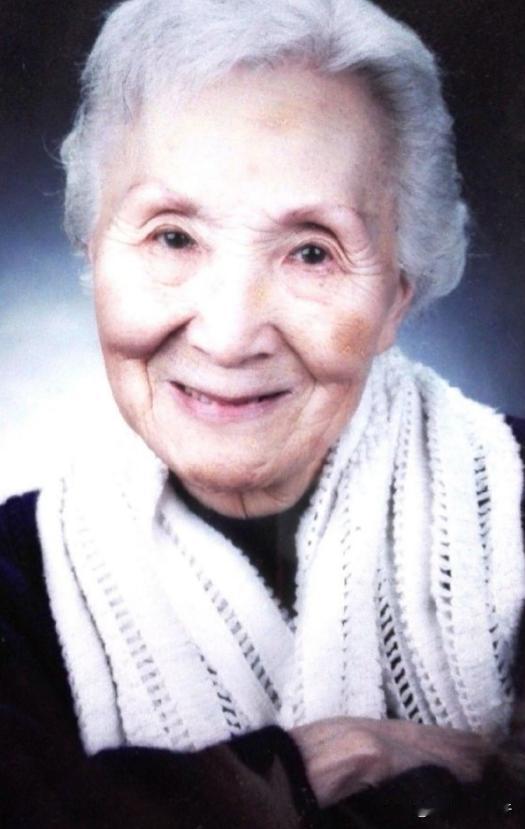

2007年,钱学森96岁大寿之际,寿宴现场高朋满座,忽然,钱学森看到角落中正坐着一个白发苍苍的老太太,他来到老人跟前,带着有些颤抖的声音问道:“你还好吗?你有几个孩子?”谁知,老太太的回答竟让他当场泪流满面。 2007年,钱学森96岁生日,宴会上来了很多重要人物,大家举杯庆祝,场面十分热闹。 钱学森却注意到角落里一位头发花白的老人。 他慢慢站起来,走到老人身边,握住她微微颤抖的手,温和地问候:“你还好吗?你有几个孩子?”老人的回答让钱学森立刻流下眼泪,也让在场的所有人都深受感动。 这个白发老人就是李佩。 战火纷飞的年代,李佩不畏艰难,凭借着自己的才智和毅力,克服重重困难进入了北京大学。 她不仅在北大取得了优异成绩,后来还远赴美国,选择在康奈尔大学专研语言学。在那里,她的视野得到了极大的拓展,对世界的理解也逐渐深化。 正是在美国,命运将她与郭永怀联系在了一起。 郭永怀也是一位怀揣着学术理想和强烈爱国情怀的年轻人,两人在彼此的志向与理想中找到了共鸣。相识不久,二人便情愫暗生,彼此吸引。 夜深人静时,他们常常坐在一起,谈论着自己的理想与祖国的未来,分享对学术的热爱和对祖国的忠诚。每一次交流都让他们的心更加靠近。 最终,他们许下誓言,要用自己的知识和才华为祖国贡献力量。 郭永怀常常和李佩谈起一位名叫钱学森的好友,称他为天才中的天才,是一位极具天赋的火箭专家。在郭永怀的言谈中,钱学森不仅是一个科研上的楷模,更是他的挚友和灵感来源。 李佩对钱学森的印象一直停留在郭永怀的赞美之中,但她并未意识到,自己丈夫和钱学森的友谊比她想象中的还要深厚。 这个秘密在李佩与郭永怀的相处中逐渐显露出来。事实上,郭永怀与钱学森的友情早在他们共同留学于美国加州理工学院时就开始了。 那时,他们一起在冯·卡门教授的指导下,携手解决航空航天领域的许多难题。 两人在科研上的默契与合作,使得他们不仅在学术上有了突破,也在个人情谊上建立了深厚的信任与友谊。 1949年,钱学森和他的妻子专程从美国前来拜访郭永怀和李佩。 四人相聚时,气氛格外温馨愉快。两位科学家,郭永怀与钱学森,依然像当年一样兴致勃勃地讨论着科研的进展,分享着各自的最新研究成果,热烈地交换着思想。 李佩与钱学森的妻子则在一旁亲切交谈,偶尔插入一些轻松的生活琐事,笑声不断。 那天的谈话涵盖了从科技到人生的方方面面,回荡着青春与理想的声音,四人之间的深厚情谊在欢声笑语中愈发浓烈。 这次相聚,不仅加深了李佩对丈夫与钱学森之间深厚友谊的理解,也让她感受到了一种超越学术的情感纽带。 进入五十年代,随着中美关系日益紧张,美国对掌握先进技术的中国科学家加强了监控,钱学森回国的道路变得异常艰难,这让他心中充满了愤怒与失望。 而郭永怀虽面临相似的困境,但始终保持着冷静与理智,他不断安慰自己的朋友,鼓励他不要放弃。 在艰难的时刻,为了让钱学森暂时忘却心头的忧愁,郭永怀接受了钱学森的邀请,前往加州理工学院,与他一起继续从事科研工作。尽管处于困境,两位挚友的相互扶持使得他们的友谊更加深厚与珍贵。 经过长时间的努力,1955年,钱学森终于突破重重阻碍,成功回到了祖国。他满怀激动,迫不及待地写信给郭永怀,信中详细描绘了新中国的蓬勃发展和欣欣向荣的面貌,并真挚地邀请郭永怀也早日回到祖国。 1956年,郭永怀和家人终于回到了祖国,受到了热烈的欢迎。 虽然由于工作繁忙,钱学森未能亲自前去迎接,但他特意委托朋友带去了一封温暖的欢迎信,字里行间充满了对老友回归的欣慰与喜悦。 回国后,郭永怀立刻投身于国家的“两弹一星”项目,贡献自己的智慧与力量,而他的妻子李佩则进入中国科学技术大学,从事外语教学工作,为培养国家的科技人才贡献力量。 第一颗原子弹,氢弹试验这两项伟大的成就背后,郭永怀都付出了巨大的心血和努力。 令人扼腕的是,当郭永怀从青海的科研基地考察完毕,乘飞机返回北京的途中,不幸遭遇了空难。 在飞机坠毁的危急时刻,他用自己的身体紧紧护住了一份极其重要的科研资料,直至生命的最后一刻。 这个不幸的消息传来,与郭永怀情谊深厚的钱学森先生更是难忍悲伤,失声痛哭。 李佩强压下内心的巨大悲痛,把丈夫的骨灰安放在他一生奉献的力学研究所里。 之后,她全身心地投入到教育工作中,继承并发展着丈夫未完成的事业,积极促进中国与外国的学术交流,认真编写教材,还设立了奖学金。 不幸的是,命运对她再次造成打击,1997年,她唯一的女儿也因病离开了人世。 寿宴上,李佩的一句“我现在一个孩子也没有了”,让人体会到她人生的艰难和不易。 (信息来源:钱学森传记:《钱学森:一个中国科学家的传奇》郭永怀纪念资料:《郭永怀:一生献给科学的英雄》)

不忮不求

[哭哭]