去年,比亚迪给供应商直发“降价通牒”。数天前,广汽集团董事长冯兴亚在产品发布会上敲打供应商: “以前采购成本要谈个3%-5%的降幅都很难,今年采购成本下降幅度要超过10%,而且目标远远高过10%。”

省钱不只是老车企们要做的事。

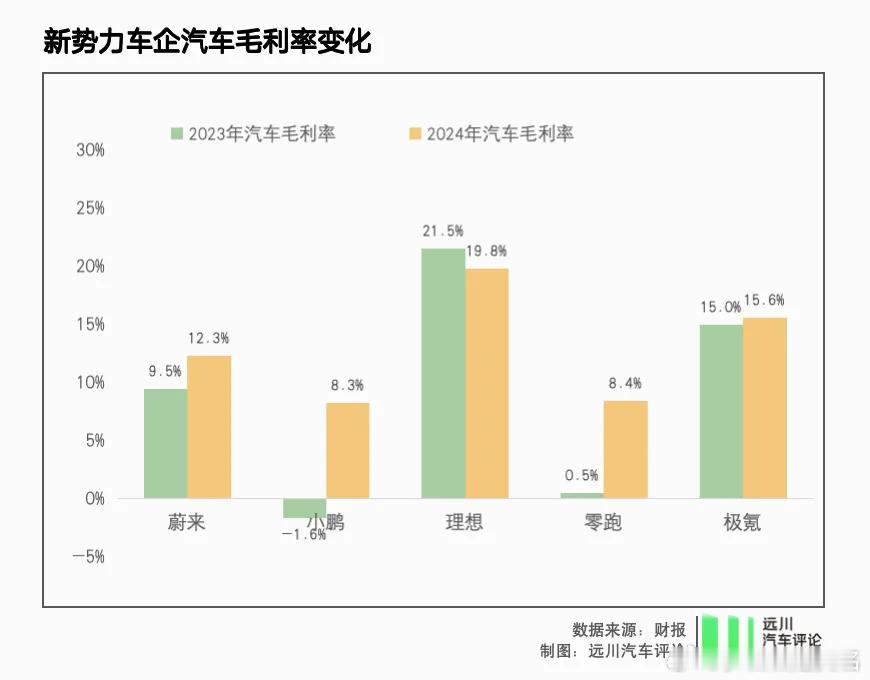

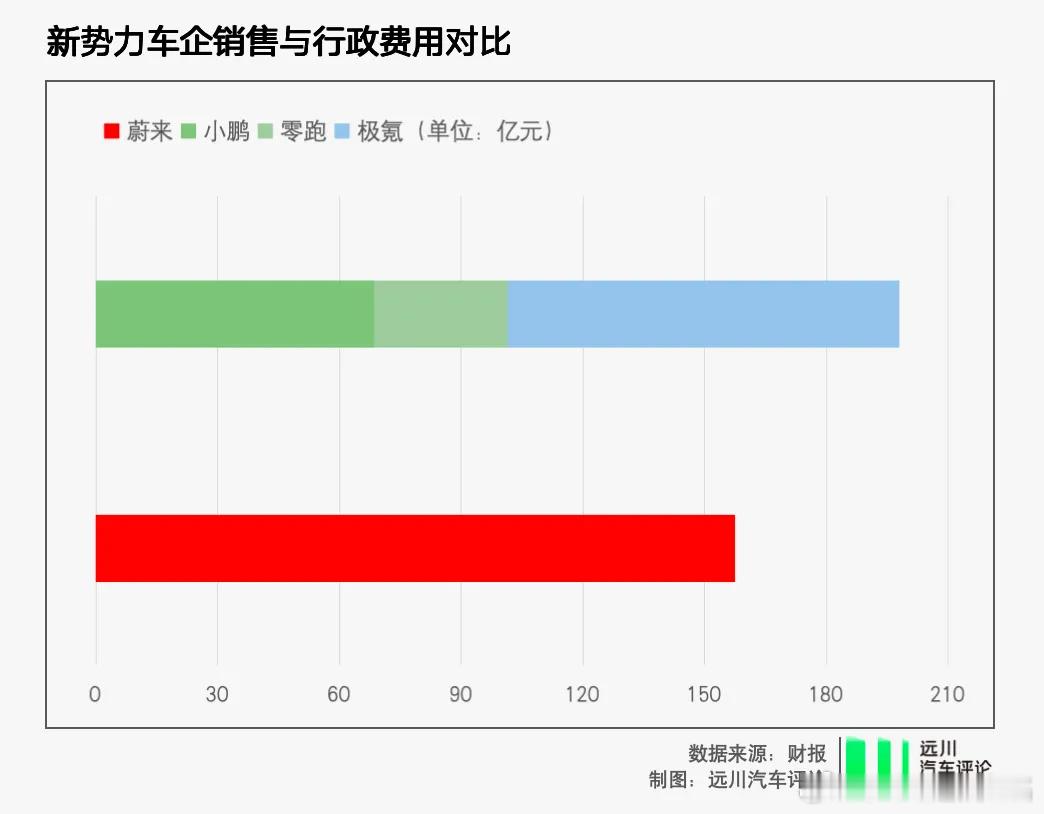

为扛住价格竞赛,新势力去年无一例外加强了成本管控,比如花钱如流水的蔚来,去年开年李斌就强调“不浪费一张纸、一度电”。

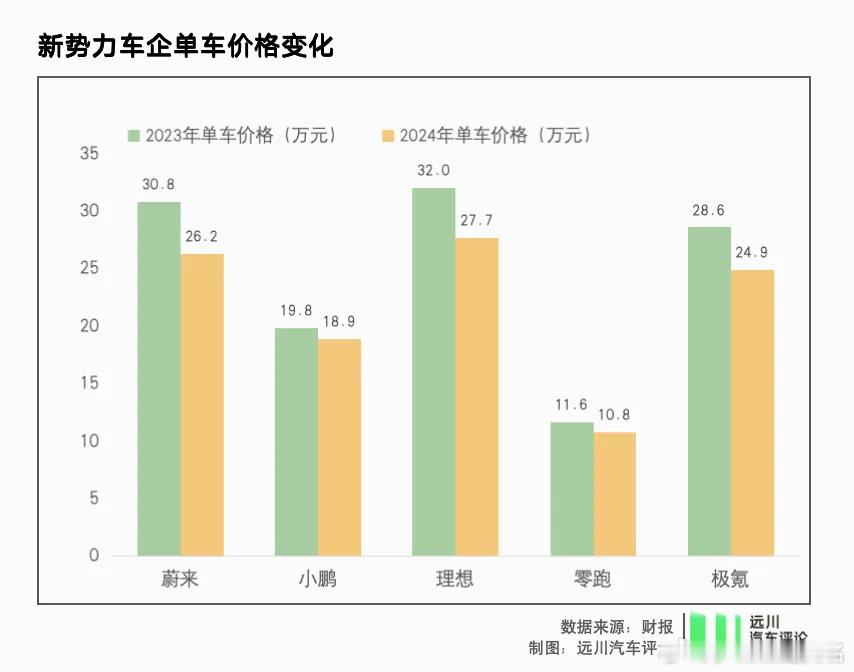

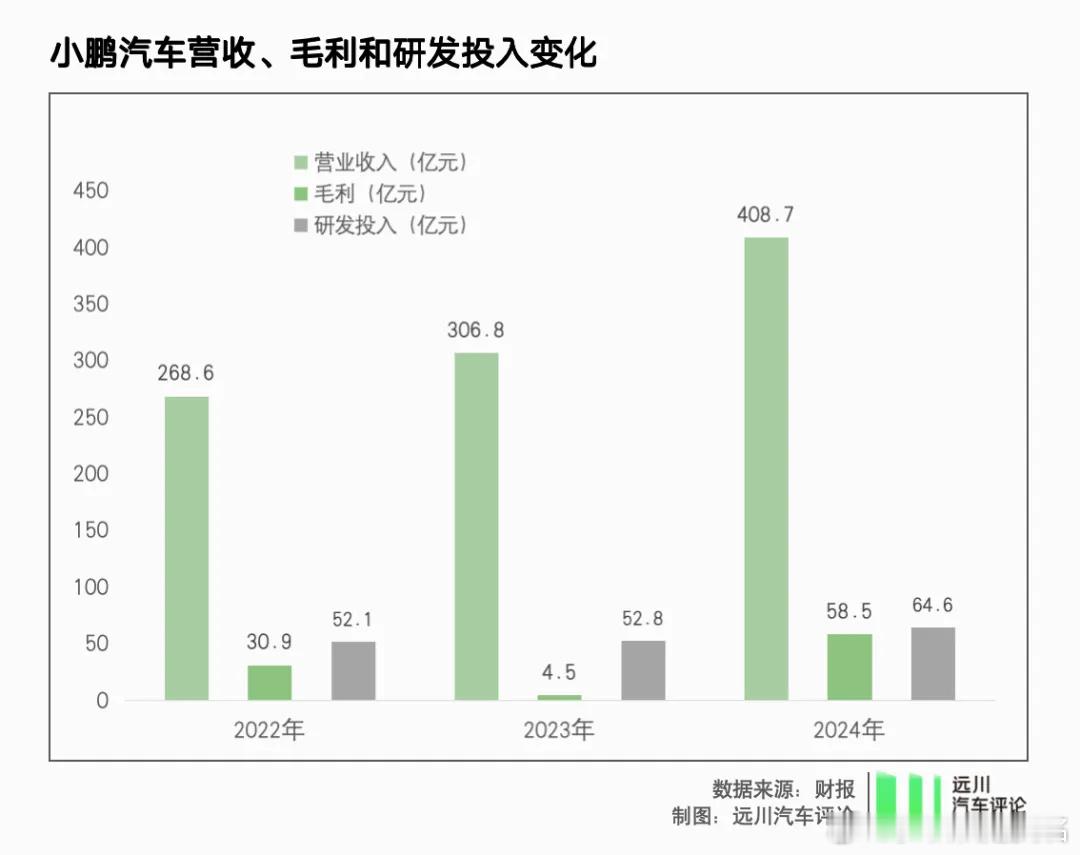

更有效的方式是CEO亲临供应链一线,榨干采购环节的“水分”——何小鹏直管供应链后,小鹏P7+的BOM成本得到优化,这让小鹏有底气将其起售价定为比竞品低1万,从而拿下大量订单。

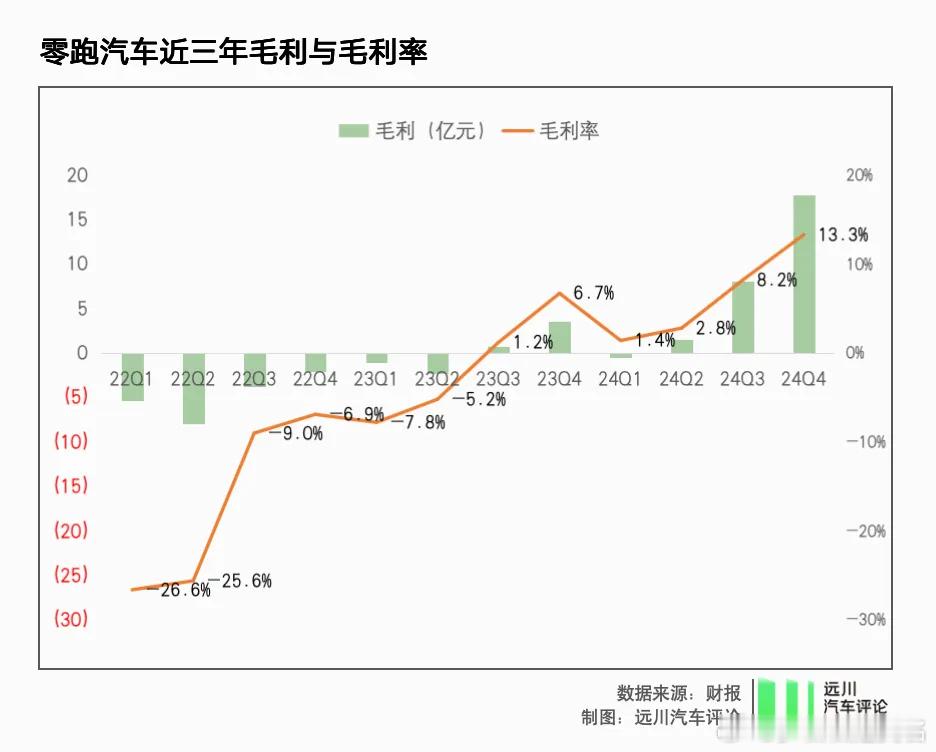

最激进的方式则是学习比亚迪垂直整合,尽量不让供应商挣差价——热衷于自研自制的零跑颇有心得。

作为车企转嫁成本压力的对象,零部件供应商们很难有良好处境:宁德时代这样的电池巨头还可以将成本二次转嫁,天齐锂业等原料供应商就只能在供需的倒转中硬抗巨额亏损。而集中度更低的智能化领域,一批智驾智舱供应商,已在清盘边缘。

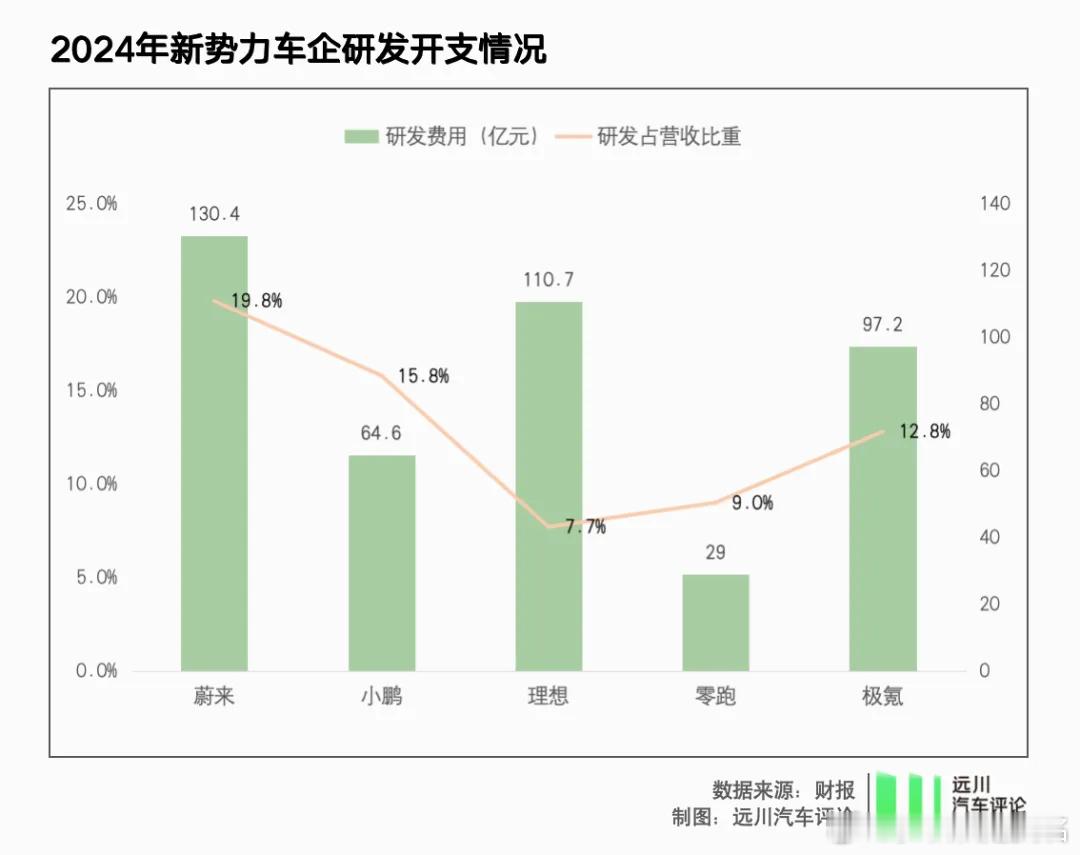

车企们之所以绝情,一方面是前端的价格战未停,另一方面后端的研发竞赛愈发激烈:更多车企步入了混动、纯电、AI三线作战的阶段,混动、纯电的研发本不便宜,智驾研发的长期投入更是以10亿美元计。对于不想下牌桌的车企来说,研发费用的增长是刚性的。

而在品牌高端化、向用户卖溢价这条道路相继受挫之时,“刀刃向内”、“加大力度从供应商处省研发经费”,当然会是新势力的共同选择。汽场全开

观沧海

学老李还能有口饭吃,莫学老魏把吃饭的嘴搞得很脏