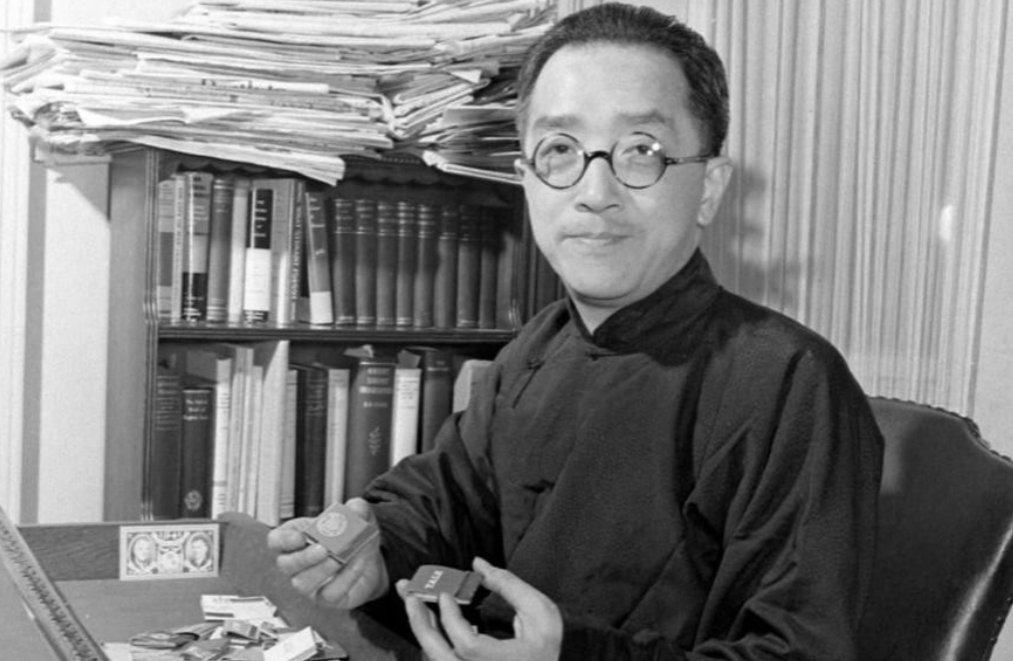

在接受记者采访时,胡适被问到:“毛泽东曾在北大工作,他是不是你的学生?” 胡适毫不犹豫地回应:“他不是我的学生。以毛泽东当时的水平,是没资格考进北大的!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1918年的北京大学,一位月薪仅有8块大洋的图书管理员,正在默默改变着自己的命运,他就是24岁的毛泽东,而在同一时期,北大教授胡适的月薪则是280块大洋,这鲜明的薪资差距,恰如两人迥然不同的人生轨迹。 在这座学术殿堂里,毛泽东虽然只是一名普通的图书管理员,却充分利用这份工作带来的机遇,他不仅负责报刊书籍的借阅和整理,更珍惜着能够接触大量进步书籍的机会,工作之余,他常常旁听北大的课程,尤其专注于社会哲学领域的研究,很快,他加入了北大新闻研究会等学生团体,开始系统地接触马克思主义理论。 与此同时,胡适已经成为中国学术界的耀眼明星,从美国留学归来的他,以其深厚的学术造诣和开放的思想视野,正在推动着中国新文化运动的浪潮,他倡导文学革命和白话文运动,主张用浅显易懂的语言改造中国的文化传统,在知识界产生了广泛影响。 这位年轻的图书管理员并未将考取北大视为自己的人生目标,这一选择曾引发诸多揣测,其中最广为人知的是胡适那句“按照毛泽东当时的水平,他考北大是考不上的”的评价,但事实却是,拥有优异学业成绩的毛泽东,对北大的课程持有不同看法,他认为这些过于陈旧的课程并不能解决中国的现实问题,最终选择回到湖南,投身于更为实际的革命活动。 两人对中国的救亡图存有着截然不同的理解,胡适推崇西方的渐进改良路线,主张通过文化启蒙和制度改革来实现社会进步,他的思想中既有中国传统文人的温和理性,也融合了西方民主思想的精髓,而毛泽东则认为,在帝国主义压迫下的中国,渐进改良无法解决四亿农民的生存问题,唯有彻底的革命才能改变中国的命运。 这种思想分歧源于两人对中国国情的不同认知,胡适倡导的改良主义植根于他的知识分子身份和西方留学经历,而毛泽东则深深植根于中国农村的现实土壤,一个期望通过知识改造来唤醒民众,一个则坚信只有革命才能彻底改变旧制度。 新中国成立后,毛泽东曾真诚地邀请胡适回国任教,显示出对这位老学者的尊重,胡适选择了婉拒,这不仅是政治立场的对立,更体现了两种不同救国理念的终极分野。 信息来源:胡适最令毛泽东生气的话:他当时水平考不上北大——凤凰卫视

凡星伴月

其主子蒋介石对他的评价也列出一二与大家商榷: 1942年10月13日,“胡适乃今日文士名流之典型,而其患得患失之结果,不惜借外国之势力,以自固其地位,甚至损害国家威信而亦在所不惜。” 1960年10月13日,“徒有个人而无国家,只有私情而无道义。”、“其人格等于野犬之狂吠”,“此人实为一个最无品格之文化买办,无以名之,只可名曰‘狐仙’,乃为害国家,为害民族文化之蟊贼。” “蒋反动派最多算半个卖国贼,但胡则是彻头彻尾的。”-----毛主席 “胡适直到生命的了结”,始终是“死心塌地为帝国主义服务的”------摘选自《周总理选集》下册第358页