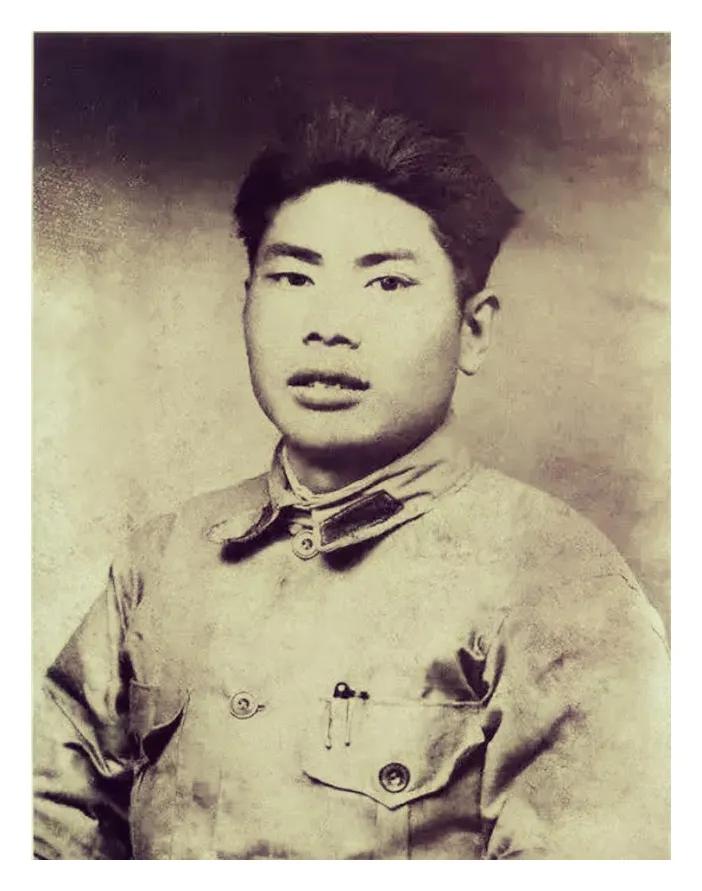

1935年,一13岁的红军小战士在过草地时因为尿急离开了队伍。等他一瘸一拐的回到原地时,一下子就愣住了,茫茫的草地上哪里还有部队的影子! 茫茫草地上,一个瘦小的身影正焦急地环顾四周。这个13岁的红军小战士罗玉琪,因为一时尿急离开了队伍。当他回到原地时,眼前只剩下一片荒凉的沼泽,连个人影都看不见了。远处的天边泛着阴沉的灰色,更添几分凄凉。他的双脚已经在黑水里泡得红肿不堪,每走一步都像针扎一样疼痛。 罗玉琪低声抱怨着自己为什么要离开队伍。此时的他,已经好几天没有吃过一顿像样的饭了。头晕和饥饿感不断袭来,脚上的伤痛更是让他的脚步越来越慢。这片草地上处处都是看不见的陷阱,一不小心就会陷入泥沼。他只能小心翼翼地挪动脚步,希望能找到队伍的踪迹。 就在1935年初,罗玉琪刚刚加入了红军。那时他还是个不谙世事的孩子,个子小小的,说话也怯生生的。由于年纪太小,指导员把他分配到了红四方面军新剧团。在剧团里,他跟着其他文艺战士学唱歌、演节目,用艺术的方式为革命事业出力。虽然不能像大人们那样上阵杀敌,但他始终以自己是一名红军战士为荣。 可是现在,这个年幼的战士却要独自面对草地的考验。就在他快要坚持不住的时候,前方忽然出现了一个模糊的人影。罗玉琪顾不上脚上的疼痛,加快脚步追了上去。那也是一个掉队的伤病员,两人二话不说,立即搀扶着继续向前走。 在接下来的路上,他们遇到了越来越多掉队的战友。有的是因为伤病拖累了脚步,有的是体力不支走不动了。渐渐地,这支临时组成的队伍已经有了56个人。大家虽然互不相识,但都明白在这片危机四伏的草地上,只有团结在一起才有活路。 当他们不得不停下来休息时,周围不时传来伤病员的呻吟声。这些红军战士就像断了线的风筝,漂泊在这片陌生的沼泽地上。他们除了身上的伤痛和难忍的饥饿,什么都没有了。但即便如此,大家还是努力支撑着不让自己倒下。 天色渐渐暗了下来,这群掉队的战士们不得不面对一个严峻的现实:如果找不到主力部队,他们将永远地迷失在这片草地里。就在这时,一个高大的身影出现在队伍中,他是一名姓李的副连长。这个意外的相遇,为这支由伤病员组成的临时队伍带来了一线希望。 这样的书写方式保持了故事的真实性,同时又增添了具体的细节描写,让读者能更好地感受到当时的艰难处境。通过对场景和环境的描写,展现了红军战士在长征途中所面临的困境和考验,也体现了战士们之间的互帮互助精神。 李副连长的出现给这支临时队伍注入了新的活力。原来他是为了寻找自己的通信员才折返回来的,没想到在这片草地上遇到了这么多掉队的战友。虽然他自己也带着伤,但仍然挺直了腰板,用坚定的语气告诉大家:红军战士绝不能在这里倒下。 在李副连长的带领下,队伍向不远处的小山进发。他一边走一边督促落在后面的战士,特别是对年纪小的战士更加关照。当看到罗玉琪走在队伍最后时,他故意装出严厉的样子,催促这个小战士跟上队伍。 天完全黑下来的时候,队伍终于到达了小山。眼看战士们都疲惫不堪地瘫坐在地上,李副连长立即组织大家分工合作:能动的去找软草,不能动的就在附近捡柴火。很快,一堆篝火在山坡上升起,给这群疲惫的战士带来了一丝温暖。 就在这一时刻,李副连长与他的通信员悄然离去。当他们再次出现时,竟然拖回来一只野山羊。这在缺衣少食的长征路上,简直是莫大的惊喜。大家分工协作,有的剥羊皮,有的支锅烧水。不一会儿,香喷喷的羊肉汤就飘散在夜空中。 填饱肚子后,李副连长立即组织建立了临时支部。这让原本松散的队伍有了组织,更重要的是让每个战士都找回了红军战士的责任感。然而,第二天一早,支部做出了一个艰难的决定:为了能尽快追上主力部队,不得不将23名重伤员暂时留下来养伤。 这个决定让所有人都沉默了。大家都明白,在这片草地上留下来意味着什么。轻伤员们默默地去拔野菜,把剩下的羊肉和能找到的所有食物都留给重伤员。李副连长更是将自己特意留下的羊肝也放在了食物堆里。 分别的场面极为伤感。李副连长反复叮嘱重伤员们一定要活下去,只要活着就有希望。重伤员们则坚定地表示,一定会想办法活下去,将来在胜利的时刻重逢。 就这样,33名轻伤员在李副连长的带领下继续前进。这一路之上,他们相互扶持,彼此激励。白天在沼泽中艰难跋涉,晚上就围坐在一起,用革命歌曲给自己打气。终于在三天后,他们追上了正在休整的部队。 虽然每个人都已经疲惫不堪,衣服和脸上沾满了泥浆,但他们的眼神中却闪耀着胜利的光芒。这群在草地上险些迷失的战士,用自己的意志和团结互助的精神,完成了一次不可能的任务。他们的经历,成为了长征路上无数感人故事中的一个缩影,见证了红军战士不畏艰险、永不言弃的革命精神。