1955年,苏联打算引进一批中国农民。没过多久后,有村庄忽然发现一条标语:别去,苏联男少女多,1人必须配10个媳妇!

1955年,中国准备在河北、山东等地选拔一批青壮劳动力前往苏联,帮助苏联解决劳动力不足的问题。

按理说,1955年的中苏关系非常不错,而且苏联在不少社会主义思想青年心中是“圣地”一样的存在,报名的人肯定会多到数不胜数。

可出人意料的是,这个消息一经公布,后来各地乡村开始出现各种各样的奇怪谣言——例如静海王二庄乡发现了一条标语,只见上面写着:别去,苏联男少女多,一人得配10个媳妇。

看到这我们肯定满头问号,一个人配10个媳妇不是好事吗?还能促进中苏友谊。可就是这样的标语,却吓得很多国人不敢响应政府号召,对去苏联都颇为抗拒,这到底是怎么一回事?

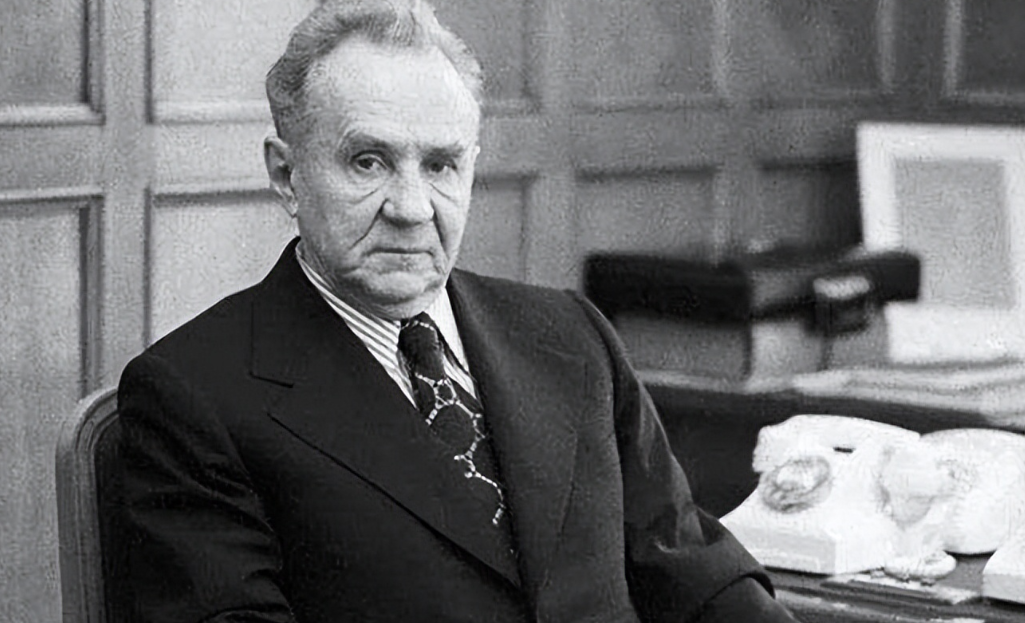

这一切还得从1954年10月说起。当时赫鲁晓夫率苏联代表团参加了共和国成立5周年庆典,那时的赫鲁晓夫对毛主席还是非常尊敬,双方会晤也聊得过得去。

而说得兴起之时,赫鲁晓夫突然建议:中国派100万名工人到西伯利亚来帮助苏联搞开发。此番提议毫无预兆,毛主席当时也一度没反应过来。不过出于社会主义的革命友谊,毛主席思考良久后,最终还是同意了他的请求。

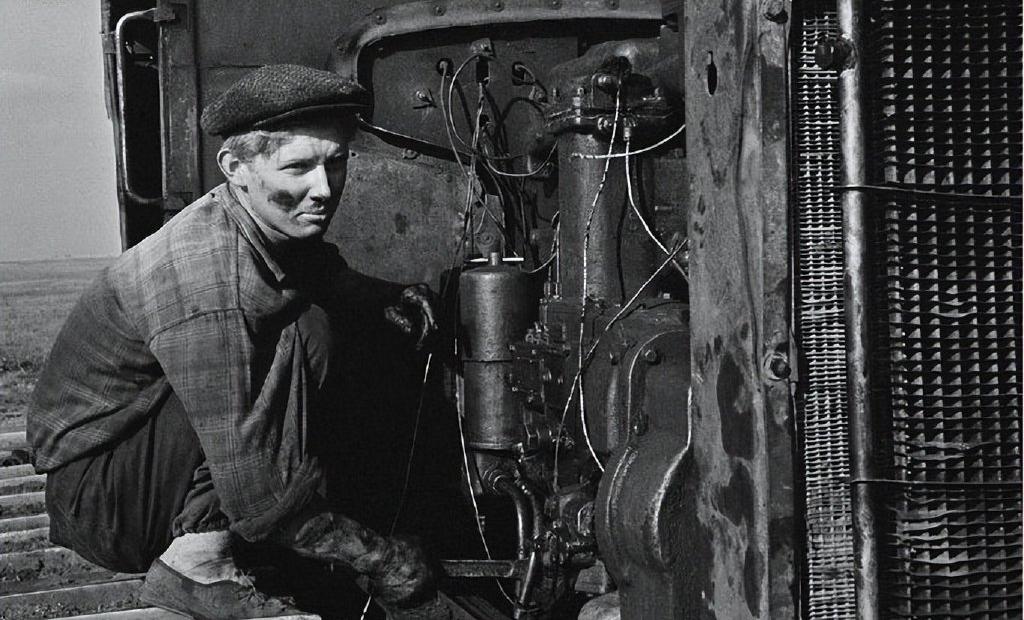

根据中苏双方签订的协议,中国工人享受和苏联工人的同等待遇,最低工资可以达到439卢布,至少能让每月给家里汇40卢布。

而且中国工人还可以从苏联学习到技术,将来学成归国可以为社会主义作出更大贡献,甚至就连中国工人赴苏所需的费用,也都由苏联来负责。

应该说,这份协议对中国和中国工人都是极为有利,大家应该积极踊跃参加才对。可中央预备1955年内计划派遣8万人去苏联,群众响应者寥寥。

原因有多方面。一方面是因为日伪时代卖劳工现象,使得不少中国人依旧心存担忧。

一部分原因则是地方上造谣,说去了苏联就回不来了;另一方面则是不法分子有意挑动,他们到处张贴反革命标语,说去苏联就是要去“抱炸弹”,甚至还喊出去苏联就是去配种。

于是就有了开头的那一幕,大家对去苏联都表示很恐惧。

而对这一情况,中央也积极进行辟谣,例如政府特别编制了《复苏联工人训练教材》,向大家讲述,苏联老大哥帮助中国实现工业化,如今我们也应该给予回报。而且苏联老大哥越强,越能帮助各个兄弟国家更快完成社会主义建设。

最后则是向大家讲述清楚,去苏联当工人能得到的工钱以及能学到的技术。

就这样,在中央的反复宣传下,大家心中的担忧逐渐放下,前期的8万人动员工作也在快速进行,只等着1955年的到来。

然而,当我们为此事劳心劳力做好准备之际,苏联却出了幺蛾子——1955年4月,赫鲁晓夫突然写信给毛主席,希望暂缓中国工人赴苏。

他的理由很简单,苏联通过对各政府部门的整顿,释放了大批工作人员,所以希望中国的劳工暂停来苏的步伐,只先派人来试点。

这理由一看就很扯淡,根据学者分析:赫鲁晓夫其实是后悔了。

虽说是他提出要让100万中国工人来苏联,但其目的只是为拉拢中国,加强自己的地位。当时他说完后就已经后悔,如今看到中国真动员了,他又不好意思拂了面子,只好搞“拖字诀”。

当时中国对苏联给出了最大的诚意,即使赫鲁晓夫暂缓该项目,但我们还是在1956年动员了1000人以试点的形式前往苏联,在1957年又派遣了1000名中国工人。

可是赫鲁晓夫对中国的诚意一直视而不见,对来苏的华工态度也不是很好,完全罔顾了中国是来弥补苏联缺乏劳动力的这一事实,只是不断宣布:华工来苏,是为帮助中国训练技术工人与技术人才。

明明是我们帮他,却变成了他帮我们,在这样的背景下,我们自然也不会热脸贴冷屁股,这场轰轰烈烈的中国工人帮助苏联计划就这样停止,援助苏联人数也从原先的100万人缩小到8万人,到最后只剩下2000人。

事后,学者复盘此事,都觉得非常惋惜。因为当时苏联经历大规模长期战争,有较为严重的人员缺口,中苏合作必然会促进苏联恢复和中国发展,完全是一举两得。

而且根据当时的一些记载,苏联人对中国工人到来表现出了极大的热情。他们怕中国人吃不惯苏联饮食,为他们提供中餐。苏联的女工也经常利用吃饭的机会与中国工人接近,当地官员和企业领导也支持中苏工人间的异国恋情。

总之,此举能明显促进苏联人和中国人的友谊,若真能实现100万工人来苏联搞建设,说不定中苏关系能够变得更加牢靠。

但这些可能,都被赫鲁晓夫自己给扼杀。而且更让人难以接受的是,赫鲁晓夫自己提及此事时居然还“倒打一耙”,说中国人想兵不血刃占有西伯利亚,想渗入并接管西伯利亚的经济。

对此我们也只能叹息:赫鲁晓夫错看了中国,也错失了自己的一个机会!