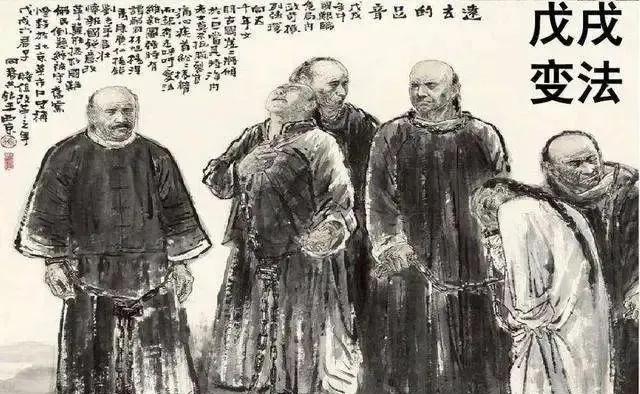

谭嗣同被杀时,湖广总督父亲为何见死不救?背后真相令人深思 在风云变幻的晚清历史长河中,戊戌变法宛如一颗短暂却耀眼的流星划过天际,而谭嗣同作为变法的重要参与者,其英勇就义的故事更是令人扼腕叹息。当谭嗣同慷慨赴死之时,身为湖广总督的父亲谭继洵,为何选择见死不救呢?这背后隐藏着诸多复杂且鲜为人知的原因。 先来说说当时的局势,其实不只是谭嗣同,杨锐的遭遇同样能说明问题。杨锐身为张之洞的门生,张之洞那可是晚清政坛响当当的人物,与李鸿章、左宗棠齐名,担任湖广总督这样的封疆大吏,门生故吏遍布天下,人脉和政治资源极为雄厚。当杨锐被抓后,张之洞迅速行动起来,试图营救。文献记载,谭嗣同、杨锐等人被逮捕的日子存在冲突,有说是八月初八(9月23日),也有说是八月初九(9月24日)。但不管具体是哪天,张之洞消息极为灵通,在八月初九日下午五六点左右,就分别给身在京城的儿子张仁权、门生黄绍算发了电报,询问杨锐被捕的具体情况。然而,即便张之洞如此努力,最终也没能把杨锐捞出来。这背后的关键原因在于,戊戌六君子从一开始就陷入了必死之局。 慈禧太后为何如此迫不及待地处死戊戌六君子呢?这背后有着深层次的原因。其一,慈禧最初或许并未打算牵连太多人。戊戌政变发生时,慈禧的主要目的是通过这场政变正式复出,公开掌权,也就是所谓的“训政”。她当时的想法,充其量就是把光绪皇帝再次变成彻底的傀儡,自己从幕后再次走到台前,从幕后掌权转变为公开掌权,然后处置一批维新派人士也就罢了。 但袁世凯的出现,彻底改变了这一切。这里需要澄清一个误区,并不是袁世凯告密导致慈禧发动政变,而是慈禧先发动了政变,重新公开掌权后,袁世凯才告发了维新派的秘密计划。当时,谭嗣同曾夜访法华寺,找到暂住在此的袁世凯,向他透露了维新派打算杀慈禧太后的密谋。维新派的计划是,让袁世凯设法除掉慈禧的心腹荣禄,然后带兵进京,包围颐和园,再由维新派的人带着一帮江湖义士冲进颐和园,杀掉慈禧。袁世凯表面答应,还表示要回天津做准备,可实际上回到天津后,就在当晚把这些密谋告诉了荣禄。 荣禄得知此事后,大惊失色,连夜赶回北京向慈禧报告。慈禧听闻后,怒不可遏,她意识到维新派竟然敢如此大胆地谋划刺杀自己,这严重威胁到了她的统治。原本只是想通过政变重新掌权的慈禧,此时彻底被激怒了,她决定对维新派展开血腥镇压,以儆效尤。戊戌六君子就这样成为了政治斗争的牺牲品,被慈禧视为必须铲除的对象。 再回到谭嗣同父亲谭继洵这里。谭继洵曾在1894年11月 - 1896年1月担任湖广总督,此后张之洞接任湖广总督,谭继洵的职务变为湖北巡抚。在那个封建王朝的时代,皇权至上,君主的意志高于一切。谭继洵深知慈禧太后的权威不可挑战,一旦他公然为儿子求情,不仅可能救不了谭嗣同,还会让整个家族陷入万劫不复的境地。 而且,谭继洵自身也处于复杂的政治环境之中。他虽身为地方大员,但在朝廷的权力斗争中,他也只是一个小心翼翼的参与者。他明白,此时若为了儿子与慈禧太后公然对抗,无疑是以卵击石。他不得不考虑家族的安危、自己的仕途以及众多门生故吏的命运。在权衡利弊之后,他只能选择沉默,眼睁睁地看着儿子走向刑场。 谭嗣同就义前曾写下“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的豪迈诗句,展现出了他为了理想和正义,甘愿牺牲的大无畏精神。而谭继洵的“见死不救”,并非是他不爱自己的儿子,而是在那个特殊的历史时期,他身不由己,被封建王朝的皇权和政治规则所束缚。 这段历史让我们深刻认识到,在封建专制的体制下,个人的命运往往被政治的风云变幻所左右。戊戌变法的失败,戊戌六君子的牺牲,不仅仅是几个人的悲剧,更是那个时代整个社会的悲哀。它警示着我们,要珍惜来之不易的民主和自由,不断推动社会的进步和发展,避免历史的悲剧再次重演。