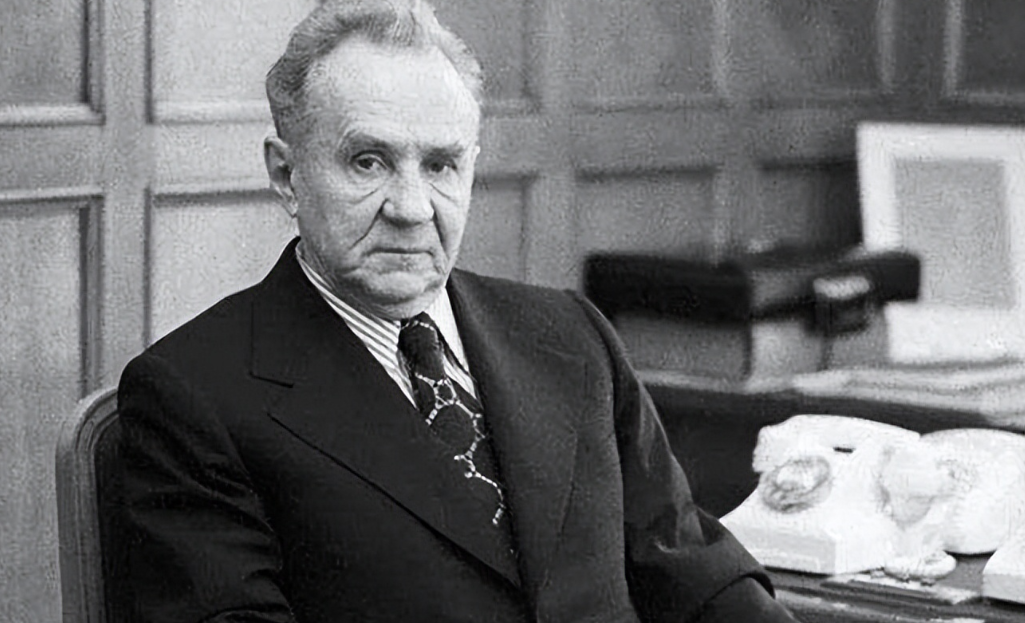

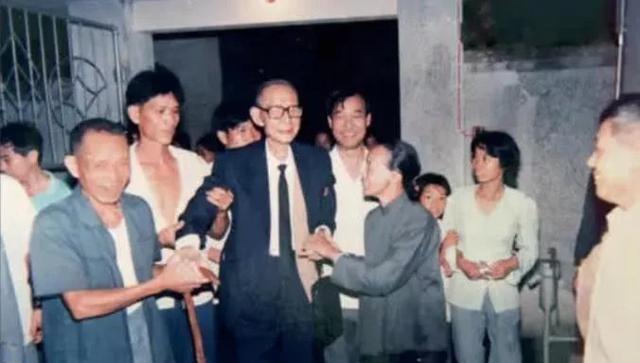

1970年,朱德发现家中有打往河北的电话,他意识到不对劲,大发雷霆,查到是谁所为后,他的举动让人意外。 在中国革命的关键时期,延安作为抗日战争和中国共产党的政治和军事中心,不仅是战略据点,也是思想教育的核心区域。 正如历史的许多转折点,延安时期也面临着党内风气的严重挑战。党的许多高级干部和领导层亲属,受特权思想影响,开始逐渐表现出享乐和居功自傲的倾向,这对于朱德这样坚持严格共产主义原则的老一辈革命家来说,无疑是极大的挑战。 朱德作为红军的高级领导人之一,他的个人生活十分简朴,深知特权思想对党的纯洁性和战斗力的潜在危害。 因此,当发现党内逐渐滋生的特权风气时,朱德深感这是开始走向党的变质的标志。 而朱琦虽然他是朱德的独子,但直到25岁时才有机会真正认识自己的父亲。 他的童年和少年时期几乎与父亲无缘,这种关系的缺失对他的成长有着深远的影响。 朱琦后来进入中央党校学习,并没有因为父亲的地位获得任何特别的待遇。他像其他同龄人一样参加了抗日战争,甚至在战斗中负伤,造成终身残疾。 尽管朱德对儿子的遭遇深感内疚,他仍旧坚持不利用自己的职权为儿子谋取任何便利或特殊照顾。 这种严于律己的态度,使得朱琦在抗日军政大学的工作中,也始终保持着低调和勤恳的态度,他的同事和学生几乎感觉不到他是一位高级领导的儿子。 在中华人民共和国成立初期的一次文艺晚会中,朱琦与延安的其他高级领导和战士们一起观看了演出。当晚的活动延续至深夜,参与者们都沉浸在艺术的魅力中。 晚会结束后,考虑到朱琦的腿部残疾,一位军委的同志好意提出让他搭乘公车回家。然而,这一行为被朱德目睹,他立即叫停,坚持朱琦应与其他战士一样步行回家,体现平等原则。 朱德的严格要求源自他对子女无特权的教育理念。 尽管朱琦被迫下车,但一位警卫员担心他在黑暗中步行可能会受伤,便让他坐在驾驶室外的踏板上。这一决定稍后让朱德知晓后,他对朱琦进行了严厉的批评,强调警卫员的职责不可轻视,安全优先。 朱琦从这件事中深刻认识到了自己的行为可能带来的影响,并向父亲保证不再寻求任何形式的特殊待遇。这次经历对朱琦产生了持久的影响,使他在后来的工作和生活中始终保持谦逊和自律。 后来,朱琦被安排在铁路局工作,开始了他的铁路职业生涯。尽管他的起点是基层的练习生,但朱德坚持他应从零开始学习,不应仅仅依赖军队中的管理经验。朱琦遵循父亲的建议,脚踏实地,逐步从一个普通的铁路练习生成长为一名司机。直到去世,他仍然是一个普通的铁路工作者,但这并不妨碍朱德对他的骄傲,他认为自食其力就是最好的证明。 此外,尽管朱琦后来有机会乘坐专车,他依旧选择了公共交通和步行的方式访问朱德,显示了他深刻的自律精神和对父亲教导的尊重。 朱德在他长达数十年的政治生涯中,始终坚持着廉洁自律的原则,不仅在公众面前,更在家庭内部严于律己。 他对待亲属的态度,特别是在处理关于特权问题上,表现得尤为严格,这一点在新中国成立后的种种小事中体现得淋漓尽致。 随着新中国的成立,朱德的许多亲属希望能够借助他的影响力获得更好的工作机会。然而,朱德一贯坚持公私分明的原则,多次拒绝了这些亲属的请求。 一位曾是军人的侄孙复员后,希望能通过朱德的帮助留在北京工作,但朱德坚持国家的安置政策,拒绝了他的请求。他的这种行为在亲属中虽然引起了一些不满,但朱德始终以国家的利益为重,从不利用自己的职位为亲属谋私利。 然而,在他生命的晚年,一件关于电话使用的小事却让朱德感到极大的失望和愤怒。当时,由于工作需要,中央给朱德家安装了一部电话,这在当时是非常珍贵的通讯工具。朱德明确规定这部电话仅限于工作使用,禁止家人私自使用,以确保这一通讯设施的正当和高效使用。 不幸的是,朱德家的一位亲戚在不知情的情况下违反了这一规定。这位经常来访的亲戚为了与远在石家庄的女朋友联系,私自利用朱德家的电话进行长途通话。朱德发现家中有打往河北的电话,他意识到不对劲,大发雷霆。 尽管年事已高,朱德仍坚持追究此事。他要求警卫员调查并查明这些电话的具体情况。在了解到是亲戚因私情滥用公物后,朱德不仅严厉地指责了这位亲戚,还坚持让他按照国家的通信费标准支付所有费用。这名亲戚最终支付了相应的电话费,而朱德将这笔钱上缴国库。