1949年中南海被选定为党中央办公地,随即解放军部队进入中南海,清除了16万吨淤泥,那么在水底都挖出了些什么?

中南海是一片宽广的区域,周围有阴暗的树林和没有污点的大花园。灌木丛中栖息着各种美丽的鸟类,甚至有丹顶鹤出现在其中。中南海的建筑大多设计小巧,采用仿大屋顶的形式,与周围的古建筑和自然环境相得益彰。建国初期,中央强调不要大规模发展土木工程,而是要保持以植物造景为主的自然风貌。这一传统一直延续至今。

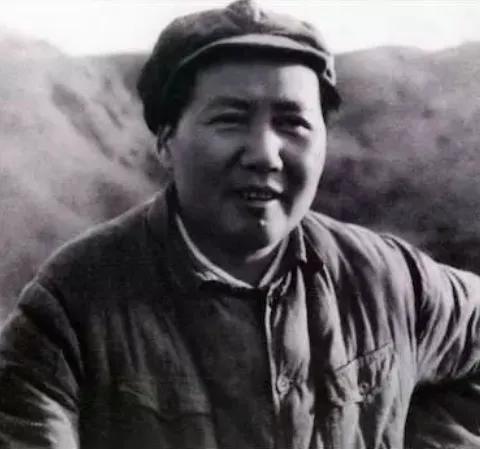

1949年6月,毛泽东和党中央从香山搬进了中南海。然而,毛泽东最初并不愿意搬入中南海,理由是他不愿住在“李自成住过的地方”。然而,随着开国典礼的筹备日益紧张,政治协商会议即将召开,北平的交通问题也变得愈加突出。除了长安街、东交民巷和王府井外,其他地方大多是石渣路,交通不便,而香山位于西郊,频繁的往来使得中枢机构搬进中南海显得更加迫切。因此,毛泽东最终决定搬进中南海居住和办公。

毛泽东住进菊香书屋后,中共中央办公厅的其他几个单位也搬到了中南海附近,开始了新的办公生活。菊香书屋的东房北侧是毛泽东的办公和接待区域,两间房间被打通,原本是公共场所,四周摆放着许多鲜花。然而,毛泽东住进后,他告诉工作人员:“不用摆这么多花,我这里来的人多,干部、工人、农民都有。如果这里搞得这么漂亮,他们看到后会效仿,久而久之,这种风气会传染开来,这就很危险了。”

毛泽东十分注重节俭和实事求是,始终坚持简单朴素的作风。建筑年代久远,配套设施并不完善,原本的地采暖系统也完全失效。为了应对寒冷的冬季,后勤部门在菊香书屋的一处空地上砌了一座小锅炉,解决了冬天供暖和日常热水的问题。

1949年的夏天,北京城内燥热难耐。中南海的湖面上,几十艘木船正在缓缓移动,船上的解放军战士和工人们挥汗如雨,专注地进行着清淤工作。这项工程从春天开始,到现在已经持续了好几个月。

就在这个闷热的下午,湖边突然传来一阵喧闹声。原来是一位年轻的工作人员在清理湖底淤泥时,发现了一个金属物件。他将其捞起来仔细擦拭后,发现这是一副保存完好的手铐。年轻人好奇心起,想要试试这副历经岁月沉淀的手铐是否还能使用。没想到这一试不要紧,手铐竟然牢牢地锁在了他的手腕上。

这次的手铐发现,只是中南海清淤工程中众多意外发现的一个缩影。自从北平和平解放后,中央决定将中南海作为机关办公地。但经过多年疏于管理,中南海内杂草丛生,湖水也因为大量淤泥和杂物的堆积变得浑浊不堪。为了营造良好的办公环境,一场大规模的清淤整治工程就这样开始了。

整个中南海占地近百万平方米,特别是湖底积压的淤泥,经过测算竟有16万吨之多。在清淤过程中,湖底的发现令人惊叹。最先被打捞上来的是各式武器。工人们从淤泥中陆续清理出了大量的枪支弹药,这些武器默默诉说着北京城动荡的往事。

除了近代的枪械,还有一些年代更为久远的兵器,比如沾满铁锈的刀剑,它们可能来自更早的历史时期。

1960年到1962年,被称为共和国历史上的“三年困难时期”。为了应对这一严峻挑战,中央政府不得不将每个国民的口粮定量减少到最低限度。政府提出“低标准,瓜菜代”的口号,并紧急号召全体共产党员带头,国家干部也要率先垂范。领袖们的带动使得整个中南海的工作人员都开始勒紧裤带,每个人的粮食定量都做了压缩。虽然定量被压缩,但饥饿感和营养不良的现象不可避免地增加了。

在粮食定量减少的情况下,为了尽可能提供一些额外的营养,食堂的厨师和干部们想出了一个办法——采集一切可食用的植物,将其与粮食混合在一起,尽量让肠胃有东西填充。这一时期,不仅是寄宿在学校的孩子和定期在学校吃饭的孩子,许多平时在家吃饭的孩子也被家长指示去大灶食堂和机关干部一起用餐。像朱德、董必武、李富春、谭震林、陈毅、李先念等领导人的孩子都经历了这一安排。

特别是朱德,不仅将孙辈们送去了大灶食堂,还对家庭的伙食提出了明确要求:“不准老买好菜,不准超过大多数人的伙食标准,不准超过自己的定量。”朱德的家庭在西楼住了13年,是中南海中一个儿孙满堂的幸福家庭。尽管首长们的工作繁忙,但他们的家庭生活相当愉快,尤其是节假日,爷爷、奶奶与儿孙们齐聚一堂。每次用餐时,都会摆上一张能容纳12人的大圆桌,五盘菜肴(两荤三素一汤)上桌时,大家的筷子来回伸展,边吃边笑,气氛显得格外轻松和活跃。为了爷爷的健康,家人每餐必定为朱德安排一道他喜欢的优质主菜。

在中南海,虽然警卫战士的数量较多,普通居民并不多,警卫战士不能参与居民的娱乐活动,所以观看电影的人数并不多。去看电影的观众通常是大人和孩子加在一起,总数大概不过一百人。领导人中,经常去看电影的只有李富春和蔡畅夫妇,杨尚昆与李伯钊夫妇。刘少奇、朱德、陆定一、胡乔木偶尔也会去看电影,通常观看的是国产新片,属于“审查片”。其他领导人则极少去看电影。