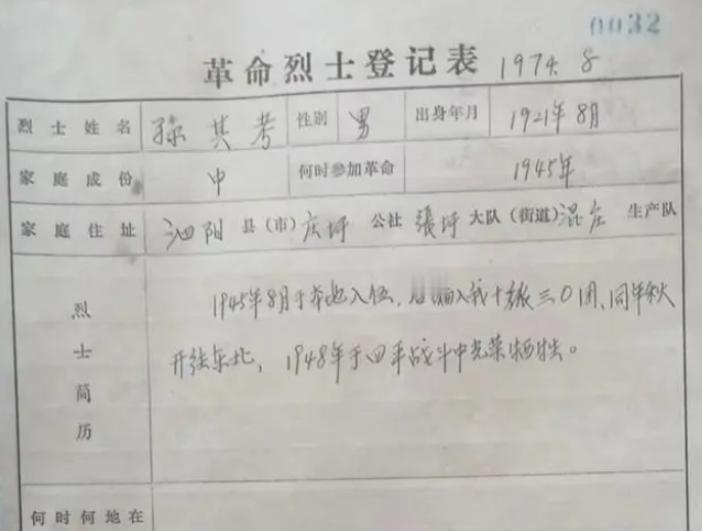

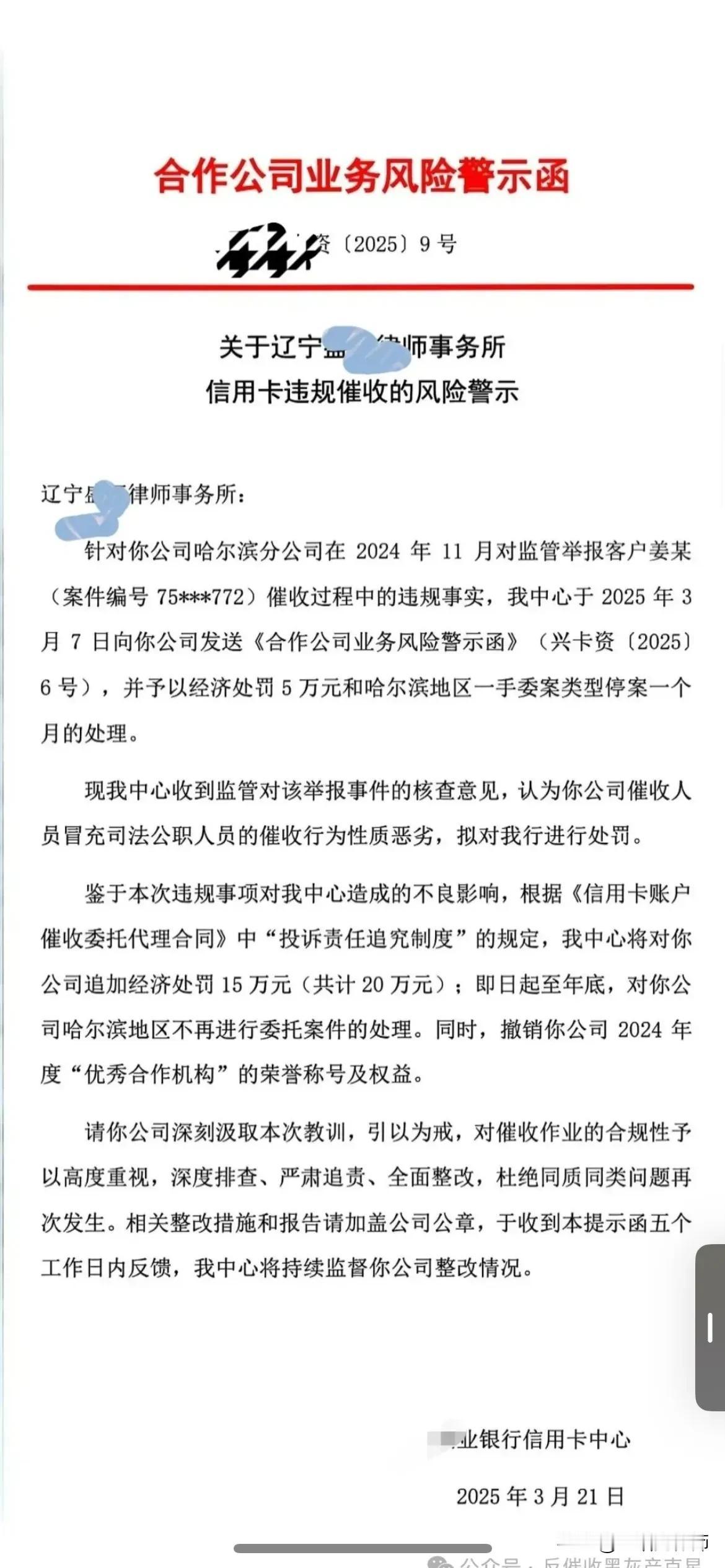

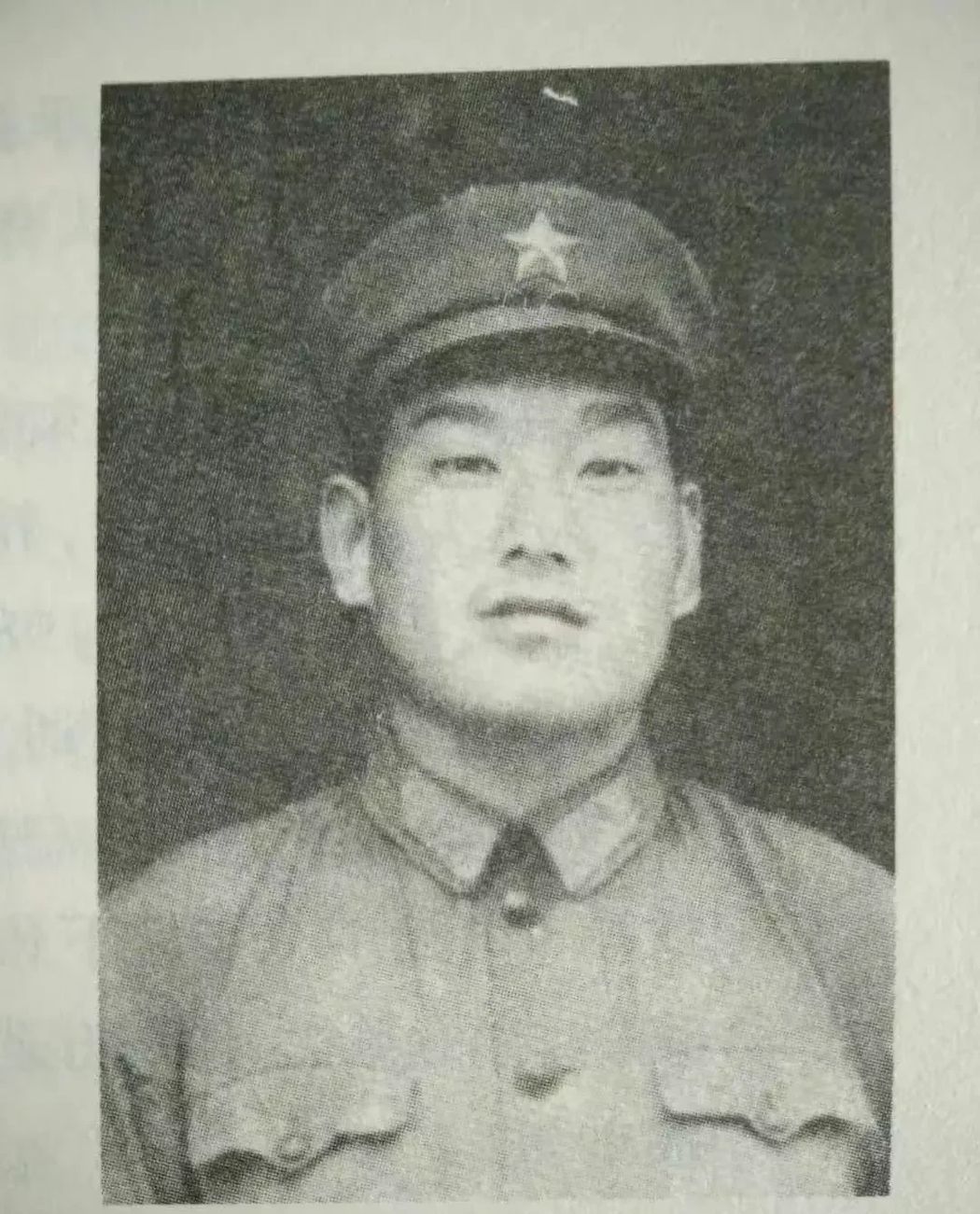

革命烈士证明被嘲讽成破烂玩意,辽宁革命军事馆拒收烈士证明,理由是并非名人,难道革命烈士也分三六九等吗? 1948年秋季的东北,四平战役正如火如荼地进行着。这场持续63天的战役,是中国人民解放军在解放东北过程中极为关键的一战。在这场血与火的考验中,一位名叫孙其考的连指导员与无数战友一起,用生命换来了胜利的曙光。 当炮火渐渐平息,战场上留下了4万名解放军将士的鲜血。他们中的许多人,如孙其考一样,成为了这场伟大战役的无名英雄。这场战役以歼灭国民党反动派6万8千余人的战果,为整个东北解放战局奠定了坚实基础。 七十多年后的今天,一张泛黄的革命烈士登记表,成为连接那段历史的珍贵纽带。这张记录着孙其考牺牲情况的文件,比起中华英烈网上那些粗略的记载,多了许多细节,多了一份真实的历史温度。 王先生偶然间收藏到这张珍贵的烈士登记表,内心无比珍视。当他看到辽宁革命军事馆正在征集烈士文物的消息时,立即萌生了捐赠的想法。"这是历史的记忆,应该让更多人知道这段往事,"王先生想着,"让孙其考烈士的事迹能够得到应有的纪念。" 四平战役,这个在中国革命史上具有决定性意义的战役,并非由几个著名将领单独完成。正是像孙其考这样的普通官兵,以血肉之躯筑起了胜利的长城。他们中的许多人,如尘埃般洒在历史的土壤里,没有显赫的名声,没有广为人知的事迹,但正是这些"尘埃",凝聚成了推动历史向前的伟大力量。 "一将功成万骨枯",这句古语道出了历史记载的残酷现实。大多数为国捐躯的烈士,最终都会被时间的洪流冲刷,逐渐模糊在厚重的历史书页中。而那些偶然保存下来的文物,如孙其考的烈士登记表,便成了历史记忆的重要载体,是对那段血与火的岁月最真实的见证。 王先生满怀期待地联系辽宁革命军事馆工作人员,却遭遇了令人寒心的回复:"你就是平时收藏,他跟你也不是直接亲属,他也不是什么名人,这种事情多了......"这番话如同一盆冷水,浇灭了王先生的热情。面对革命烈士被轻蔑对待,王先生立即反驳:"你这话让烈士寒心,难道解放战争不是靠他们打下来的吗?" 然而,对方的态度更加恶劣,直接称这份珍贵的烈士登记表为"破玩意",并质问道:"那破玩意那是啥玩意儿,给都能要吗?"最终,这位工作人员不耐烦地撂下两个字"好了",便终止了对话,甚至将王先生拉黑,拒收消息。 这一事件在社交平台曝光后引发了广泛关注。2025年4月28日,面对媒体采访,那位工作人员给出的解释是:"那天正在开车,看到王先生的信息就急了一下,才说出那句话......征集文物的话,是一定要有故事的。"随后,这位工作人员联系王先生道歉,并表示如果提供的是原件,可以进行专家鉴定,符合要求就可以作为史料文物征集。 然而,这样的解释和道歉并不能平息人们的愤怒。这背后的问题不仅仅是一次不当言论,而是对历史和烈士的根本态度。难道革命烈士也要分"三六九等"?只有"名人"烈士才值得纪念吗? 回顾历史,许多我们今天熟知的英雄人物,最初都是普通人。刘胡兰、王二小,他们生前并非"名人",正是因为他们的英勇事迹被记录和传颂,才成为几代人心中的榜样。1996年,中央军委决定在军队连以上单位悬挂八大英模照片:张思德、董存瑞、黄继光、邱少云、雷锋、苏宁、李向群、杨业功。这"八大英模"生前也都是普通战士,正是他们的精神和事迹,影响了一代又一代中国人。 辽宁革命军事馆工作人员提出的"有故事"标准,本身就值得商榷。孙其考烈士参与的四平战役,是关系到整个东北解放战局的重要战役,这难道不是"故事"吗?为国捐躯、英勇牺牲,这本身不就是最感人的"故事"吗? 这次事件不仅仅是对王先生的冒犯,更是对孙其考烈士及所有在战争中牺牲的无名英雄的不尊重。历史不应该只记录"名人",每一位为国家和民族利益而英勇牺牲的先烈,无论知名与否,都应该得到同等的尊重和纪念。 从某种意义上说,这一事件也反映了当下社会中的一些问题——对历史的淡漠、对烈士的遗忘,以及一些人对"名气"的过度崇拜。真正的历史,不仅由"大人物"书写,更是由无数"小人物"共同创造的。