1951年,黄金荣因多封举报信,引众怒,陈毅便让84岁黄金荣去扫大街,老蒋听说后,不禁嘲笑道:“陈毅太天真了!”

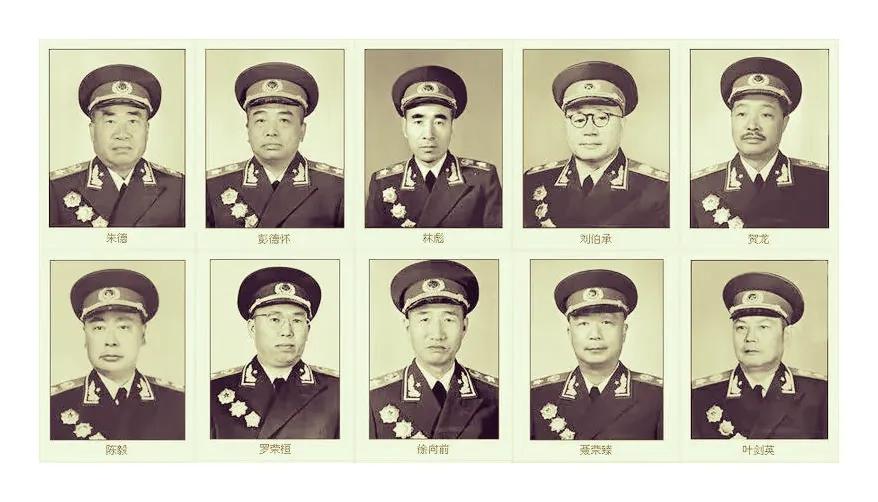

陈毅元帅是我国军事史上功勋卓著的革命家和军事家,他在共产党队伍初创时期即投身革命,为驱逐日本侵略者以及解放全国各地做出了巨大贡献。1947年,山东八路军与华中野战军合并为华东野战军后,陈毅担任这一新组建队伍的主要负责人。

尽管陈毅的军事成就斐然,但他曾坦言,“我的兴趣不在军事,更不在战争,我的兴趣在艺术。我愿意做记者,我喜欢写小说。”作为中国作家协会会员,陈毅热爱诗文,常以诗表达革命情怀。1936年,他在被困梅山的艰险环境中,创作了《梅岭三章》,以坚定的革命意志传递至死不渝的信念,激励了无数后来者。

陈毅一生写下700余首诗篇,尽管战争年代散佚不少,现存350多首作品仍展现了他广泛的题材涉猎和蓬勃的浩然之气。他被称为“诗人元帅”,郭沫若曾以“一柱南天百战身,将军本色是诗人”评价他的诗才与气节。此外,陈毅还热爱围棋,积极推动中日围棋交流,为中国围棋事业的发展做出了重要贡献。1973年,日本棋院追赠陈毅围棋名誉八段称号,以纪念他对围棋文化的推动。

作为一位将军,陈毅在生活中平易近人,但在指挥作战中严谨认真。他始终以国家和民族利益为重,展现了崇高的责任感与无私的奉献精神。他在弥留之际留给妻子儿女的遗言是:“……一直向前……战胜敌人……”

1951年的台湾,一则来自上海的新闻引起了蒋介石的注意。新闻中,曾经叱咤上海滩的"三大亨"之一黄金荣,正在"大世界"门前扫街。这位昔日的上海滩风云人物,如今却拿着一把普通的扫帚,清扫着他曾经呼风唤雨的地方。看到这一幕,蒋介石不禁发出一声嘲笑,认为陈毅的做法过于简单。然而,这个表面上看似简单的惩戒方式,实则暗含着更深层的政治智慧。

黄金荣的人生轨迹,从某种程度上映照着近代上海的变迁史。他出生在苏州一个普通家庭,年少时就展现出过人的聪明才智。最初,他只是一名普通的裱画学徒,但凭借着自己的胆识和智慧,逐步打入了法租界的权力圈层。在那个特殊的年代,租界制度为像黄金荣这样的人提供了一个特殊的发展空间。

在黄金荣的人生转折中,临城大劫案是一个重要节点。这起震惊中外的劫案中,他表现出的能力引起了各方的关注。特别是在一次营救法国主教雷狄的行动中,他的表现更是出色。这些功劳为他赢得了法租界当局的信任,使他在巡捕房的地位不断上升。

然而,权力往往与诱惑相伴。随着影响力的扩大,黄金荣开始涉足一些见不得光的行当。在上海的地下世界,他与杜月笙、张啸林并称"三大亨",在当时的上海,三大亨之间既有合作也有竞争,他们各自经营着自己的势力范围,但又不得不相互制衡。他开设赌场,参与鸦片贸易,与当时的官僚资本家有着千丝万缕的联系。

1939年10月,陈毅亲自指挥新四军一支队二团,伏击日军一个大队。经过整夜激战,我军取得全面胜利。战斗结束后,陈毅果断决定撤退,避免与增援的敌军再次交锋,从而减少不必要的伤亡。部队带着几十名伤员撤到一个隐蔽的小山村休整。

为避免打扰村民,陈毅要求部队不得敲开村民的家门,选择废弃的房屋、公祠、庙宇等地栖身。尽管已甩开敌军,他仍指示全员保持警戒,做好防御准备。团长王必成忙于安排布防后才发现陈毅不见了踪影,最终在一处羊圈内找到了这位司令员。

1947年莱芜战役是陈毅军事生涯的高光时刻。当时,国民党军采取南北夹击战术,试图在临沂歼灭华东野战军。面对敌人以密集队形步步推进的态势,我军处境十分危急,中央电示必要时可放弃临沂。但如何转危为安成为难题。

关键时刻,陈毅提出放弃临沂、北上突袭李仙洲集团的战略构想。他敏锐地分析出,南线敌军推进缓慢,北线敌军内部矛盾重重且兵力分散,是可以击破的目标。在他的启发下,粟裕制定了全盘战役计划。三天之内,华野主力歼灭国民党军5.6万人,成功扭转战局,莱芜战役也成为解放战争中的经典之作。

1958年,陈毅被任命为新中国外长,尽管他此前并无外交工作经验,但其卓越的沟通能力和敏锐的洞察力得到了国家领导人的充分信任。他以幽默、坦率的风格迅速适应外交舞台。在上任初期,他向妻子张茜坦言对这一岗位既有期待又有担忧。他预测自己的外交生涯可能会有四种结果,分别是无功无过、因病调离、因能力不足被撤职,或是轰轰烈烈地成就一番事业。尽管存在不确定性,陈毅仍以高度的责任感投入到新工作中。

张茜作为陈毅的妻子,不仅在生活中支持他,还成为外交事务中的重要协助者。在陈毅的鼓励下,张茜逐渐从幕后走向前台,参与女性外交事务。1962年接待印尼国父苏加诺时,张茜身着金黄色旗袍,以从容大气的形象赢得广泛赞誉。苏加诺夫人称赞她展现了中国女性的独特魅力。这种“夫人外交”不仅加强了中外交流,也为中国外交史增添了亮点。