1965年,陆小曼去世。翁香光前来料理后事,见四下无人,她解开陆小曼的衣扣,讥讽道:“凉薄之人,终究没有好下场!”

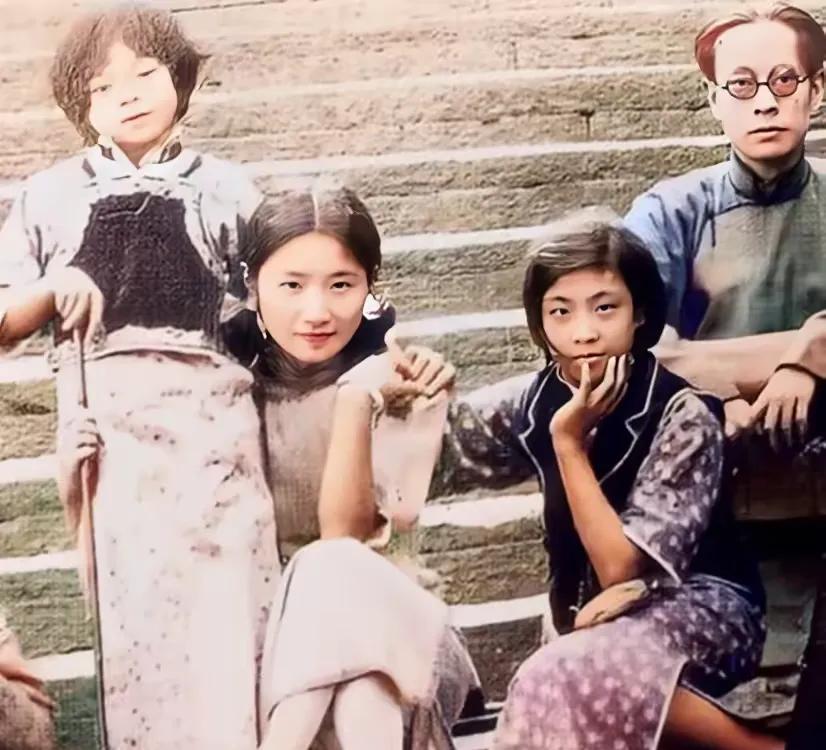

1951年一天,翁瑞午的大女儿翁香光红肿着眼睛,在街上奔跑。她刚刚失去了她一生的挚爱母亲,按理说,心中应该充满悲伤,但此时的她眼中更多的是愤怒。翁香光自小便是一个乖巧、孝顺的孩子,一直是母亲陈明榴的骄傲。然而,似乎她从未成为过父亲的骄傲。翁瑞午的心思似乎总是不在她身上,他对家庭的关注更是寥寥无几。

翁香光从小最羡慕的就是那些美满的家庭,而这样的简单幸福她在12岁那年就不再敢奢望。直到很久之后,她才从母亲的叹息中知道,父亲在那段时间频繁不回家,甚至搬出了家里,原因竟是那个死去丈夫的陆姆姨陆小曼。每次想到这一点,翁香光的心就一阵发紧。她无法理解,为什么父亲与陆小曼情投意合,为什么两人不直接结婚呢?

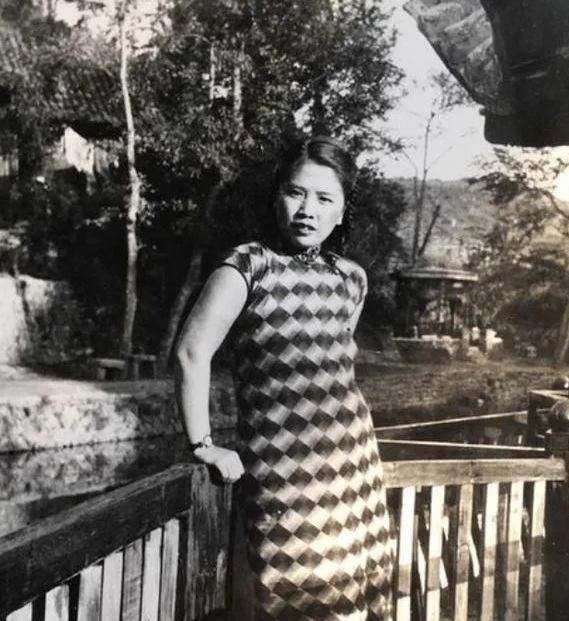

陆小曼出身高贵,家庭优渥,使得她在成长过程中享受到了良好的教育,琴棋书画无一不精。但同时,这样的背景也让她缺乏了最基本的生活自理能力。在丈夫去世后,陆小曼陷入了困境,连衣食住行都难以为继。为了生存,她决定依靠一个可靠的依附对象,而翁瑞午正是她的最佳选择。

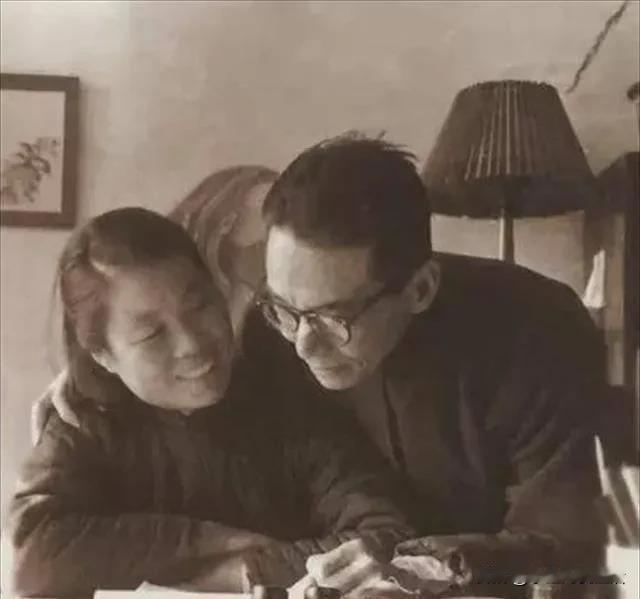

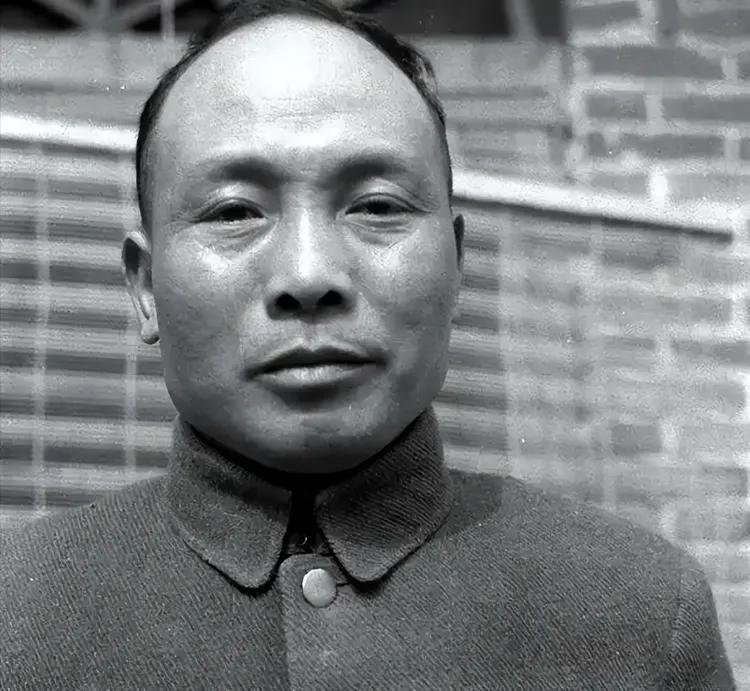

翁瑞午与陆小曼有着类似的背景,二人都曾有过无忧无虑的青年时代。翁瑞午热爱戏曲和绘画,家中藏有大量的古玩字画,成年后过得十分潇洒自在。同时,翁瑞午与陆小曼也有一个共同的嗜好——抽烟。通过徐志摩的介绍,两人第一次见面后便迅速成为了知己,彼此交流戏曲心得,互相依赖,甚至共同沉浸在抽烟的乐趣中。

然而,随着两人关系的不断升温,各种风言风语也开始传播开来,让徐志摩感到尴尬和困扰。徐志摩去世后,翁瑞午更加肆无忌惮,主动承担起照顾陆小曼的生活起居,甚至搬进了她的住所,将原配妻子和几个孩子都抛之脑后。

1965年的上海,一个寒冷的冬日,位于市区一处老式公寓内,昔日的民国才女陆小曼正在经历人生的最后时刻。这间不足二十平米的房间内,简陋的木床上铺着一条深色的旧棉被,床头摆放着几瓶药物,墙角堆着几幅未完成的画作,空气中弥漫着一股淡淡的药味。

此时的陆小曼已经面容枯槁,那双曾让无数文人墨客赞叹的明眸也失去了往日的神采。她静静地躺在床上,蜡黄的脸颊深深地凹陷下去,枯瘦的手指无力地搭在被子上。在她的床边,只有一位年过六旬的老佣人在默默守候,偶尔帮她擦拭额头的冷汗,递上一些温水。

这位曾经在上海滩纸醉金迷年代大放异彩的才女,如今却在这样一个普通的冬日里,悄无声息地走完了自己的一生。消息传出后,整个上海滩的文化圈都显得异常平静,仿佛这位昔日的风云人物早已被时代遗忘。

陆小曼去世的消息传到翁家后,翁瑞午的女儿翁香光主动请缨来料理后事。当她推开房门的那一刻,映入眼帘的是一个异常简陋的场景:房间里除了一张床、一个衣柜,就只剩下零星几件旧物,与陆小曼早年生活的奢华形成了鲜明的对比。

翁香光走到床前,屏退了守在一旁的老佣人。她望着床上的遗体,脸上浮现出复杂的表情。这个打破她家庭的女人,此刻已经了无生气地躺在面前。她伸手解开陆小曼的衣扣,准备为遗体更衣,嘴角却泛起一丝冷笑,低声说:“凉薄之人,终究没有好下场!”

1951年,陆小曼年仅28岁时,丧失了丈夫,这个年纪对她而言正是最好的时光。她也曾面临过许多选择,胡适曾提议安顿她,前夫王赓也曾提出复婚,周围的才子们也不乏其人,但她最终选择了有妇之夫的翁瑞午。许多人至今对她的选择感到困惑,像翁香光一样不解:“为什么偏偏要选择有妇之夫?”

陈明榴去世后不久,翁瑞午向陆小曼提出了结婚的请求。然而,面对这一请求,陆小曼竟要求翁瑞午去获得他家儿女的同意。这一要求令翁瑞午感到震惊,因为陆小曼一向是由感情主导的,从不太在乎他人的感受。为了满足陆小曼的要求,翁瑞午召集了家中的子女,征求他们的意见。同时,他还特意给远在美国的儿子写信,希望得到他的支持。

然而,翁瑞午的儿女们对此事并未表态,最终,翁瑞午的儿子在回信中明确表示,不希望知道关于这段婚姻的任何消息。这意味着,翁瑞午的儿女们并不赞成他和陆小曼结婚,得知此消息后,陆小曼也拒绝了翁瑞午的求婚。即使在之后的几年里,翁瑞午多次向她提出结婚的请求,陆小曼依然保持拒绝的态度。

两人虽然没有举行正式的婚礼,但他们依然被广泛视为一对伴侣。陆小曼在填写表格时也曾将翁瑞午写入家庭成员一栏。1960年翁瑞午去世后,陆小曼的生活陷入困境,翁香光多次伸出援手。那时,翁香光在上海市高级人民法院工作,每月的工资不高,每次去看望陆小曼时,都会留下20元钱。有一次,陆小曼交给她一张电话单,总额为20元。

为了帮她,翁香光甚至向单位借了20元,并分四个月偿还。在那个艰难的年代,翁香光工作单位养猪,节日期间给职工改善伙食,她会拿到一些肉,常常带去给陆小曼和父亲。