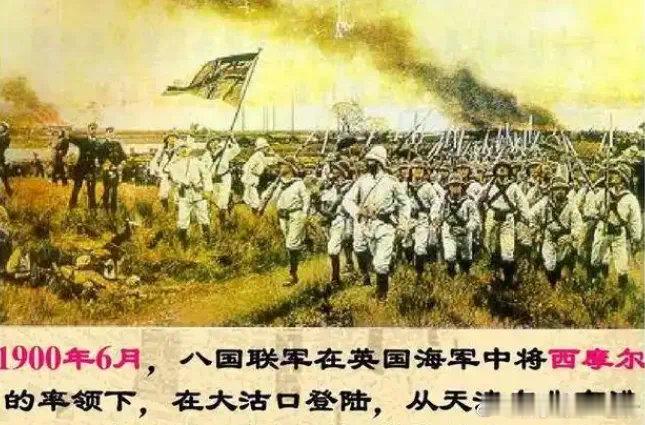

俄军明明有机会拿下乌克兰,久攻不下的真正原因,印证毛主席的一段预言。大俄怎么就把仗打成这样了呢,其实在冲突一开始,俄军是有机会做到速战速决,一举拿下胜利的,可没想到最后却被拖入了持久战,这到底是什么原因呢? 22年2月,俄军装甲洪流直扑基辅,本以为是场闪电突袭,结果却演变成持续三年的拉锯战。这让人不禁想起毛主席在《论持久战》中的论断:"战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中。" 如今乌克兰战场上的胶着态势,恰似这句话的现代注脚。 冲突初期,俄军凭借兵力优势兵分多路,甚至一度将乌军压缩至亚速海沿岸。但当他们深入乌克兰腹地时,却遭遇了意想不到的抵抗。 基辅市民用汽车组成路障,哈尔科夫居民用手机拍摄俄军动向,顿巴斯的老人用铁锹破坏铁路 —— 这种全民皆兵的态势,让俄军机械化部队寸步难行。 乌军的 "科技游击战" 更让俄军头疼。他们用民用无人机改装成自杀式炸弹,在蛇岛击沉俄军登陆舰;利用社交媒体实时共享俄军坐标,引导远程炮火精准打击。 这种 "小米加步枪" 的现代版,让俄军价值千万的防空系统形同虚设。 俄军始终没能摆脱 "大兵团作战" 的路径依赖。他们沿用苏联时期的装甲突击战术,却忽视了现代战场的 "发现即摧毁" 特性。 当乌军使用 "海马斯" 火箭炮将俄军弹药库化为废墟时,俄军指挥官还在沿用二战时期的无线电静默纪律,导致部队陷入信息孤岛。 相比之下,乌军构建的 "星链 + 无人机" 侦察网络,让战场透明度提升了一个维度。 他们通过商业卫星获取俄军部署信息,用 FPV 无人机进行自杀式攻击,甚至开发出 "无人机蜂群" 战术,让俄军黑海舰队旗舰 "莫斯科" 号葬身海底。 这种 "不对称作战" 策略,正是毛主席 "你打你的,我打我的" 思想的当代演绎。 俄军始终围绕 "连接克里米亚走廊" 展开行动,这种对土地的执念反而成了战略包袱。他们在赫尔松州的渡口反复争夺,在巴赫穆特的废墟中消耗精锐,却忽略了 "存人失地,人地皆存" 的古训。 反观乌军,将每寸土地都变成 "绞肉机",用城市游击战迟滞俄军推进,为西方军援争取时间。 这种消耗战模式,恰好印证了毛主席对 "持久战" 的预判:"中国会亡吗?答复:不会亡,最后胜利是中国的。 中国能够速胜吗?答复:不能速胜,抗日战争是持久战。" 只不过,这里的 "中国" 换成了乌克兰,"日本" 换成了俄罗斯。 回顾中国抗日战争,正面战场的正规战与敌后战场的游击战相互配合,最终拖垮了日本侵略者。 俄乌战场同样如此,乌军的正规军与民间抵抗组织形成 "双重战场",让俄军顾此失彼。而俄军的教训在于,单纯依靠军事力量压制,忽视了 "兵民是胜利之本" 的真谛。 这场战争给世人敲响警钟:在现代战争中,民心向背比武器优劣更重要,人民战争比钢铁洪流更持久。 当无人机掠过顿巴斯的麦田,当老人在废墟中举起反坦克导弹,我们看到的不仅是战火纷飞,更是 "人民战争" 这一经典理论的现代回响。 你认为俄军还有机会扭转战局吗?如果战争持续下去,乌克兰的 "人民战争" 模式是否会成为小国对抗大国的新范式?欢迎在评论区分享你的见解。

用户54xxx63

真相是,军民死伤比例,喜欢大规模战争的俄乌战争,平民死伤竟然没有美国,以色列这样精确导弹轰炸下的平民死伤率高,什么了什么。