1955年,中央派人到朝鲜,打算给牺牲的毛岸英迁坟,谁知,一个朝鲜妇女却出来阻拦:“墓中之人是我儿子,你们不许动他!”

1922年10月,湖南长沙的湘江澄澈见底,秋色渐浓。在这片土地上,毛泽东亲自组织了一场湖南手工业中心六千多名泥木工人的大罢工,并取得了决定性的胜利。同年10月24日,在罢工胜利的鞭炮声与欢呼声中,毛泽东的长子毛岸英诞生。毛泽东为他取名“岸英”,寓意希望他能如湘江边伟岸的树木一般,成为国家的栋梁之材。

1936年底,毛岸英被送往苏联莫斯科郊外的第二国际儿童院,在那里度过了五年时间。他不同于其他孩子喜欢玩耍,更热衷于阅读与军事、政治和时事相关的书籍。1941年6月,德国发动对苏联的闪电战,苏德战争全面爆发。战争激发了许多少年的从军热情,毛岸英也不例外。他希望能奔赴前线与法西斯作战,但苏联有明确规定,国际儿童院的孩子不得参军。

毛岸英并未因此放弃。他在1942年5月写信给斯大林,表达自己参军的愿望。他在信中写道:“我不能看着德国法西斯的铁蹄蹂躏您的国土,我要替千千万万被杀害的爱好和平的人们报仇。”他的决心最终得到认可。同年下半年,在共产国际的安排下,毛岸英进入军事速成班学习六个月,之后又转至伊万诺沃苏雅士官学校继续深造。

1943年,毛岸英以优异成绩从军校毕业,获授中尉军衔。彼时,苏德战争已进入苏联反攻阶段,战火蔓延至苏联国界之外。满腔热血的毛岸英主动申请上前线,随部队转战欧洲战场,先后参加了解放白俄罗斯、波兰和捷克的战斗。

1955年深秋,朝鲜北部的山区依然保持着肃穆的气氛。这天,几辆来自中国的军用卡车缓缓驶入一个偏僻的小山村。车上下来的工作人员,带着一份特殊的任务:迁移在抗美援朝战争中牺牲的志愿军战士毛岸英的墓地。

当工作人员找到那座安静的墓地时,意外地发现墓前早已摆放着新鲜的野花。不一会儿,一位头发花白的朝鲜妇女匆匆赶来,她神情激动地拦在墓前,用略显生涩的中文表示这是她儿子的坟墓,任何人都不能移动。这位老妇人就是当地村民朴真真。

那是1952年的春天,中国人民志愿军司令部在这个偏僻的山村设立了临时驻地。当时的朴真真刚刚失去了儿子,独自带着年幼的孙女艰难度日。在志愿军官兵中,有一位年轻的刘姓秘书特别引人注目。

这位"刘秘书"不仅长相英俊,更重要的是为人热心,经常主动帮助当地百姓。他会抽空帮村民们挑水、修屋顶、搬运物资。渐渐地,他成了村里最受欢迎的志愿军官兵之一。看到朴真真祖孙二人的困境,他经常在工作之余来到朴真真家帮忙,有时则教朴真真的孙女说简单的中国话。慢慢地,这位年轻人就像一个贴心的儿子一样,走进了朴真真的生活。

他待人接物十分谦和,从不摆架子,也从不提及自己的家世。谁也没想到,这个经常帮助别人的年轻人,会在一次空袭中永远地离开了。而更让人没有想到的是,这位普通的"刘秘书",竟然会是中国最高领导人毛泽东的儿子。对朴真真来说,墓中长眠的不仅是一位志愿军战士,更是她在异国他乡视如己出的"儿子"。

毛岸英的一生始终被一句话深刻影响:“因为你是毛泽东的儿子。”正因为这个身份,他自幼便难以享受父爱。8岁时,他亲眼目睹母亲杨开慧被敌人押走枪杀。1946年回到延安,他身上的苏联军装被毛泽东要求换掉;

他在家中吃了两天“小灶”就被送去机关食堂;本该担任重要岗位的他却被派到田间和农民一起学种地。甚至他的婚事也因未婚妻刘思齐的年龄差两个月而被推迟两年。结婚时,仪式从简,仅在菊香书屋准备了一桌饭菜。

1946年初春,毛岸英回到阔别多年的祖国,同年加入中国共产党。毛泽东要求他“补上劳动大学这一课”,他便前往延安柳林区吴家枣园,拜吴满有为师学习农活。在吴家,毛岸英开荒种地,从生疏到熟练,在劳动中不断磨练意志。即便手上磨出血泡,手腕被镢头震得疼痛,他也从未退缩。

1950年,毛岸英随志愿军入朝作战,担任俄语翻译兼机要秘书。在志愿军司令部,他审讯美军战俘,参与撰写重要文件,展现了非凡的才华和勤奋的作风。入朝后仅几天,他便连续工作超过30小时,完成了一份重要电报。他在朝鲜战场上与普通官兵无异,谦虚、能干、朴实,除了少数领导知道他的身份外,其他人只视他为一名普通战士。

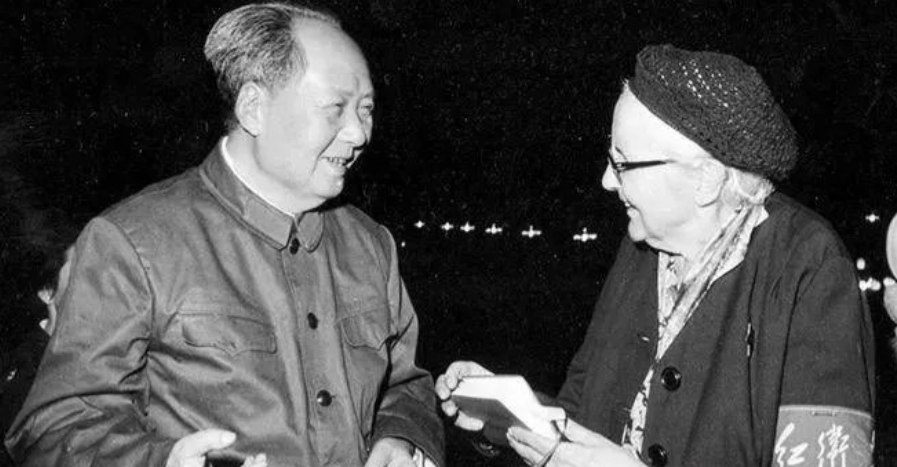

毛泽东的态度始终明确:“谁叫他是毛泽东的儿子!他不去谁还去!”在志愿军入朝期间,毛岸英以高度的责任感完成每一项任务。1950年11月,他在大榆洞的一次敌机轰炸中牺牲,年仅28岁。毛泽东得知消息后表现出巨大的克制,却在多年后依然保留着毛岸英的遗物。那几件简单的衣物被他小心珍藏了26年,直到1990年清理遗物时才被发现。

毛岸英的牺牲后,毛泽东与许多人提到他的儿子。一次,他对英雄黄继光的母亲说:“你失去了一个儿子,我也失去了一个儿子,他们牺牲得光荣。”毛岸英的遗孀刘思齐曾问毛泽东:“岸英做您的儿子合格吗?”毛泽东回答:“合格,他是我的骄傲!”