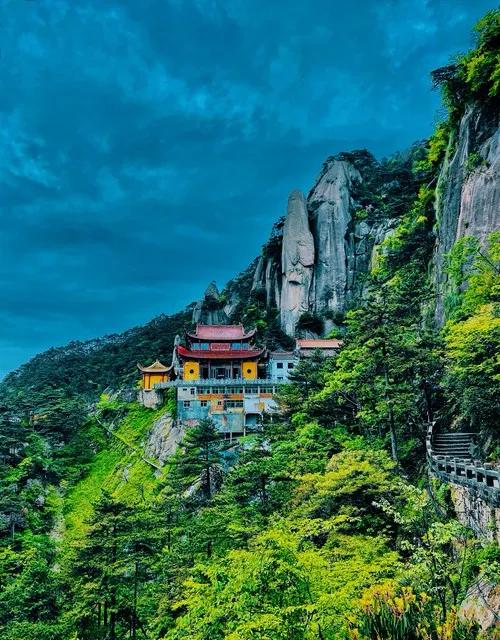

九华山:从“九子莲华”到“莲花佛国”的奇幻史诗 ——一座山如何被诗仙、地藏王与肉身菩萨共同书写千年传奇 在中国名山谱系中,九华山是一个独特的存在。它既有“东南第一山”的险峻风光,又是地藏菩萨道场,更藏着李白醉酒改名的诗坛轶事、金乔觉借袈裟覆盖九峰的佛门传奇,甚至肉身菩萨千年不腐的未解之谜。今天,让我们穿越时空,揭开这座灵山从“九子山”到“九华山”的奇幻蜕变史 一、李白“醉酒改山名”:一场诗人的浪漫豪赌 公元753年的初春,积雪未消的九子山迎来了一位醉醺醺的“游客”——诗仙李白。在好友韦仲堪的邀约下,李白从秋浦(今安徽池州)一路行至青阳,踏入五溪亭。酒过三巡,李白醉眼朦胧望向群山,只见九峰层叠如莲花绽放,云雾缭绕间宛如“出水芙蓉”。他当即拍案叫绝:“此山当名九华(花)山!”并挥毫写下“妙有分二气,灵山开九华”的诗句。 -韦仲堪为讨李白欢心,特酿“专供酒”,连朝廷大臣都无缘品尝。 - 李白登临六泉口时,见六股泉水喷涌如“六位水姑娘起舞”,直呼“妙哉”! - 这场改名不仅成就了九华山的雅号,更让“九华”一词从此成为中国文化中“二、地藏菩萨道场:新罗王子的“袈裟覆九峰”奇谭 九华山真正走向佛教圣地的转折,源于一位异国僧人的传奇。公元719年,新罗国(今朝鲜半岛)王子金乔觉渡海来华,身披袈裟、手持锡杖,最终驻足九华山苦修。他向当地豪绅闵公乞一袈裟之地栖身,谁知袈裟一展竟覆盖九十九峰!闵公惊为天人,当即献山皈依,其子更成为金乔觉首位弟子。 历史高光: 肉身成道:金乔觉99岁圆寂后,肉身三年不腐,僧众认定其为地藏菩萨化身,建“肉身宝殿”供奉,至今香火不绝。 -国际道场:唐代起,九华山成为中韩佛教交流枢纽,甚至吸引日本僧侣前来朝圣。 -地藏精神:金乔觉“地狱不空,誓不成佛”的大愿,与九华山险峻孤绝的地貌形成奇妙呼应,暗合佛教“苦修证道”的哲学。 三、佛道交融:仙人与凡人的“同台竞技” 九华山的宗教史远早于佛教传入。东晋时期,天竺僧人杯渡禅师已在此建庵修行;而道教传说中,西汉陵阳县令窦子明更在九华山炼丹飞升,其女亦成仙而去。这种佛道共生的奇观,让九华山成为“灵性试验场”: 冲突与融合 杯渡禅师的“神通”:传说他以木杯渡河、驯服猛虎,用异术吸引信众。 -张果老的驴蹄印:八仙之一的张果老曾骑白驴至九华,石上蹄痕至今可见。 肉身菩萨之谜:九华山现存15尊肉身菩萨,修行者临终前发愿留身度人,其肉身千年不腐的科学解释至今成谜。 四、历史大事件:从帝王敕封到文化烙印 时间轴上的九华山: 1. 东晋隆安五年(401年):杯渡禅师建“九华庵”,佛教始传。 2. 唐至德二年(757年):金乔觉获赐“化城寺”,九华山佛教根基奠定。 3. 明万历年间:朝廷敕封“护国肉身宝塔”,无瑕和尚百岁圆寂成“应身菩萨”。 4. 1914年:肉身殿重修,黎元洪题匾“地藏大愿”,九华山国际影响力达顶峰。 5. 2001年:设立九华山风景区管委会,现代旅游与宗教文化并轨。 五、为何九华山让人“一见惊魂魄”? 刘禹锡曾叹:“奇峰一见惊魂魄”,而九华山的魅力远不止自然与宗教: 王安石、苏辙、王阳明等均在此留下诗篇,李白更以“天河挂绿水”定义其美学。 99座花岗岩峰丛、十王峰(1342米)的断块山体,塑造出“群峰竞秀、流泉飞瀑”的视觉震撼。 九华街的素斋、闵园竹海的茶香,让灵山与凡俗完美交融。 九华山的故事,是诗与禅的碰撞、人与神的对话、自然与信仰的交织。下次当你仰望十王峰的云海,或凝视肉身殿的长明灯时,不妨想象——李白是否仍在某处举杯邀月?金地藏是否仍以肉身守护众生?这座山,永远在等待下一个读懂它传奇的旅人。