1979年中越战争,班长黄招强掩护战士撤退,在清点人数时,他习惯性的喊了句“口令”,然而就是他的这一句话,拯救了整个队伍。

黄招强出生在1958年广东的一个普通农民家庭。家境贫困让黄招强早早就懂得了勤奋和责任。1970年代末,越南在中国边境的侵扰让黄招强感受到了前所未有的压力。不断有新闻传来,越南侵犯中国领土的报道让他愤怒不已。随着战争的阴云笼罩边境,黄招强心中燃起了强烈的报国之志,他渴望成为保卫国家的力量,守护祖国的领土完整。

1977年,19岁的黄招强决心投身军营,去实现他保家卫国的理想。告别了亲人和家乡,他迈出了参军的步伐,进入了解放军第41军121师361团4连7班。初入军营,他面对严格的军事训练,身体的极限和高强度的任务对他是巨大的挑战。然而,黄招强凭借着出色的体能和坚韧的意志力,在各种训练中脱颖而出。不论是艰苦的体能训练,还是复杂的战术演练,他都始终位居前列,展现出非凡的军事素质。不到一年,他因表现出色被提拔为班长,成为部队中的骨干力量。

1979年初,越南的挑衅行为使得中越边境局势更加紧张。国家决定发动对越自卫反击战,黄招强和他的战友们迎来了战争的洗礼。2月18日,41军接到命令,前往809号高地执行穿插作战任务。

行进途中,部队遭遇了敌人的猛烈火力封锁,情况异常紧急。面对敌人的压迫,黄招强和战友们没有退缩,而是顽强地与敌人展开了殊死搏斗。在这场短暂却激烈的战斗中,黄招强毫不犹豫地冲向敌人阵地,凭借自己过硬的枪法和果敢的行动,成功消灭了两名敌军,为部队突破敌人的封锁点创造了条件。

在随后的战斗中,黄招强的英勇表现进一步展现出来。在向高平宗梅村进军时,黄招强担负着掩护担架队和后勤供应的任务,一直位于队伍的后方。尽管如此,他始终保持警觉,紧随部队的步伐。

当黄招强终于赶到宗梅村时,他的眼前是一场激烈的交火。战友陈武贤正与一名越军特工展开搏斗,黄招强毫不犹豫地端起步枪,迅速将这名敌特击毙。紧接着,8名越军士兵冲了过来,他们边攻击边喊着要捉活口。黄招强没有丝毫犹豫,果断开火,几乎凭借一己之力与敌人展开搏斗,阻止了敌人的进一步进攻。

黄招强的勇敢和果断,不仅体现在一次次的冲锋中,也在于他如何在最危险的时刻保持冷静、精准反击。

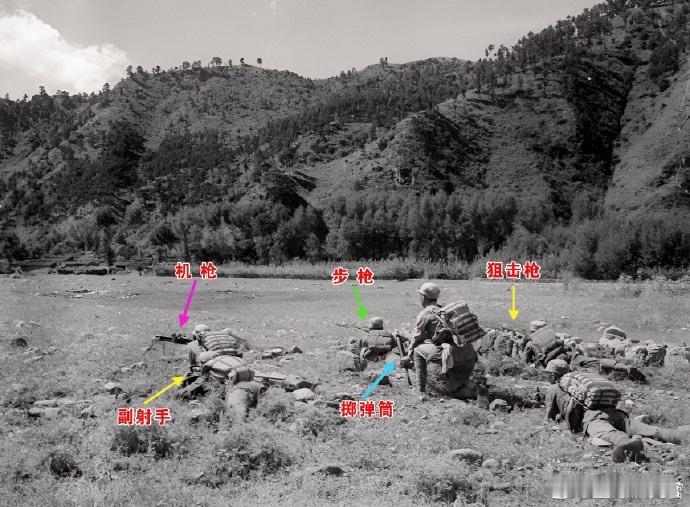

一次战斗后,黄招强奉命率领一支小分队,担负起掩护伤员安全撤退的重任。这个任务,看似简单,实则凶险万分。 他们所要经过的,是一段险象环生的撤退路线。道路两旁,陡峭的山崖直插云霄,脚下,湍急的河流咆哮怒吼。整个地形复杂多变,易守难攻,稍有不慎,就可能陷入敌军的包围圈。 面对这样的困境,黄招强没有退缩,他沉着冷静,当机立断。凭借多年的军旅经验,他敏锐地判断出,这样的地形很可能隐藏着敌军的伏兵。于是,他谨慎地带领队伍前行,时刻保持高度警惕。 在行军途中,黄招强特意叮嘱每一位战士,要牢记"口令"二字。他说:"同志们,从现在开始,'胜利'就是我们的暗号,是我们生死相依的信物。无论发生什么,都不能忘记这个口令!"战士们听后,个个点头应是,心中升起一股安全感。有黄班长在,他们什么都不用担心。 果不其然,就在队伍即将通过一座吊桥时,意外突然发生。就在这千钧一发的时刻,黄招强仿佛心有灵犀,大喝一声"口令",同时端起了手中的武器。紧接着,他向队伍中几个面露慌张的陌生面孔连发质问。然而,那几个人支支吾吾,没有一个能说出正确暗号。黄招强心中了然,这些人,分明是混入队伍的敌军奸细! 枪声骤然响起,奸细应声倒地。然而,这仅仅是一个开始。伴随着一声令人胆寒的呐喊,隐藏在暗处的敌军突然发起了疯狂的进攻,枪林弹雨瞬间笼罩了整个队伍,战士们陷入了苦战。 形势万分危急,但黄招强没有慌乱。他沉着应战,指挥若定,在枪林弹雨中机智地运用战术,率领战士们与敌人浴血肉搏。激战中,黄招强身先士卒,冲锋在前,一次次带领队伍突破敌军的火力封锁。慢慢地,在黄招强的带领下,战士们渐渐扭转了战局。 硝烟散尽,这场恶战终于以我军的胜利而告终。后来人们得知,在那座吊桥的两端,敌军都潜伏着重兵,如果不是黄招强机警地设置了口令,恐怕整个队伍都难以幸免。是黄招强的睿智和果敢,是他在生死关头喊出的那一声"口令",拯救了整支队伍,创造了一个奇迹。

君子博学而日省已身

真英雄,有勇有谋