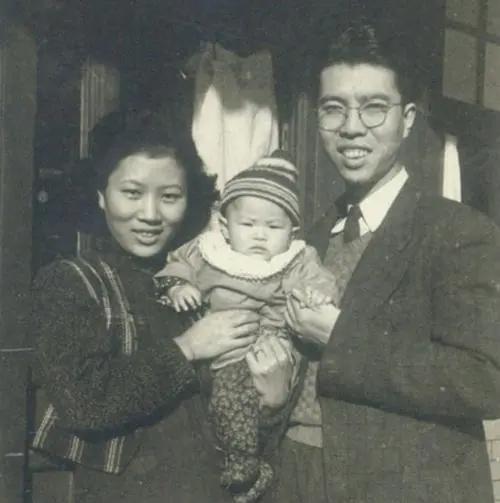

1948年,男子坚持要给刚出生3天的女儿开刀放血,他割开女儿后背溃烂处,挤出黑血块,看着奄奄一息的孩子,妻子吓得瘫软在地,他却因此攻克了致死率100%的皮下坏疽症。 1948年,当张金哲的女儿出生后,夫妻俩充满期待的心情却很快被打破——新生儿的背部出现了异常的症状,经医生诊断为当时流行的“皮下坏疽”,一种致命的传染病。 在那个医疗条件尚不完善的年代,这种病几乎没有任何治愈的希望。面对无助的情境,张金哲做出了一个决定,这个决定改变了他和无数患者的命运。 张金哲出生在天津,他的人生早期并没有显赫的背景。与许多同龄人一样,他目睹了战争的摧残,选择投身医学,立志用自己的双手为更多人带去希望。经过燕京大学的医学教育,他不仅学习了丰富的医学知识,还在北京大学医学院等机构深造,为他日后的成就打下了坚实的基础。 张金哲一直有着强烈的民族气节,在选择学术道路时,他拒绝了日本人提出的帮助转校建议,坚决依靠自己的能力走向医学的殿堂。 在他走上医学研究道路的过程中,张金哲深受自己一位恩师的影响。恩师的孩子因患白喉而早逝,这让他意识到小儿外科人才的紧缺及对该领域的重视。 白喉是严重的急性呼吸道疾病,曾在20世纪初肆虐,尤其是对儿童的威胁巨大。尽管疫苗的出现后来逐渐抑制了白喉的蔓延,但张金哲的决心并未止步。他决定深入小儿外科的研究,投身于更多能为儿童健康带来福祉的医疗创新中。 1948年,新生儿皮下坏疽在中国大范围爆发,这种病的致死率接近百分之百,且极具传染性。面对这场危机,医院的医护人员束手无策,张金哲却在大量文献阅读和临床观察后提出了一种大胆的治疗方案——“刀切”。 这种治疗方法要求在疾病初期,迅速用刀切开溃烂的部位,将脓血排出,清除坏死组织。尽管这一方法没有临床数据支持,许多同行对此持怀疑态度,但张金哲相信,越早干预,病情越能得到遏制。 一天,张金哲下班后来到菜市场为怀孕的妻子买些鲜鱼。看着鱼贩熟练地刮去鱼鳞和内脏,他突然有了一个想法:如果能像处理鱼一样,将感染的腐肉组织去除,是否就能遏制病情?这个想法让他的内心久违地燃起了希望的火。在此时,张金哲的亲生女儿也被确诊为皮下坏疽。 那年的一个深夜,北京协和医院的手术室灯火通明。张金哲抱着出生才3天的女儿,踏进了那个他再熟悉不过的房间。但这一次,他不再是那个在无影灯下拯救生命的英雄,而是一个将希望和绝望全部交付在刀尖上的父亲。 助手已经将一切准备就绪。张金哲深吸一口气,持刀划开了女儿背部溃烂的皮肤。刀尖触及脓肿时,黑色的血块和腐肉溢了出来,在洁白的纱布上格外刺眼。 他必须一点一点将这些已经坏死的组织清创。整个过程中,张金哲的手始终稳如磐石,内心却犹如火山般翻江倒海。手术刀下是自己的骨肉,稍有不慎就会酿成无法挽回的悲剧,这是怎样的一种煎熬!然而为了女儿,为了所有皮下坏疽的婴儿,他必须坚持下去。 随着最后一点坏死组织被清除,手术接近了尾声。张金哲用颤抖的双手缝合伤口,心中默默祈祷:孩子,你一定要挺过去啊!手术室外,他的妻子已经几近崩溃。作为一个母亲,她无法理解丈夫为何要在自己的孩子身上冒这个险,甚至怀疑他是否还有人性。当张金哲走出手术室时,妻子瘫软在地上,泣不成声。他知道,自己不仅背负着女儿的生命,也背负着妻子的信任。 术后第二天,奇迹出现了!原本奄奄一息的女婴竟然恢复了生命体征,体温逐渐趋于正常,背部的伤口也开始结痂。张金哲泪流满面地抱着女儿,心中的石头终于落了地。他知道,这不仅仅是自己孩子的重生,更是无数婴儿的新生! 消息很快传开了。医院的领导对张金哲的勇气和智慧大加赞赏,并号召全国的医疗机构推广这一治疗方法。一时间,张金哲成了医学界的明星。然而对他而言,最大的欣慰莫过于看到一个个罹患皮下坏疽的婴儿在自己和同事们的努力下重获新生。那一双双清澈明亮的眼睛,就是对他最好的褒奖。 在抗美援朝期间,张金哲两度赴朝鲜,积极推广麻醉学知识,带领医生们在战场上处理复杂的伤情。他的贡献不仅仅体现在手术台上,还体现在他对医疗设备的改进和技术的推广上。作为小儿外科领域的重要人物,张金哲不仅为中国医疗事业贡献了毕生精力,还获得了国际同行的高度认可。 张金哲的职业生涯中有许多荣誉与奖项,1997年,他被评为中国工程院院士,成为中国医学界的重要人物。然而,他依然保持着对医学本质的追求和对患者的尊重。在他的心中,医德和责任始终是医生最基本的要求,尊重病人,倾听病人的需求,是他作为医生的核心理念。 张金哲的生命虽然在2022年画上了句号,但他的医学贡献、他的教育理念以及他为医学事业做出的所有努力,至今仍影响着一代又一代的医生。在他的指导下,许多医学人才走上了专业的道路,继续为无数患者带来希望。