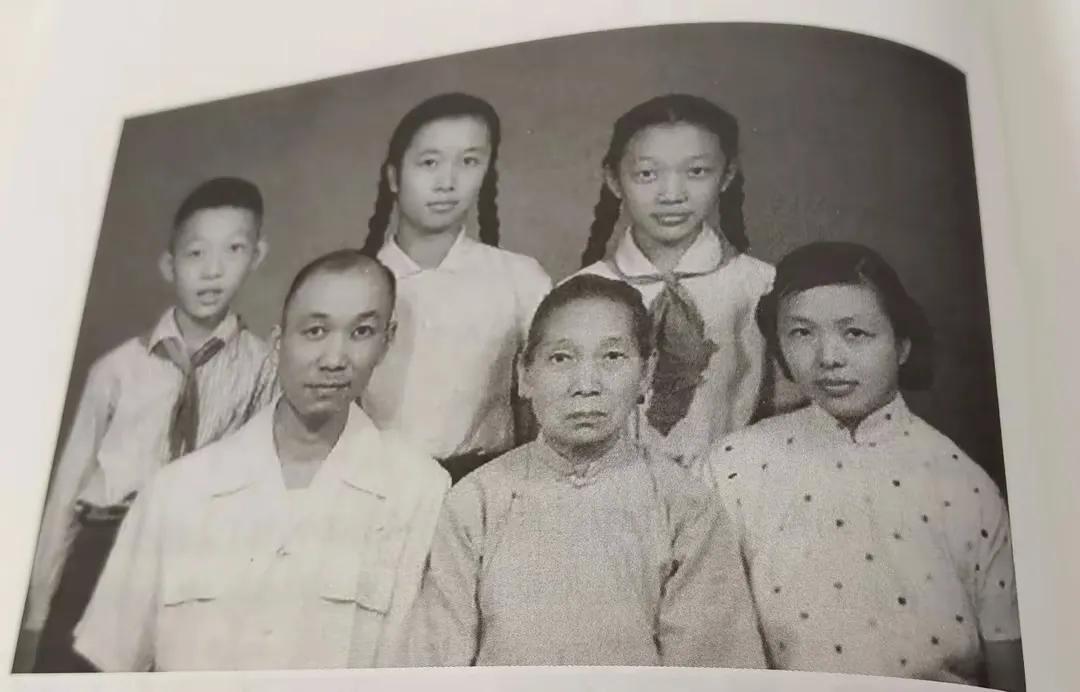

1903年,主张“一夫一妻”制的梁启超,走进了17岁丫鬟王桂荃的房间,大汗淋漓后,他严肃地说:“以后生了孩子也不能喊你娘!对外你还是丫鬟!”突然,一女子推门而入,王桂荃吓到脸色煞白…… 她一生未被冠以“夫人”之名,墓碑上仅刻“王桂荃”三字 但是却在梁启超家族的命运长卷中,以沉默的笔触写下最动人的章节。 她是原配李蕙仙的陪嫁丫鬟王桂荃,也是梁启超事实上的“二夫人”,更是九个孩子的“娘”。 那么身为两家一份子的王桂荃,背后到底有着怎样感人的故事? 1886年,四川广元农家女王来喜被卖作丫鬟,后被李蕙仙收为陪嫁,正式进入梁家。 因勤劳能干,他深得梁启超夫妇的喜喜欢,梁启超更亲自为她改名叫“桂荃”。 王桂荃以为自己的一生都将以丫鬟的身份在梁家度过。 但是1903年,她的命运却发生了改变,而这一切的安排者就是梁启超的夫人李蕙仙。 原来李蕙仙体弱多病,结婚多年只有一个儿子,为了良家香火的考虑,决定为梁启超纳妾。 思索多日后,李蕙仙决定选定王桂荃,众所周知,梁启超主张一夫一妻,这个提议他自然不会同意。 后在李蕙仙的苦心劝说下,梁启超这才不得已而点头,而身为丫鬟的王桂荃,也只能默认这个安排。 这段婚姻没有婚礼、没有名分,梁启超甚至因“一夫一妻”的维新主张羞于公开承认。 新婚之夜,梁启超很直白地说:“对外你还是丫鬟,生了孩子也不能喊你娘!” 就在这时,原配李蕙仙推门而入,王桂荃吓得浑身发抖,但李蕙仙安慰她说:“以后你就是梁家人,不要有太多顾虑!” 面对身份上的困境,王桂荃选择以沉默成全,对外自称“王姑娘”,对内操持全家衣食住行。 李蕙仙在世时,她诞下四子二女却让孩子称嫡母为“妈”,唤自己“王姨”。 梁启超与李蕙仙通信中,她永远是“王姑娘”或“王姨”,至死未被写入族谱。 戊戌变法失败后,梁启超流亡日本,李蕙仙携子女投奔,王桂荃独守北京老宅守护梁氏藏书与家产。 1913年举家迁居天津,她成为实际上的“大管家”,为了经济宽裕,她变卖嫁妆补贴家用,精打细算维持梁家体面。 1924年李蕙仙病逝,她独自安抚悲痛欲绝的梁启超,连夜缝制孝服。 1929年梁启超临终前,将九个子女(包括李蕙仙所生三子)交到她手中,只留下一句“往后这个家,全靠你了”。 梁启超去世时,王桂荃最小的孩子梁思礼仅4岁,梁家财产被冻结,她变卖家具、典当字画,却坚持“再难也要供孩子读书”: 为了送梁思成赴美留学,她当掉最后一件绸衫。 抗战期间,她带幼子逃难至四川,在草棚里教孩子打算盘、背诗词。 她常对子女说:“你们爹的学问像海,我这辈子就指望你们游过去。 1968年,在那个特殊年代,82岁的王桂荃遭遇了不公平,孤独地死在了一个破草房里。 临终前,她将珍藏的梁启超手稿缝入棉袄,嘱咐看守说:“等世道好了,交给国家。” 后来梁家子女偷偷捡回骨灰,藏于墙缝二十年。 1995年,梁氏后人将她的骨灰与梁启超、李蕙仙合葬,墓碑上补刻“王桂荃”三字。 王桂荃的故事,是中国近代史宏大叙事下的一曲幽微弦音。 她不是新女性,却以旧式女子的坚韧撑起维新领袖的屋檐。 她未读过西学,却用最朴素的智慧培育出院士、学者。 梁思成晚年回忆:“娘把一生切成碎片,全填进了梁家的裂缝里。” 或许正是这种“无我”的奉献,让她在等级森严的旧式家庭中,赢得了超越名分的敬意。 梁家子女秘密为她立碑时,碑文无头衔无颂词,只刻九个孩子的名字,如九颗星辰拱卫明月。 她不是梁启超的“夫人”,却是梁氏家族真正的“母亲”。 当我们在史册中追寻梁启超的启蒙之光时,亦不该忘记那道默默照亮书桌的烛。 虽然它没有名字,却温暖了整段黑暗……