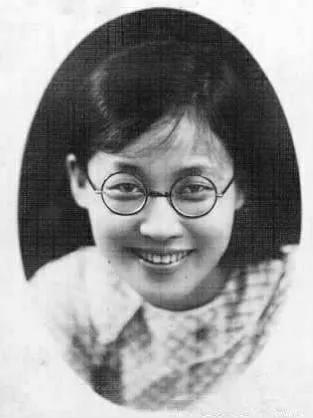

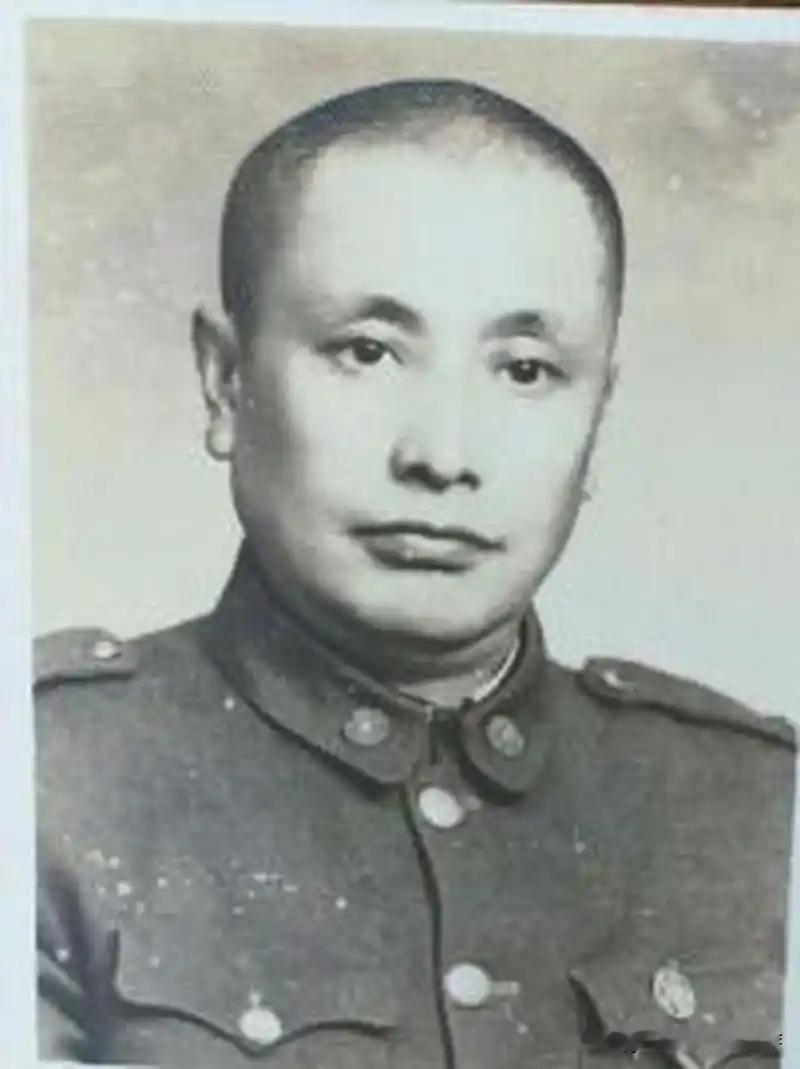

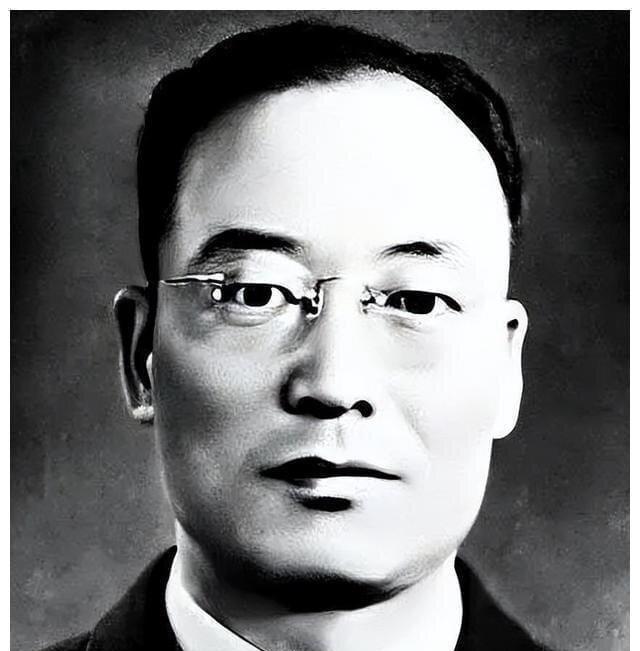

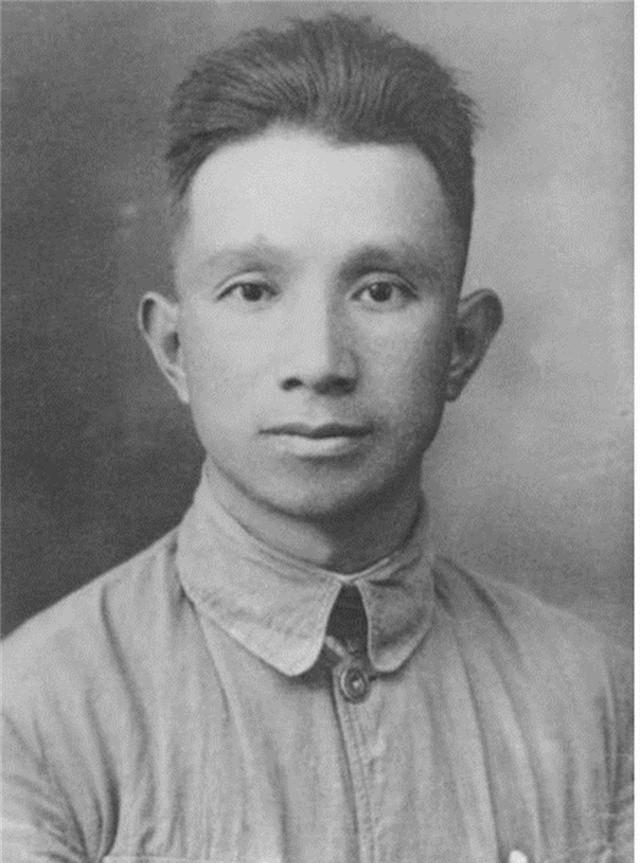

1940年8月16日,她被敌人扒掉衣服,带到山墩上用刑。临行前,敌人用刺 刀将她身上的皮一点点剥下,身上血肉模糊,疼痛几次使她昏死过去。即便这样,丧心病狂的敌人还不罢休,残忍将她活埋。 1915年,在遥远的缅甸仰光,一个女婴的啼哭声打破了照相馆的宁静。这个女婴就是陈康容,出生在一个颇具革命传统的家庭。她的父亲早年曾是同盟会会员,辛亥革命失败后举家迁往缅甸,在异国他乡开设照相馆维持生计。虽然身处海外,但父亲始终没有忘记给女儿灌输爱国思想,让她从小就对祖国怀有深厚感情。 在缅甸的华侨学校里,陈康容接受了完整的中文教育。十五岁那年,她随父亲回到祖国探亲,并留在国内继续求学。这段经历让她对祖国的认识从书本走向现实,亲眼目睹了国家积贫积弱的现状。1935年高中毕业后,她重返缅甸,在一所华侨学校任教。这所学校是爱国华侨出资创办的,为她提供了传播进步思想的平台。 在教书期间,陈康容并非简单地完成教学任务。她积极向学生们介绍进步文学作品,组织他们阅读高尔基的著作,教唱抗日救国歌曲。课余时间,她还带领学生排演抗战题材的话剧,唤起华侨青年的爱国热情。同时,她还致力于组织当地华人妇女,动员她们支持国内的抗日斗争。 1936年,面对日益严峻的民族危机,陈康容再次毅然回到祖国。她一边在大学深造,一边投身抗日救亡运动。经过一段时间的考验,她秘密加入了中国共产党,正式走上革命道路。1937年全面抗战爆发后,远在缅甸的父亲多次来信,恳请她回到安全的缅甸生活。然而,面对父亲的苦心安排,陈康容婉言谢绝。她在回信中表达了坚守抗战到底的决心,表示国家危难之际,每个公民都应该挺身而出。 在厦门期间,陈康容创办了妇女夜校,向当地妇女宣传抗日救国的道理。她深入浅出的教学方式,使许多未受过教育的妇女也能理解抗战的意义。1938年,组织派她前往闽西开展农村工作。那里环境艰苦,斗争形势严峻,但她毫无怨言,始终保持着昂扬向上的斗志。 同年,她与同是革命战士的黄会斋相知相恋。两人都是在抗日救亡的洪流中相遇,彼此都将革命事业置于个人幸福之上。他们的婚礼非常简朴,甚至连一张合影都没有留下,婚后依然各自奔走在抗日救亡的战线上。这段革命伴侣的情谊,成为了她后来面对严酷考验的精神支撑。 这位年仅二十多岁的青年女子,用实际行动诠释了什么是家国情怀。她抛却了海外优渥的生活,毅然投身祖国的解放事业,在最危险的地方坚持战斗。她的选择,展现了那个年代知识青年的担当与勇气,也为后来壮烈的牺牲埋下了伏笔。 1940年7月16日的夜晚,永定县城的街道寂静无声。突然,一个紧急的消息传到了陈康容的住处:有叛徒向敌人告密,她的身份已经暴露,必须立即转移。这个突如其来的消息打破了夜晚的宁静,陈康容立即开始收拾行囊,准备转移。 然而,当她正在收拾重要文件时,发现敌人的保安团已经将房子团团围住。在这千钧一发之际,她首先想到的是如何保护党组织的机密情报。没有任何犹豫,她将所有写有情报的纸条全部吞入腹中,确保不会落入敌人手中。随后,她镇定地取下了挂在窗口用作联络信号的衬衣,向家人告别后,跟随保安团离开。 在被捕之后,敌人为了获取党组织的情报,使出了各种手段。他们先是派出了陈康容的同学做说客,试图说服她投降。面对昔日同窗的劝说,陈康容毫不动摇,坚定地拒绝了对方的劝降。 接下来的三天,敌人对她实施了残酷的刑讯逼供。他们用竹签、烧红的烙铁和蘸满辣椒水的鞭子折磨她,妄图从她口中得到党组织的情报。在极度的痛苦中,陈康容多次昏厥,但每次清醒后,她依然坚守着对党的忠诚。面对敌人的威逼利诱,这位年轻的女战士始终保持着坚定的革命意志,用嘶哑的声音怒斥敌人的暴行。 1940年8月16日,在长达一个月的审讯未果后,敌人将陈康容带到了山墩上。他们先是强迫她在一份早已准备好的《自首书》上签字。虽然已经说不出话来,但她颤抖着双手,在纸上写下了一首铮铮铁骨的诗:"青春无价比,团聚何须提,为了伸正义,岂惧剥重皮。"这首诗成为了她留给世人的最后绝笔。 消息传到远方的黄会斋那里时,他悲痛万分。为了永远纪念自己的爱人,他将自己的名字改为"黄康",继续投身革命事业。1944年,在陈康容曾经战斗过的地方,组织成立了以她名字命名的"康容支队",继续进行着艰苦卓绝的抗日斗争。 1945年,当抗日战争取得最终胜利的消息传来时,陈康容已经永远长眠在那片她用生命守护的土地上。她的牺牲,连同无数革命先烈的牺牲一样,为中国的解放事业写下了悲壮的一页。这位永远停留在25岁的女战士,用她的青春和热血,诠释了什么是真正的革命者精神。

用户84xxx85

向女英雄致敬[作揖][作揖]