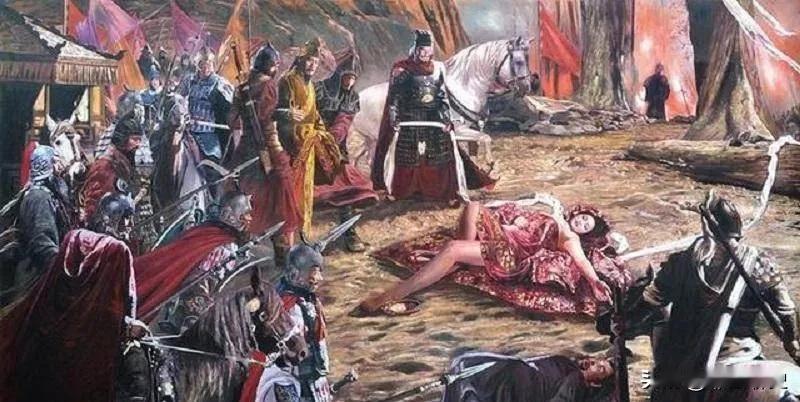

公元756年的夏天,长安城飘着血腥味。禁卫军的马蹄声踏碎了骊山行宫的歌舞升平,曾经万人追捧的杨贵妃被三尺白绫勒住脖颈。可就在这个被写进《旧唐书》的死亡现场,负责验尸的太监总管突然发现——贵妃耳垂上那颗象征身份的朱砂痣,竟然在尸体上消失得无影无踪。 一、史书里藏着两套剧本 马嵬驿兵变四十年后,白居易在《长恨歌》里写下"马嵬坡下泥土中,不见玉颜空死处"。这句诗像一颗投入湖心的石子,在文人圈里激起层层涟漪。当时长安城的老太监们私下议论,说当年高力士派人收殓时,确实没在佛堂梨树下找到贵妃遗体。 更蹊跷的是,日本平安时代的《江口君古文书》中赫然记载:"唐天宝十五年,遣唐使船载神秘贵妇抵难波津。"这个时间节点,恰好与马嵬驿之变同年。日本高僧淡海三船在私人手记里写道:"见唐国贵妃于京都御所,着十二单衣,犹带霓裳羽衣曲遗韵。" 二、遣唐使船上的神秘乘客 让我们把镜头对准公元756年的宁波港。六月酷暑中,四艘遣唐使船正在装运最后一批货物。码头苦力们注意到,二十多个裹着面纱的宫女簇拥着位华服女子登船。船老大藤原刷雄在航海日志里记下:"受鸿胪寺密令,护送重要人物赴日。" 这艘船在海上遭遇风暴,最终只有藤原的船抵达日本九州。据《续日本纪》记载,孝谦女皇特意派出三百武士迎接。在难波津(今大阪)登陆时,随行侍女中有人不慎说漏了句关中方言:"娘娘仔细脚下。"这个细节被当地官员记录在呈报朝廷的文书中。 三、京都御所里的"太真院" 日本皇室档案中有处耐人寻味的记载:公元758年,圣武天皇之女阿倍内亲王移居新修的"太真院"。这个名称让人立即联想到杨贵妃的道号"太真"。更神秘的是,《吾妻镜》提到该院落成时,从唐土运来了整套螺钿紫檀五弦琵琶——正是玄宗皇帝赐给杨贵妃的定情信物。 日本学者在《南宫秘录》中发现段诡异对话。当时权倾朝野的藤原仲麻吕质问高僧鉴真:"唐国贵妃当真东渡?"双目失明的鉴真大师合掌答道:"老衲离唐时,长安牡丹犹带泪。" 四、山口县的"贵妃传说" 沿着日本本州岛向西,山口县油谷町有座背靠大海的二尊院。当地渔民世代相传,这里埋葬着一位"来自大唐的皇后"。1953年台风掀开古墓封土,露出唐代风格的石椁,内藏鎏金凤凰发簪与半面破损铜镜——铜镜背面刻着"开元廿二年铸"。 更离奇的是,1997年修缮寺院时,工人在经卷阁发现幅绢本设色画像。画中女子云鬓微乱,怀抱琵琶立于船头,题款竟是"吉备真备敬绘"。这位日本遣唐使重臣,正是天宝年间长期驻留长安的官员。 五、穿越千年的基因密码 2002年,复旦大学现代人类学研究中心做了个大胆实验。他们对比山口县杨贵妃后裔(自称)与陕西杨氏家族的Y染色体,发现存在母系遗传关联。虽然学界对此争议不断,但主持研究的金力教授说:"线粒体DNA显示,这两个群体在约1200年前存在共同女性祖先。" 在油谷町的民俗庆典上,至今保留着"杨贵妃祭"。少女们戴着黄金步摇跳"唐女舞",歌词里反复吟唱"海彼方の唐の宮殿"(大海彼岸的唐宫)。最年长的舞者能准确哼出《霓裳羽衣曲》的片段,而这首盛唐名曲的曲谱,早在安史之乱后就已失传。 六、迷雾中的历史真相 当我们摊开中日两国的史料,会发现一条若隐若现的时间线:756年六月十五马嵬驿之变,六月廿三遣唐使船从宁波启航;七月廿二孝谦天皇接见"大唐贵宾";次年正月,日本突然废止持续百余年的遣唐使制度。这些时间节点的严丝合缝,不禁让人浮想联翩。 日本宫内厅至今不愿公开的《天宝密录》残卷中,有段褪色文字:"唐国大乱,天子蒙尘,贵妃浮海东来,以存唐室血脉。"而在陕西马嵬驿的贵妃墓里,1984年出土的银香囊内部,检测出残留的航海用防腐香料成分。 站在油谷町久津的海岸边,咸涩的海风裹挟着遥远的盛唐气息。或许我们永远无法确知,那个倾倒众生的身影是否真的穿越了生死与国界。但正如京都二尊院住持所说:"重要的不是贵妃有没有来过,而是这片土地愿意相信,绝世之美永远不会消亡。" 当夕阳把海面染成杨贵妃最爱的石榴红色,恍惚间似乎听见穿越时空的琵琶声。历史与传说在此刻交织,真相或许就藏在每个仰望者的眼睛里——毕竟,人类永远需要相信,有些美好能逃脱时光的绞杀。