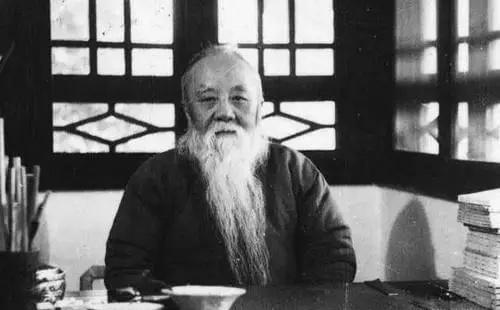

清末,马一浮的发妻因病离世。岳父心疼19岁的女婿,便询问道:“我的三女儿已经14岁了,性格温婉,和她的姐姐很像,你是否考虑娶她为妻?” 在清末四川成都的街巷中,流传着一个神童的故事。这个神童就是出生于1883年的马一浮,他的父亲马廷培是当时的知县,母亲也出身书香门第。 在那个年代,读书人家的孩子大多从小就开始接触诗书典籍。马一浮更是展现出超乎寻常的天赋,九岁时就能熟读《楚辞》,这样的成就在当时引起了不小的轰动。 为了培养这位聪慧的儿子,马廷培不惜重金请来了当时的举人郑垓担任老师。在郑垓的悉心指导下,马一浮的才学更上一层楼,他不仅精通经史子集,还对诗词歌赋有着独到的见解。 十六岁那年,马一浮参加乡试,这是通往功名之路的重要一步。在众多考生中,马一浮以第一名的优异成绩脱颖而出,同科中的鲁迅则名列第三十七名。 这场考试不仅证明了马一浮的实力,更为他打开了一扇新的大门。他的名声很快传遍了整个成都,许多名门望族都对这位少年才俊产生了浓厚的兴趣。 在众多关注马一浮的人中,当地名绅汤寿潜显得格外热忱。作为一位在当地颇有声望的人物,汤寿潜不仅欣赏马一浮的才学,更看重他的为人品性。 汤寿潜育有三个女儿,都尚未出阁。在那个时代,名门之后的婚姻往往关系到两个家族的结合,因此汤寿潜开始考虑将大女儿许配给马一浮。 虽然当时社会已经开始提倡婚姻自由,但在实际生活中,包办婚姻仍然是主流。马一浮作为一个恪守孝道的青年,对父母和长辈的安排向来都是遵从的。 当汤寿潜派人上门提亲时,马家欣然接受了这门亲事。在当时人们看来,这是一桩门当户对的婚事,既满足了世俗的眼光,又符合两家的期望。 婚后的生活并非如外人想象的那般刻板。汤孝愍展现出的品格和才情,完全超出了一个传统家庭教育下女子的期待。 她不满足于做一个普通的贤内助,而是主动开始学习认字。每天趁着料理家务的空隙,她都会抽出时间来研习文字,渐渐地也能够读懂一些简单的诗文。 这样的变化让原本拘谨的家庭氛围变得活跃起来。两人不再局限于日常琐事的交谈,而是能够就一些诗文典籍展开讨论。 随着时间推移,马一浮逐渐萌生了外出求学的想法。 汤孝愍对丈夫的这个决定表现出了充分的理解和支持。在马一浮离家求学的日子里,她不仅要照顾好自己的生活,还要承担起照顾公婆的责任。 两人经常通过书信往来保持联系。在信件中,汤孝愍会详细记录家中的大小事务,让远在他乡的丈夫能够安心求学。 这样的生活持续了一年多,直到1901年初春,家中传来了一个好消息。汤孝愍怀孕了,这对年轻的夫妇来说无疑是一个期待已久的喜讯。 然而,就在这个喜讯传来不久,马一浮的父亲突然病重。接到消息的马一浮立即放下学业赶回家中。 在当地的传统习俗中,家中有长辈去世期间是不宜生育的。这个古老的习俗给这对年轻的夫妇带来了巨大的困扰。 面对这个艰难的抉择,最终还是汤孝愍主动提出了放弃这个孩子。 然而这个决定的代价远比想象中要大得多。手术后,汤孝愍的身体状况每况愈下。起初只是一些轻微的不适,后来甚至无法下床。 马一浮在安葬父亲后再次离家求学,却没想到这竟成了他和妻子的永别。当他接到汤孝愍病重的消息时,立即动身返回。 在马不停蹄的赶路过程中,他收到了更为噩耗。年仅十九岁的汤孝愍,终究没能等到丈夫最后一面,便离开了人世。 在失去父母和妻子后,马一浮独自面对人生的转折。这位年仅十九岁的青年,在短短时间内经历了太多生离死别。 当地的风俗认为,年轻人不宜过久守寡,很快就有人开始为马一浮张罗婚事。不少名门望族都派人登门说媒,希望能与这位才子结亲。 面对接踵而至的媒妁之言,马一浮始终保持着沉默。他将自己的时间都投入到了学术研究中,对于婚姻之事表现出了前所未有的冷淡。 这样的情况令岳父汤寿潜十分担忧。作为一个饱经沧桑的长者,他深知一个人独自生活的艰难。 在一个春日的下午,汤寿潜找到了马一浮。他提到自己的小女儿已经十四岁,性格温婉,与她的姐姐颇为相似。 然而马一浮却婉言谢绝了岳父的好意,表示自己已经决定终身不再婚配。 从此,马一浮将全部精力都投入到了学术研究中。他游历各地,广泛涉猎,逐渐在学术界建立起自己的声誉。 在随后的岁月里,他在儒、释、道三家学说上都有深入研究。他的学问不再局限于科举考试的范畴,而是形成了自己独特的见解。 马一浮在杭州创办了复性书院,致力于传播传统文化。这所书院不仅成为了他安身立命之所,更成为了近代学术史上的一个重要据点。 在漫长的六十四年时光里,他始终保持着独身。这并非是对生活的消极态度,而是对一段感情的执着坚守。 马一浮的学术成就得到了广泛认可,被后人尊称为"一代儒宗"。他的著作《马一浮集》,至今仍是研究中国传统文化不可或缺的重要文献。