20年前,我国顶尖科学家李爱珍,4次申请中科院士被拒,谁料8年后,她却当上了美国外籍院士,而面对大家的质疑声,她直言:感谢祖国的培养! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2007年,一则新闻在中国科技界引起震动——中国半导体专家李爱珍当选美国国家科学院外籍院士,这本是件值得庆贺的事,却因一个事实变得复杂:这位科学家曾四次申请中国科学院院士未果,面对纷至沓来的质疑,这位古稀老人平静地说:"感谢祖国的培养。" 1936年,战火纷飞的年代,李爱珍出生在福建一个知识分子家庭,幼时她随父母逃难至菲律宾,在异国他乡,华人身份让李家备受排挤,父母却始终教育她:"要让自己强大,就要让国家强大,外国列强才不会欺负你,"这样的教导在小李爱珍心中埋下爱国的种子。 与同龄女孩不同,小小的李爱珍对自然现象充满好奇,这成为她科学道路的起点,国内战乱平息后,李爱珍一家立即返回祖国,感受祖国温暖的她,暗下决心要通过努力让国家强大起来。 1954年李爱珍考入复旦大学化学系,在苏联援建的实验室里,她如饥似渴地汲取知识,常沉浸于观察化学反应的奇妙变化,希望有朝一日为国家创造有用的新物质。 1958年毕业后,李爱珍被分配到中科院上海冶金所,新中国科技起步艰难,作为当时少有的大学生,她肩负重任,1963年,李爱珍的研究方向发生关键转变,当时半导体技术在国际快速发展,而中国几乎一片空白,凭借敏锐的学术嗅觉,她意识到半导体对国家未来的重要性,毅然带领团队投身这一前沿领域。 从零开始并非易事,没有设备,没有经验,李爱珍团队日夜奋战,从基础理论学起,一步步摸索前行,十余年的坚持,终于使团队取得初步进展。 1980年李爱珍被派往美国卡内基梅隆大学访学,美国先进的设备让她看清中美技术差距,当美国同行傲慢地称"中国再过五十年也研制不出这种技术"时,李爱珍没有气馁,反而点燃了更强烈的报国之志。 有人担心她会选择留在条件优越的美国,但这种担忧很快被打消,归国后,面对美国技术封锁,李爱珍自力更生,建立了国内首个分子束外延实验室,开始攻克半导体量子级联激光器这一世界级难题。 1995年历经五年艰苦攻关,他们率先在亚洲研制出半导体量子级联激光器,实现了"零的突破",这一成就让国际同行侧目,中国在此领域一跃达到国际前列,李爱珍团队先后获得21项专利,为国家科技进步做出不可磨灭的贡献。 2000年前后,62岁的李爱珍首次申请中科院院士,却遭拒绝,原因是当时规定60岁以上申请需要6位院士联名推荐,而长期专注科研的她,与院士圈交往甚少,第二次、第三次乃至第四次申请,全都在终选阶段被否决,最后一次,她被告知"年龄已大,不适合科研",这让仍活跃在一线的她感到无奈。 与此形成对比的是,一些企业负责人却顺利当选院士,引发了科学界质疑,2001年,65岁的李爱珍宣布退休,不再提交院士申请,这并非气馁,而是超然选择,在她看来,科学研究的价值不在于头衔,而在于对社会的实际贡献。 退休后李爱珍并未远离科研,作为顾问,她继续指导年轻人,告诉他们科研不能为名利,而应为国家发展贡献力量。 2007年李爱珍收到美国国家科学院邀请,成为外籍院士,她成为数十年来美国科学院唯一一位来自中国的女性外籍院士,这既是对个人成就的认可,也是中国半导体技术发展的见证。 然而质疑之声随之而来,有人猜测她是否会改变立场,是否会将科研成果带到美国,面对这些议论,李爱珍平静地说:"我感谢祖国的培养,"简短的九个字,道出了她一生的心路历程,她清楚,自己的成就是在中国取得的,是祖国给了她施展才华的舞台。 李爱珍的故事引发了学术界反思,科学无国界,但科学家有祖国,一个国家的科技评价体系,应客观公正地评价贡献,而非被年龄、资历或人际关系左右,近年来,中国科学院评选制度不断完善,更注重学术贡献和创新能力,减少了非学术因素干扰。 李爱珍的经历提供了思考科学精神的样本,她的人生每一个关键时刻都体现着坚定的爱国情怀——童年随父母回国的决定、放弃留美机会毅然归国、面对技术封锁自力更生的勇气、多次院士评选受挫后继续科研的执着,以及获得国际荣誉后不忘祖国培养的感恩之心。 从福建乡村到美国科学院,李爱珍走过了坎坷而辉煌的道路,她的故事告诉我们,科学无国界,但科学家有祖国,荣誉可贵,但信念更珍,在全球科技竞争激烈的今天,我们更应珍视人才、尊重创新、完善制度,让每一位怀揣科学梦想的人都能为国家发展贡献力量。 信源:东南快报 2007-05-18《石狮女科学家李爱珍当选美国院士 被中科院拒绝》

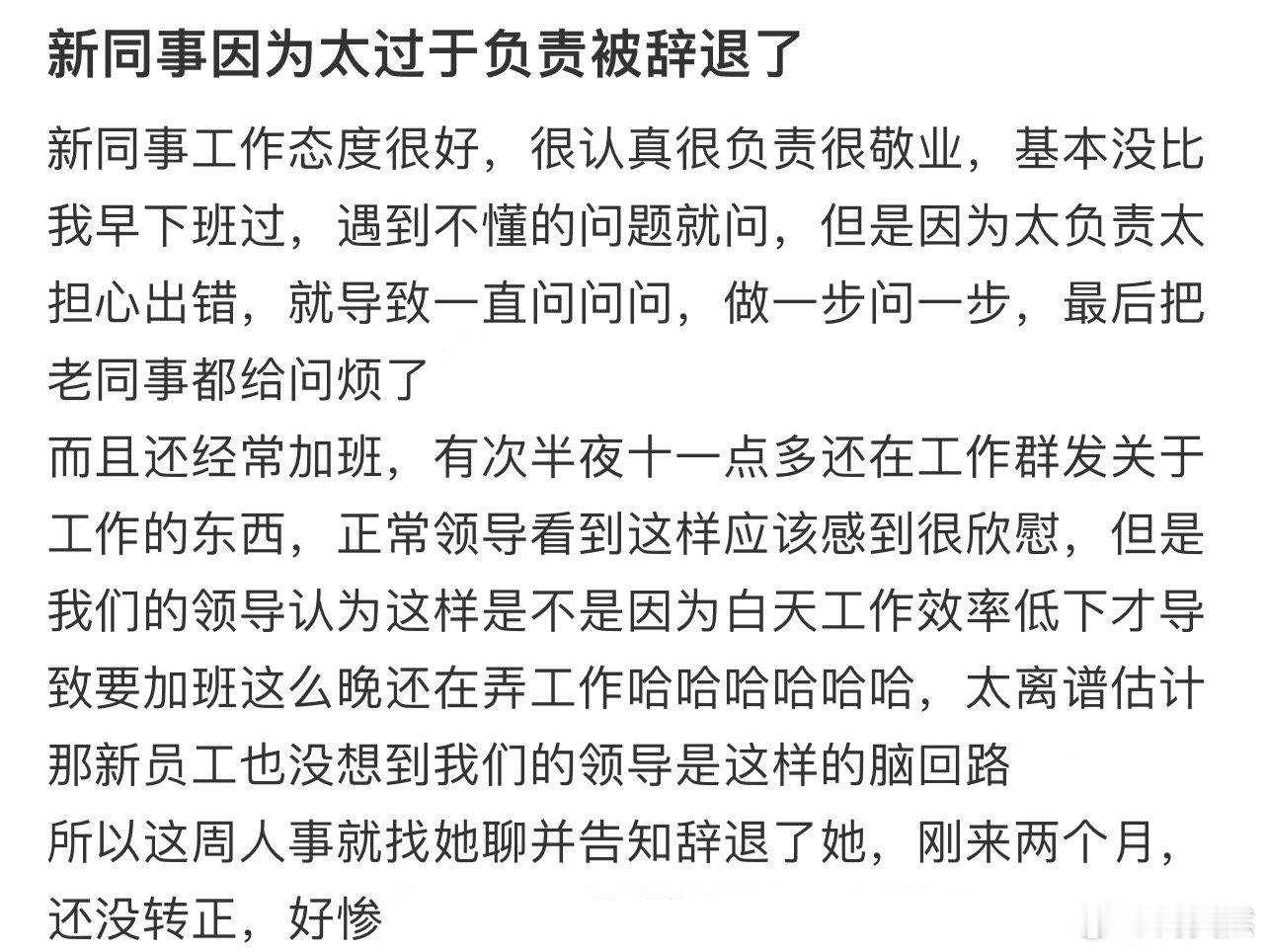

![好几天没关注票房了,老广队长这就下班了啊,100多万票房什么鬼[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/15949692650410297484.jpg?id=0)