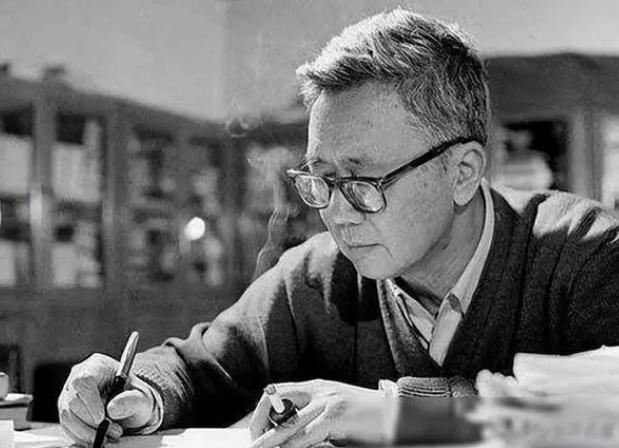

1943年,华罗庚见到几个月都没破出日军密码的俞大维,惊讶的说:“你这哈佛高材生也解不出来?” 俞大维看着华罗庚,不由得赞叹:"是啊!我这个哈佛毕业的高材生,竟比不上你这个数学天才!" 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1943年,战火纷飞的中国大地上,一场无硝烟的战斗正在悄然进行,在重庆一处秘密机构,国民政府兵工署署长俞大维忧心忡忡地注视着桌上密密麻麻的数字,这些日军密码电报已让情报组困扰数月,依然难以破解。 俞大维作为哈佛大学高材生,在德国柏林大学也取得过博士学位,如今却束手无策,他清楚,若不能及时破译密报,中国军队将陷入被动,无数百姓的安危也将受到威胁。 在危急时刻,华罗庚的名字浮现在俞大维脑海,这位数学天才年仅二十岁就发表重要论文,推翻了前人的五次方程解法,震惊了整个数学界,如今若有人能破解这道密码难题,或许只有他了。 一个清晨华罗庚步入密室,注视着那些被视为无法破解的密码,接过密码本,他迅速将自己关进了一间僻静的房间,要求不受打扰,屋内只剩下他与那些神秘的数字,以及堆积如山的稿纸。 华罗庚首先分析了日军以往的密码体系,很快发现这次的密码完全不同,他敏锐地察觉到这些杂乱数字中隐藏着某种数学规律,在纸上迅速写下复杂的数学公式,尝试多种解密方法。 随着推算深入,华罗庚意识到这组密码可能与莫比乌斯函数有关——一个在数论中极为重要但又晦涩的概念,为验证猜想,他进行了反向推导,试图找出加密关键,他废寝忘食,完全沉浸在数学世界中。 经过整夜的钻研,华罗庚终于找到破解关键——日军确实使用了基于莫比乌斯函数的加密系统,这种函数使得加密后的信息极难被常规方法破解,而华罗庚则巧妙地利用反函数,成功地将密文翻译出来。 黎明时分,华罗庚推开房门,疲惫但坚定地走出密室,他将解密结果递给俞大维,后者的面色顿时凝重:日军正计划对昆明进行大规模轰炸,目标包括军事设施和大量平民区域。 破译出的密报迅速送往各军事指挥部,军方立即在昆明部署了更多防空武器,调整防空阵地位置,同时组织民众有序疏散,各级政府机构日夜工作,将可能遭受攻击区域的居民转移到安全地带。 当日军轰炸机抵达昆明上空,迎接它们的是一张严密的防空网,中国军队的火力精准猛烈,日军飞行员惊讶地发现,每个预定目标似乎都有所准备,最终,这次轰炸行动以失败告终,日军损失了大量飞机和人员,而昆明则幸免于难,保住了数万人的生命和关键战略资源。 华罗庚的故事远不止于此,当战火在中国蔓延时,华罗庚放弃了国外的优越条件,回到了祖国,面对剑桥教授的挽留,他的回答简单而坚定:"我是中国人,我必须回去。" 回国后的华罗庚没有因身体残疾而气馁,年轻时的一场重病让他左腿残疾,需要依靠拐杖行走,他以数学家特有的幽默感调侃道:"这是圆和切线的运动",更重要的是,他立下誓言:"我要用健全的头脑,代替不健全的双腿!" 在西南联大任教期间,华罗庚培养了一批批优秀的数学人才,为中国未来的科学发展奠定了基础,他在典型群、自守函数、堆垒素数论等领域的研究成果,奠定了他在国际数学界的崇高地位。 新中国成立后,华罗庚再次作出重要决定,当时,他已在美国伊利诺伊大学担任教授,享有优厚待遇和良好的研究环境,然而听闻祖国重建的消息后,他再次毅然选择回国,有人不解地问:"你为什么要回到那个一穷二白的国家?"他的回答掷地有声:"科学虽然没有国界,但科学家是有祖国的。" 回国后,华罗庚担任了清华大学数学系主任,全身心投入到数学教育与研究工作中,在他带领下,中国的数学研究逐渐走向国际舞台,多个领域的成果获得了世界认可。 华罗庚常说:"一个国家数学的真正兴起,不在于亦步亦趋,而在于自己走出一个重要的科研方向",这不仅是他对数学研究的理解,也是他一生践行的信念。 从那次成功破译日军密码开始,华罗庚的名字便与中国的国家安全和科学发展紧密相连,他用实际行动证明,在国家危难之际,科学家的价值不仅体现在实验室里,还体现在他们如何将专业知识转化为保卫国家的实际力量。 信源:燕赵老年报:华罗庚仅用一晚破译日军密码 中国科协之声:华罗庚 我愿工作到生命最后一天