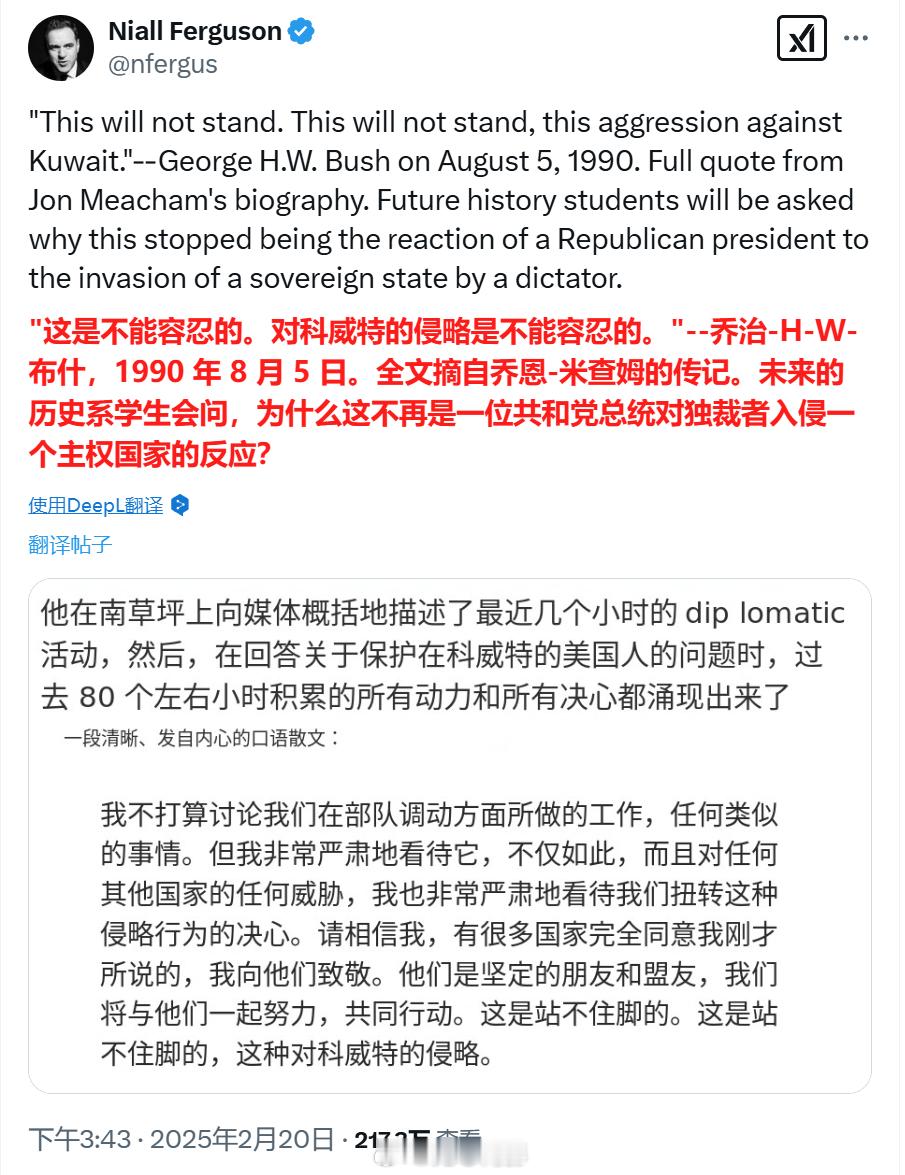

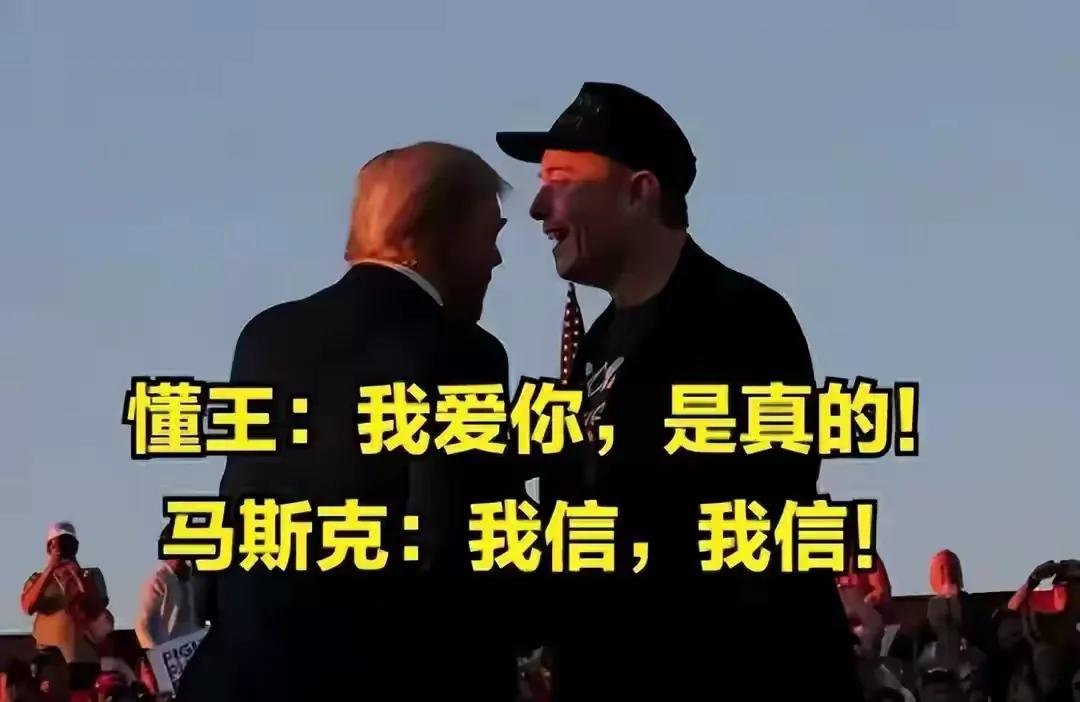

从弥赛亚到马斯克:西方造神传统的现代演绎 在特斯拉上海超级工厂的开工仪式上,埃隆·马斯克即兴跳起了舞步,这一画面被全球媒体争相报道。这个场景令人不禁想起文艺复兴时期米开朗基罗笔下的《创造亚当》:上帝伸出手指,赋予亚当生命。在当代科技崇拜的语境下,马斯克俨然成为了新的"造物主",而这一幕恰是西方造神传统在数字时代的完美再现。 造神传统的文化基因 西方文明中的造神传统可以追溯到古希腊罗马时代。荷马史诗中的英雄崇拜,将阿喀琉斯等凡人英雄神格化,赋予其超越常人的能力与品格。这种文化基因在中世纪得到强化,圣徒崇拜成为民众精神生活的重要组成部分。文艺复兴时期,人文主义者们将这种崇拜转向了"完人"理念,达芬奇被视为"全能天才"的典范。 工业革命后,科技巨擘成为新的崇拜对象。爱迪生被称为"门洛帕克的巫师",他的发明创造被赋予了近乎魔法的色彩。这种将科技创新者神格化的传统,为当代科技偶像崇拜奠定了基础。 马斯克神话的建构机制 马斯克的公众形象经过精心设计。他宣称要拯救人类于气候危机,殖民火星以延续人类文明,这些宏大叙事完美契合了弥赛亚情结。媒体将他塑造成"现实版钢铁侠",社交媒体上的特立独行更增添了其个人魅力。 资本力量在造神过程中扮演关键角色。华尔街需要新的增长故事,科技界需要领军人物,媒体需要流量密码,这些力量共同将马斯克推上神坛。他的每一个举动都被赋予特殊意义,甚至他的失败也被美化为"必要的试错"。 神话背后的现实困境 马斯克神话反映了当代社会的精神危机。在传统信仰式微、科技快速迭代的今天,人们渴望新的精神寄托。科技巨头的崛起填补了这一真空,但同时也带来了新的问题。特斯拉工厂的劳资纠纷、SpaceX的垄断争议,都揭示了科技崇拜背后的阴影。 科技发展需要理性审视。将企业家神化可能导致对科技伦理的忽视,对资本扩张的纵容。我们需要在创新与监管之间找到平衡,避免重蹈历史覆辙。 造神运动从未停止,只是换了新的面孔。从宙斯到耶稣,从牛顿到爱因斯坦,再到今天的马斯克,人类似乎永远需要一个崇拜对象。但历史告诉我们,任何神化的个人崇拜最终都会带来问题。在科技日新月异的今天,我们更需要保持清醒,既要欣赏创新者的才华,也要警惕造神运动的陷阱。真正的进步,应该建立在理性与批判性思维的基础之上。