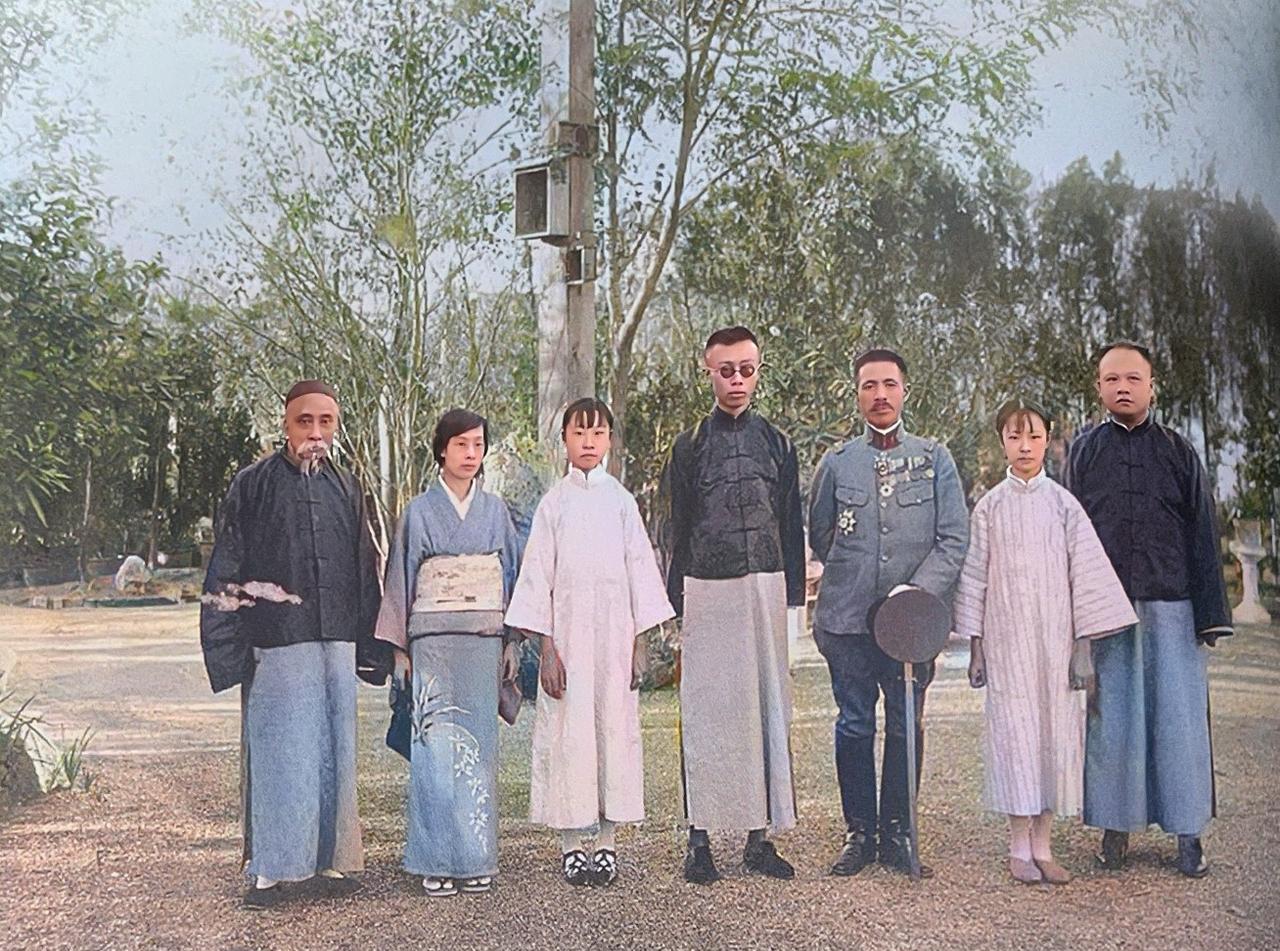

1963年,溥仪在北京街道闲逛,看到一烧饼摊,于是便买了一个。没想到刚吃了一口,便咬牙切齿地说:“那群死太监竟然敢骗我!” 这句话是溥仪悄悄说的,其他人都听不到,或许只有40多年的他自己听得到。 说到溥仪,很多人都会想到“末代皇帝”这个词,作为末代皇帝,他是不幸的,因为这个词代表着他曾享受过无上的荣耀和权力,但后半生却要从云端跌落谷底,一生坎坷。 但同时他又是最幸运的,纵观历史能够善终的皇帝少之又少,他能保住性命并且在新中国能依靠自己的劳动过上有尊严的生活,已经是万幸。 这样复杂坎坷的人生,他的生活注定要被人关注,因此他不敢高调,面对生活带给他的惊喜,他只敢悄悄暗叹。 虽说他是傀儡皇帝,没有真正掌握过实权,但皇帝该有的奢华享受他都有,比如皇家专供的满汉全席,各种山珍海味。 根据《宣统二年九月初一至三十日内外膳房及各等处每日分例肉斤鸡鸭清册》记载,当时5岁的溥仪一个月的饮食用了150斤肉、30斤猪油、60只鸡、60只鸭。 一个小孩能吃掉这么多食材?那不太可能,但能用这么多的原因也很简单:每道菜只吃几口,甚至有些菜做了根本就没动过,只为了摆上去好看、有排场。 在穿着方面,他也是极尽奢侈,每年都要做很多新衣服,即使去年做的都没穿过。对于西洋物件也十分喜爱,并且价格都不便宜。 比如他受老师庄士敦影响带上了眼镜,那眼镜就是美国霍华德博士特制的黄金雕花眼镜,造价111块大洋。 此外,他爱上了西洋生活,穿西服、吃西餐、骑自行车、打网球、用电话,还因为庄士敦一句“中国人的辫子是猪尾巴”就剪掉辫子。 面对离经叛道的溥仪,大臣们没办法,只好宠着,但鉴于他没见过什么世面,身边人使小聪明骗他的也不少。 有一次他在报纸上看到烧饼的做法,还说百姓都喜欢吃,于是他突发奇想也想尝一尝,就叫小太监去宫外买一个来尝尝。 其实那些小吃御膳房的厨师也会做,但他就是想多了解外面的世界。没想到小太监偷懒,欺骗了他。 得到出宫的应允后,小太监去买了烧饼,刚出炉的烧饼外酥里嫩,酥脆可口,此时吃就是最好的。 可是小太监并不急着回去,把自己想吃的吃了,想玩的玩了才回去。等他将烧饼交给溥仪时,烧饼早已变冷不再酥脆了。 溥仪尝了一口,觉得并不好吃,质问小太监,结果小太监坚称:“烧饼就是这样的,那些百姓喜欢吃是因为没有吃的,只能吃这个了,本来就不好吃。” 溥仪相信了,以往他吃的菜也大多是冷的,根本就不好吃,所以他不太理解怎么会有人对吃抱有极大热忱。 后来他被赶出紫禁城,辗转在天津、满洲里也无心感受食物的美味,1945年日本投降,他也被苏联抓获,生活待遇也一直很好。 以至于他多次写信给斯大林,希望自己能永远留在苏联当苏联人,还承诺像苏联人一样为苏联做贡献,可是斯大林并没有点头。 1950年,在苏联待了5年的溥仪被引渡回国,让他感觉自己回来肯定会被清算,因此想过自杀。 但他安全回到中国后,只是被关在抚顺战犯管理所接受思想再教育,并且开始参加劳动改造。 在监狱的10年,他真正体会了劳动人民的生活,也真正从高处的惊恐落地,过上安心的日子。 1963年,已经出狱3年在新社会当上劳动人民的溥仪,自己一个人上街,看到烧饼摊突然想起多年前他吃过的那个烧饼。 他走到摊子前买了一个,当摊主将冒着热气的烧饼递给他时,他感到疑惑不解,谁知摊主告诉他:“烧饼就是趁热吃才好吃。” 他听话地咬了一口,香味伴随着热气在他嘴里蔓延,他随机转身走远,咬牙切齿地说:“那群死太监竟敢骗我!” 那时他才知道,上位者也会受到蒙蔽,要想了解真正的事情本质,还是要落地,亲身体验。