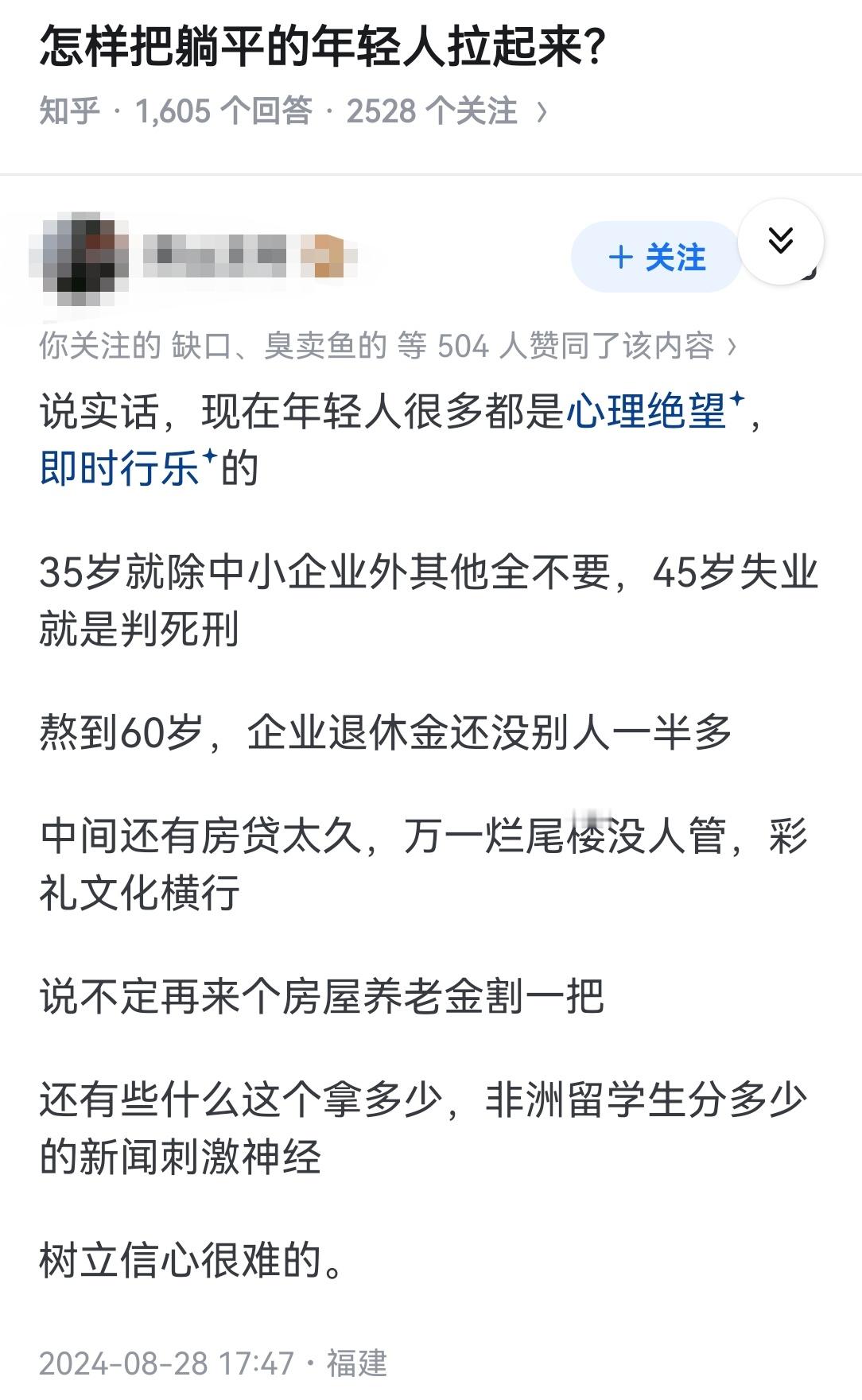

很多中国人活得太累,就是因为想做人上人。 大部分中国人生活的实在是太累了。 当今中国社会,一般人的生活轨迹,就是25岁左右大学毕业,大概30岁买房,背30年的房贷,好不容易等到60岁退休的时候房贷还完,各种外债没有了,但是又要操心子女的教育,子女婚姻还有小孩的买房问题了。 其实在自己这还30年房贷的过程当中,自己也要面临恋爱结婚,中年危机,还有再就业创业,自己中年婚姻的7年之痒情感问题等等各种棘手的事情。 大多数中国人,个个都感觉自己一辈子都很忙忙碌碌,马不停蹄,劳累奔波,以至于很多时候疲于应付,焦头烂额。 很多中国人都觉得,国外人很幸福,不管是发达国家还是不发达国家的人民,都觉得比中国人要过得轻松。 虽然可以说,现今中国应该是全世界生活最便利的国家,物价快递物流也是最便宜和快速的国家,各种基础设施非常完善,已经超越欧美日等老牌发达国家了,想吃啥,想穿啥,都可以足不出户网上订购,自有人送上门,或者是随便出门打个的开个车就能够享受得到,但很多中国人依然觉得很不幸福。 中国人太卷了。中国人自古以来都有儒家思想那一套修身治家平天下的觉悟,国人从小受到的教育都是,吃的苦中苦方得人上人。 其实你想追求幸福的生活没错,也很容易得到,但你要追求人上人,你不累谁累? 在中国有车有房并且存款有10万块,并不是一件很困难的事情,就算是在全球头号资本主义强国美国,也不见得做得到。 很多普通的美国人,终生没有自己的房子,一辈子租房住,平时连应急的1000块美金都拿不出来,这样的赤贫人数,在美国差不多能够占到一半以上。 这还是全球最发达最富裕的国家了,至于全球其他国家和地区更加不可想象。 深层底层逻辑: 一、发展模式的代价:压缩式现代化的阵痛 中国用40年时间走完发达国家200年的工业化历程,这种"时空压缩"带来了三个层面的结构性压力: 1. 代际责任叠加:60后经历物质匮乏与改革开放,将生存焦虑转化为对80/90后的教育投资;新生代在承接这份期待时,既要完成阶层跃迁又要应对数字化时代的认知重构。 2. 城市化的双刃剑:住建部数据显示,中国城镇人均住房面积从1978年6.7㎡增至2023年41.8㎡,但核心城市房价收入比高达25:1(纽约为8:1),住房从生存资料异化为金融资产。 3. 产业升级的撕裂感:制造业向高端攀升时,35岁焦虑与AI替代危机并存,统计局2023年调查显示72.3%的职场人担忧被年轻从业者或智能系统取代。 二、文化基因的现代转型:儒家伦理的适应性困境 传统"修身齐家治国"的伦理框架在当代遭遇三重解构: 1. 科举思维变异:古代"十年寒窗"对应明确上升通道,如今教育收益率从2003年的13%降至2022年的6%(北大教育学院数据),但"教育军备竞赛"反而加剧。 2. 家庭功能迁移:核心家庭取代宗族体系后,独生子女需要同时承担4-2-1家庭结构与职场KPI的双重压力,上海社科院调查显示85后家庭平均每月52小时用于各类家长群沟通。 3. 成功学异化:王阳明"致良知"的本意被扭曲为"致身价",成功标准简化为房产证厚度与学区房等级。 三、制度设计的缓冲带缺失:社会安全网的空隙 1. 住房保障:德国住房自有率46%,但58%的国民享受社会福利 2. 教育平权:芬兰基础教育差异系数0.08(中国为0.21),北京重点中学师生比1:8,而西部乡村学校为1:23。 3. 医疗托底:日本个人医疗负担上限为月收入10%。 四、幸福悖论的破解:从"追赶逻辑"到"存在逻辑" 丹麦幸福研究所提出的"HYGGE"理念值得借鉴,这需要三重转向: 1. 评价体系革新:深圳已试点"GNH(国民幸福总值)考核",将社区绿地可达性、15分钟生活圈完整度等32项指标纳入政绩考核。 2. 时间主权回归:杭州某科技公司推行"136工作制"(每天1小时学习、3小时协作、6小时专注),使员工焦虑指数下降41%。 3. 意义网络重构:成都"终身学习账户"允许市民将志愿服务、非遗传承等经历折算为学分,打破学历社会单一评价。 当代中国人正站在文明转型的临界点:当物质积累达到特定阈值后,需要从"生产型幸福观"转向"体验型幸福观"。 就像日本从"昭和男儿"到"低欲望社会"的转变不是倒退,而是对工业文明异化的矫正。 未来的幸福密码,或许藏在我们重新定义"成功"的勇气之中——不是否定奋斗,而是让奋斗回归滋养生命的本质。