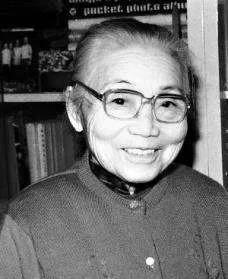

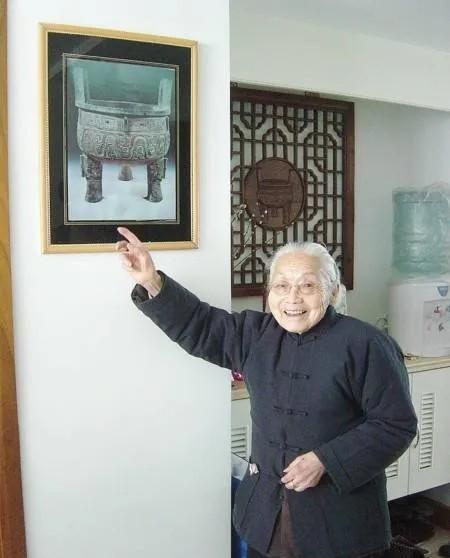

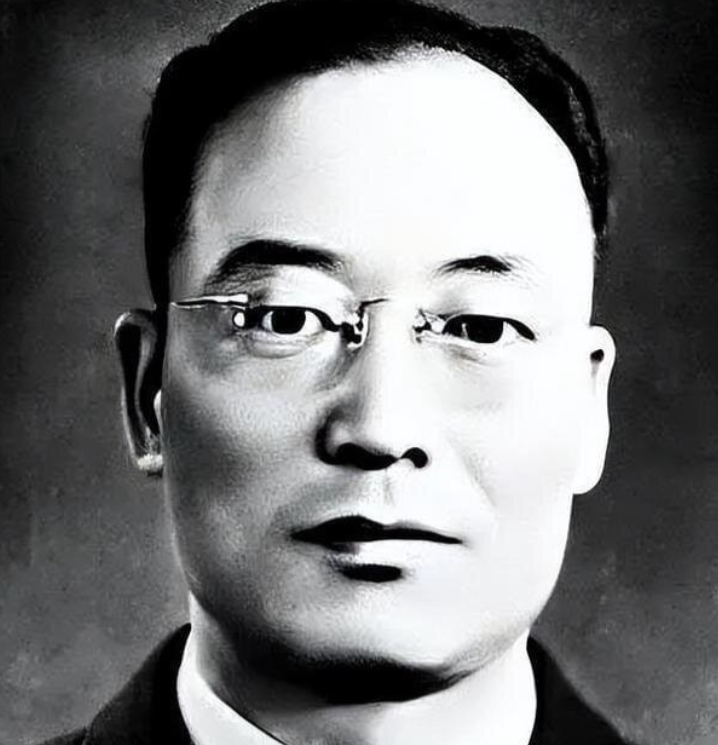

1937年,日寇闯入苏州一寡妇家,逼她交出两件价值连城的文物,可是,面对日寇的威逼利诱,寡妇却只说两字: “没有………” 潘达于这位苏州潘家名门的寡妇,在中国历史的烽火岁月中,以非凡的勇气和坚定的信念,守护了两件价值连城、承载着民族文化与历史的宝贵文物——大盂鼎和大克鼎。 潘达于原本姓丁,十八岁嫁入潘家成为潘祖荫的孙媳妇。然而,命运的捉弄让她的婚姻生活始于悲剧。婚后不久,丈夫潘承镜便因病去世,年仅三十的她便成了寡妇,且没有留下任何子嗣。 尽管如此,潘达于并没有离开这个家,而是一直在潘祖荫身边尽孝。她不仅勤劳操持家务,还以极大的耐心与孝心照料着年老的潘祖荫。潘祖荫对她的辛勤与孝顺深感欣慰,于是决定为她改名潘达于,且将潘家家业托付给她。为了弥补家族人丁稀少的遗憾,潘祖荫最终为她过继了一个儿子,赋予了她更多的责任与使命。 在潘祖荫的重托下,潘达于不仅肩负起家业的管理责任,还承担起了家族文物的保护工作。家中拥有两件无比珍贵的文物——大盂鼎与大克鼎,这些历史遗物承载着千年文化与家族的荣耀。 然而,潘家不仅面临着外部的觊觎,家族内部也有不少人蠢蠢欲动,试图通过购买或其他方式强行获得这些文物。但潘达于无论面对怎样的诱惑与威逼,总是严词拒绝,从未妥协。 1937年7月,日本全面侵华战争爆发,舰炮轰鸣,硝烟四起。苏州作为重镇,很快也陷入了战火之中。潘达于心知日寇要来势必觊觎潘家的宝贝疙瘩。大难临头各自飞,许多乡绅富户抛下家产逃命去了,可潘达于却无论如何也不愿意弃宝而去。 这天深夜,潘达于灯下给儿子潘正之写了一封长信,信中交代了宝鼎的重要性以及自己护宝的决心。她郑重其事地嘱咐儿子,如果小日本来抢夺宝鼎,你就对他们说"没有"。潘正之不解其意,母亲却再三叮嘱一定要那样说。 写完信后,潘达于连夜召集家中老仆,吩咐他们秘密去寻本地最好的木匠。没过多久,就来了两个手艺精湛的师傅,他们是潘家信得过的能工巧匠。潘达于吩咐他们去打造一口特制大木箱,要求做工严密,不露一点儿缝隙。 待箱子制成,潘达于便指挥家丁仆妇,小心翼翼地将两尊鼎妥善安置在箱中。随后又挖了一人多深的土坑,把箱子埋在底下,上面覆土填平,做得天衣无缝。 大功告成之际,潘达于郑重其事地对师傅和仆从说:此事事关重大,你们千万要守口如瓶,绝对不能泄露半点风声。日后潘家定会厚报你们的恩德,子孙后代都会感激你们的。大伙一一点头答应。 果不其然,日寇攻城掠地之后,很快就盯上了潘家。一伙穿着军装的日本兵闯进了府邸,他们叫嚣着让潘达于交出宝贝,态度蛮横至极。潘达于神色淡然,只是轻轻吐出两个字:"没有"。 小鬼子不依不饶,先是威逼恐吓,又是许诺重金,软硬兼施都用尽了,就是想让潘达于就范。可每次潘达于都是同样的回答:"没有"。她的语气虽平和,却带着不容置疑的坚定。仿佛在说:我就是有,也不会给你们! 恼羞成怒的日寇开始疯狂地搜刮潘家的财物,他们一遍又一遍地来,先后达七次之多。潘家损失惨重,值钱的东西被抢走了不少,但潘达于咬紧牙关,没有透露出宝鼎的半点下落。最终侵略者只能铩羽而归,两尊稀世国宝在潘达于的坚守下安然无恙。 到了1944年,埋藏的木箱因年久失修而腐烂,潘达于再次找到木匠为文物重新定制了一个木箱,并将其移至更为隐秘的地方进行保护。直到解放后,潘达于才终于能够安下心来,确保了这两件文物的安全。 事后人们得知此事,无不为潘达于的机智勇敢所折服。在民族危亡之际,她以一己之力舍死忘生,誓与国宝共存亡,展现了一位女性巾帼不让须眉、视死如归的爱国情怀。她的事迹成为美谈,流传甚广,潘家的威名竟然比战前更甚了。 可以说,日寇虽然占领了潘家的府邸,却唯独攻不下潘达于的心防。这位女中豪杰最终用自己的铮铮铁骨,筑起了一道护宝的钢铁长城,将宝鼎连同民族尊严一起悉心守护,坚持到了胜利的曙光降临。 1951年,潘达于决定将这些文物捐献给国家,表达她对国家的忠诚与热爱。她捐赠的两件鼎,以及后续一系列宝贵的文物,共计超过四百件,总价值超百亿元。 这一壮举得到了政府的高度赞赏,上海市文物管理委员会为此举行了隆重的授奖典礼,表彰她的贡献。作为对她的敬意,国家决定将她的名字镌刻在上海博物馆的大理石墙上,永久铭记这位巾帼英雄的事迹。 潘达于不仅在极其困难的时代保护了国家的瑰宝,更用她的行动诠释了什么是真正的家国情怀。她的坚韧与奉献,使她成为了中国历史上不可忽视的女性英雄。

潇逸

小编说了没有子嗣,后面又交代了了儿子,能不能用点心