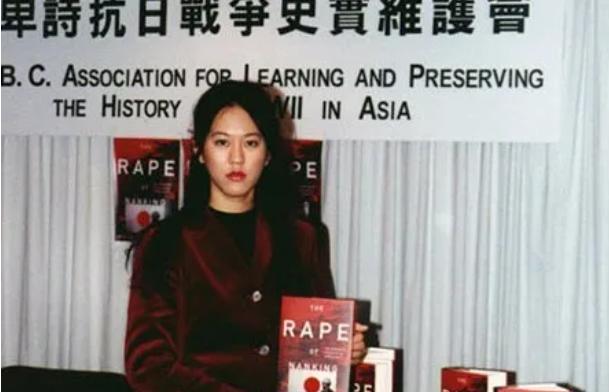

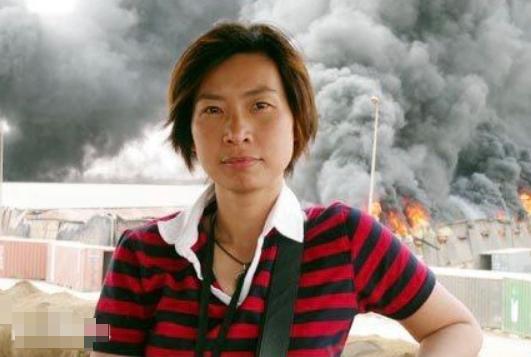

2004 年,张纯如于车内结束生命,19 年后其遗书曝光!原来,作为南京大屠杀揭露者,她长期遭受日本右翼势力恐吓,遗书内容让人悲愤难平! 2004年11月9日,加州圣荷塞一条僻静的公路上,一辆车孤零零地停在那里。 路过的人可能没注意到,车内却是一场悲剧的终点:年仅36岁的张纯如,一位华裔女作家,用一把手枪结束了自己的生命。 她的死,让人们再一次将目光聚焦在那个被遗忘的惨烈历史——南京大屠杀。 张纯如1968年出生于美国新泽西州的普林斯顿,父母均是哈佛大学的博士,父亲张绍进是理论物理学家,母亲张盈盈是生物化学家。 虽然在美国出生长大,但她的父母从不忘让她接触中国文化。从小,她就在家庭中听到了许多关于中国历史的故事,尤其是南京大屠杀的悲惨记忆。 母亲常常对她讲起那些黑暗的往事:长江被血染红,尸体塞满河流。那是她初次接触南京大屠杀的印象,模糊又沉重。 1994年,她的人生发生了巨大的转折。这一年,她在洛杉矶参观了一场南京大屠杀的图片展。 展出的黑白照片直击人心:断裂的头颅、被折磨至死的妇女、瘦弱的孩子。在这一刻,她终于明白,母亲的讲述不是夸张,而是真实的历史。 更让她震惊的是,作为20世纪最惨烈的人类浩劫之一,这段历史在西方世界几乎完全被遗忘。她问自己,为什么没有人将这段历史记录下来?这一次,她决定亲自寻找答案。 张纯如放弃了舒适的生活,开始了长达三年的调查和写作。她来到南京,亲临那些曾是杀戮现场的地方,走访丛葬地、纪念馆和那些被遗忘的幸存者。 烈日下,她穿过荒草丛生的旧址,寻找可能的线索。她采访了一位又一位幸存者,听他们讲述自己的伤痛和记忆。 每一段叙述都让她心碎,但她坚持记录下来。她知道,如果不记录,这些记忆终将湮没于时间的长河中。 在这过程中,她发现了关键证据。她在耶鲁大学的图书馆找到德国纳粹成员约翰·拉贝的日记,这本日记记录了他作为南京安全区负责人期间目睹的日军暴行。 她联系了拉贝的后人,获得了更多相关资料。这些珍贵的记录,成为她著作的核心支柱。 她用铁一般的证据,将那些惨绝人寰的暴行呈现在世人面前。这本书引发了全球震动,迅速登上了《纽约时报》畅销书榜,并被翻译成多种语言。西方世界终于开始关注南京大屠杀这一被遗忘的历史。 然而,真相的揭露往往伴随着代价。书籍的成功,让张纯如成为日本右翼势力的眼中钉。他们不遗余力地对她进行攻击与恐吓。恐吓信、骚扰电话接踵而至,甚至有人在她住所附近监视。 面对这些威胁,她并未退缩,多次在公开场合与日本右翼展开激烈辩论。她用坚定的态度和确凿的证据驳斥对方,为死难者讨回一丝公道。 但对张纯如来说,最大的敌人或许不是外界的攻击,而是内心的巨大痛苦。在书写过程中,她不断接触那些残酷的细节,那些惨烈的画面如噩梦一般纠缠着她。 她开始失眠、掉发,甚至患上了严重的抑郁症。她的母亲曾劝她不要再选择如此沉重的题材,但她回答:“我无法拒绝这些受害者的请求。” 写作完成后,精神上的折磨并未停止。随着外界压力的增加,她的心理状况不断恶化。 她曾多次接受心理治疗,甚至因为精神崩溃住院五个月。她的丈夫回忆,她多次试图重新振作,但始终未能摆脱内心的痛苦。 在她的遗书中,她写道:“像是在漫无边际的大海中溺水,我无法呼吸。”这些话,道尽了她无助的绝望。 2004年11月9日,她独自开车离开家,在一条僻静的公路上,用手枪结束了自己的生命。 她的去世震惊了全世界。丈夫布雷特在她遗体前轻轻一吻,眼中满是痛惜。她的父母悲痛欲绝,父亲无数次自问:“她为什么会这样?” 张纯如的离世是一种悲剧,但她的努力没有白费。她用一生为南京大屠杀的受害者发声,为人类历史补上了一段缺失的记忆。 她的书成为南京大屠杀研究的重要参考资料,也让世界更加清楚地认识到日本军国主义的暴行。 今天,南京大屠杀已经成为国际社会的重要记忆,而张纯如的名字则与这段历史密不可分。她用短暂的一生证明了:真相不可忘,历史不可掩。 每一个了解她故事的人,都会记住她那句振聋发聩的警告——“忘记大屠杀,就是第二次屠杀。” (信息来源:共青团中央 2022年03月28日 《以刀为笔,用生命为30万南京冤魂正名,而今她才“54岁”……》)